В 1973 году Великобритания стала первой страной за пределами США, подключенной к сети Arpanet, предшественнице современного интернета. Проект был непростым, ему мешало многое — от бюрократов и политиков до задержек на таможне. Эта история о том, как упорство британских ученых, новаторские решения и немного хитрости проложили путь Великобритании в мировую сеть.

С чего все началось

Про Arpanet на Хабре писать не буду — тут и так все знают, что это, зачем и когда появилась эта протосеть. Единственное, замечу, что в те годы (а это 70-е) производители компьютерного «железа» выпускали исключительно проприетарное оборудование и софт.

Они были не совместимы с «железом» других компаний. Например, компьютеры IBM могли общаться через протокол SNA (Systems Network Architecture) только с другими устройствами IBM. Огромное преимущество сети Arpanet — в независимости от производителя. Она позволяла объединять различные типы компьютеров.

В Великобритании в это время проводились работы по созданию собственной национальной сети. Они велись в Национальной физической лаборатории (NPL) в Лондоне под руководством Дональда Дэвиса. Он с командой разработал сеть, основанную на принципах, схожих с Arpanet, и планировал сделать ее общебританской. К сожалению, его планам не суждено было сбыться. Помешала… Британская почтовая служба (British Post Office) — в 70-х годах прошлого века именно она контролировала телекоммуникации в стране, включая телефонные сети и другие виды связи. Она отказала NPL в праве на развитие вне стен лаборатории Дэвиса.

На помощь пришел руководитель Arpanet Ларри Робертс, предложивший подключить сеть Arpanet к NPL в Великобритании. Все выглядело вполне реально, потому что за несколько лет до этого к Arpanet подключили норвежскую NORSAR (Norwegian Seismic Array) — одну из крупнейших сейсмических станций в мире. Связь шла через спутниковую станцию в Корнуолле (Великобритания) и дальше — по кабелю в Осло. То есть точки связи были рядом. Поэтому Робертс предложил использовать Лондон в качестве промежуточного узла, подключив сеть NPL. Расходов почти не требовалось, основной пункт бюджета такой сети — международная связь.

Но правительство Великобритании и тут обошло NPL вниманием. Поэтому в качестве альтернативы был выбран Университетский колледж Лондона (UCL).

Новые проблемы и успешный успех

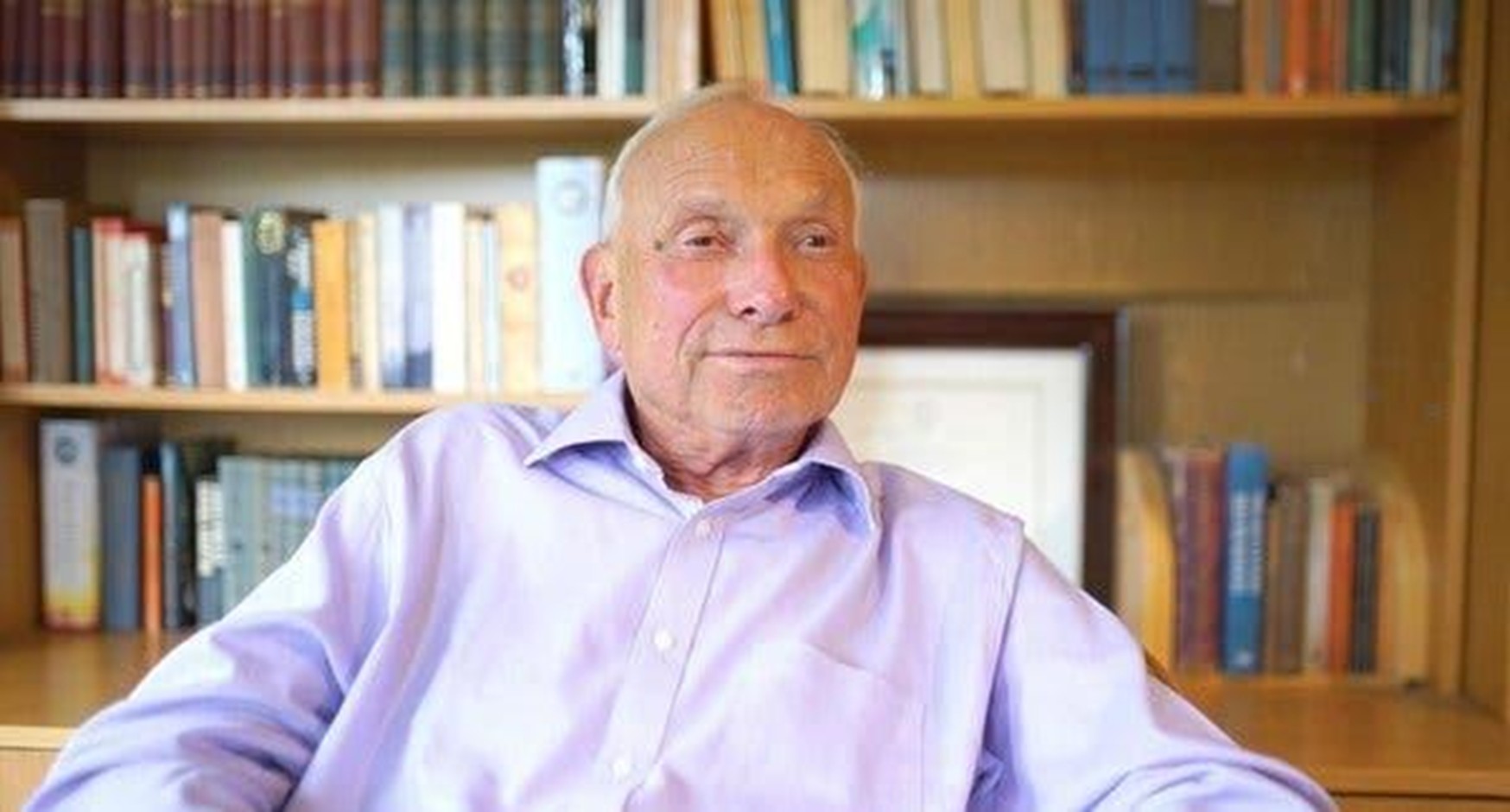

Тут вступает в игру Питер Кирстайн (Peter Kirstein), британский ученый, которого называют одним из пионеров интернета. Он руководил подключением Великобритании к Arpanet через Университетский колледж Лондона (UCL).

Кирстайн предложил комплексный подход: сначала объединить в единую сеть вычислительные машины Лондонского университета и лаборатории Резерфорда-Эпплтона (RAL) в Оксфордшире. Тогда они были ключевыми узлами для других британских сетей. А затем подключить объединенную сеть к Arpanet.

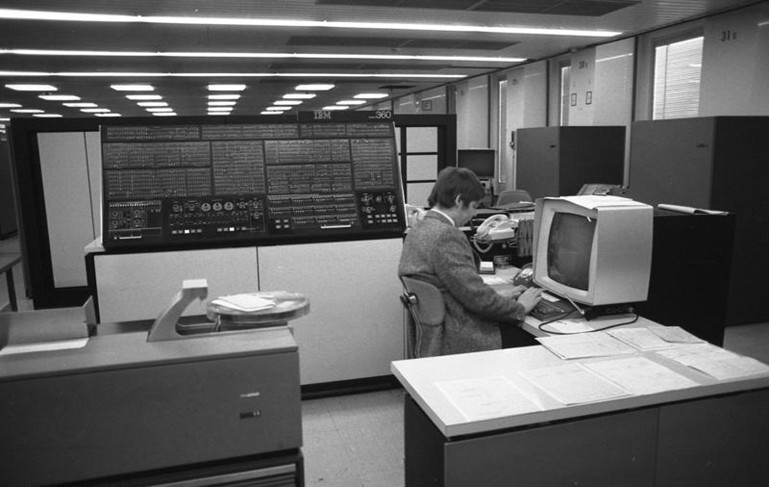

Проект был интересен как американцам, так и британцам. Первые создали Arpanet и активно ее развивали. Что касается Британии, то в RAL в 70-х годах прошлого века работал IBM System 360/195, самый мощный компьютер страны на тот момент. Предполагалось, что он станет доступным для США. Так ученые Штатов могли бы решать свои задачи при помощи британского компьютера. Это стало бы новым словом в сетевой отрасли того времени. К сожалению, проект столкнулся с серьезными нетехническими проблемами.

Кирстайн пытался добиться поддержки других университетских кафедр компьютерных наук, но они отказались участвовать. Причина проста: Научный исследовательский совет не счел проект достаточно значимым для финансирования. Ну а Министерство промышленности Великобритании потребовало доказательств заинтересованности со стороны индустрии перед тем, как выделить средства. Сложности не должны были возникнуть, ведь у Кирстайна были связи в ICL, крупнейшем производителе компьютеров в Британии. Но после нескольких месяцев обсуждений компания неожиданно отказалась от участия, заявив, что «двухнедельная поездка в США даст больше пользы, чем физическое подключение к сети».

Менее настойчивый человек давно бы отказался от идеи подключения своей страны к международной сети, но только не Кирстайн. Его упорство дало результат: к 1973 году проект начал воплощаться в жизнь. Дональд Дэвис из NPL выделил небольшой грант в размере 5 000 фунтов стерлингов, а Британская почтовая служба предоставила бесплатное соединение со скоростью 9,6 Кбит/с на год. Все было готово для начала работы.

И тут снова проблема, причем совершенно неожиданная. DARPA отправила оборудование для подключения нового узла Arpanet в Лондоне, но «железо» задержали в аэропорту Хитроу. Причина — уплата таможенной пошлины и недавно введенного налога на добавленную стоимость (VAT). Чтобы избежать лишних затрат, Кирстайн оформил оборудование как «инструмент для временного пользования». На предоставление финансовой гарантии ушли все его доступные средства.

Несмотря на эти сложности, «железо», наконец, установили. В июле 1973 года Кирстайн успешно подключил Британию к сети Arpanet. Пакет данных впервые передали из Лондона в Институт информационных наук при Университете Южной Калифорнии через Норвегию.

Первый пароль в интернете

Через три месяца после всех этих событий команда Кирстайна успешно адаптировала сетевые протоколы Arpanet и таки подключила IBM System 360/195 к сети через шлюз в Университетском колледже Лондона (UCL). Суперкомпьютер RAL стал одним из самых производительных узлов в сети Arpanet. И тут же последовала новая проблема.

Когда Кирстайн представил доклад о подключении RAL к сети Arpanet, сотрудники лаборатории поначалу отнеслись к этому с недоверием. Когда они поняли, что вычислительные мощности IBM System 360/195 доступны не только Кирстайну, но и всему научному сообществу США, то всерьез обеспокоились. Никому не хотелось стоять в очереди для подключения к своему собственному серверу.

Кирстайн понимал, что его могут обвинить в неправильном использовании британских и американских ресурсов. Поэтому он разработал и установил парольную защиту шлюза. По словам самого ученого, это был первый пароль в Arpanet, и он оказался эффективным. За 15 лет, пока Кирстайн руководил этой системой, не было зафиксировано ни одного нарушения безопасности. А еще ученый ввел систему управления доступом: каждый пользователь из Великобритании должен был получить одобрение специального комитета.

В его состав входили представители британского правительства и Британской почтовой службы.

Проект быстро развивался. Уже через несколько лет Кирстайна поддерживало шесть разных министерств. Они помогли организовать выделенные линии связи с пятью удаленными узлами. Некоторые из них давали доступ через собственные сети, а остальные пользователи могли подключаться к узлу в Университетском колледже Лондона (UCL) с помощью телефонного соединения или через канал связи Британской почтовой службы.

Что дальше

В 1975 году Боб Кан из DARPA и Винт Серф из Стэнфордского университета разработали концепцию соединения разных сетей через единый межсетевой протокол. Позже он стал известен как TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

Кирстайн признался, что недооценил потенциал протокола. Винт Серф утверждал, что все компьютеры должны перейти на использование TCP/IP. А Кирстайн считал это нереалистичным. Он полагал, что для «перевода» коммуникаций между различными сетями нужны шлюзы, такие как процессоры интерфейсных сообщений. На протяжении первых 15 лет его подход работал, но в долгосрочной перспективе Серф оказался прав. TCP/IP в конечном счете стал стандартом для всех сетей.

В 1977 году в UCL группа Кирстайна участвовала в эксперименте, который стал первым независимым внедрением TCP/IP в сети, построенные на разных технологиях. Всего три сети:

-

Arpanet — основная сеть, с которой началась работа.

-

Satnet — спутниковая сеть из 1970-х.

-

PRNET — радиосеть, использующая радиосвязь для передачи данных. Это один из первых опытов использования пакетной коммутации через радиосвязь.

Их успешно объединили через общий протокол TCP/IP, и это позволило создать первый реальный пример интернета как «сети сетей». Позже группа Кирстайна подключила к Arpanet Janet британскую академическую сеть. И все благодаря тому, что UCL стал первой организацией в Arpanet, которая приняла TCP/IP в качестве официального стандарта.

Ну а потом все эти сети объединились в одну глобальную — интернет. Сейчас мы все — ее пользователи. Я опубликовал этот пост, а вы его прочитали, в том числе благодаря усилиям британских ученых. С чем я всех нас и поздравляю.

Автор: BiktorSergeev