Автор сообщества Биореактор: биолог Никита Игнатенко

Не соответствует тематике !

Просим всех людей, кто считает, что Хабр только для для тех кто пишет статьи о программах, как например человек на скриншоте, ознакомьтесь, пожалуйста, с мнением администрации на этот счёт в комментариях под нашей статьёй о слепнях. Если Вас это не удовлетворит, то, пожалуйста, не тратьте своё время на прочтение данной статьи!

Эта статья абсолютно соответствует тематике тех хабов, в которых эта статья находится и той сложности технического материала, которую требуют от статьи данные хабы. Лучше переходите сразу к прочтению других материалов, которые соответствуют вашим потребительским предпочтениям. Открою вам истину капитана: лента Хабра настраивается так, как захотите вы! Не нравятся наши статьи, читайте хабы, где пишут исключительно по IT! Не портите себе настроения, уважайте мнение других и хорошего Вам дня! Живите дружно!

Пещеры. Мир тьмы, холода и капающей воды. Подземелья манили и пугали человека с тех самых времён, когда первый троглодит решил спрятаться в них от дождей и хищников. Наш вид прошёл через гипогею по касательной, стараясь не забредать слишком далеко в запутанные галереи и циклопические пустоты, способные вместить готический собор.

Тем не менее, существует множество организмов, решивших назвать пещеры своим домом. Вместе с «Биореактором» мы пройдём до самого дна тёмного лабиринта и познакомимся с теми, кто там живёт.

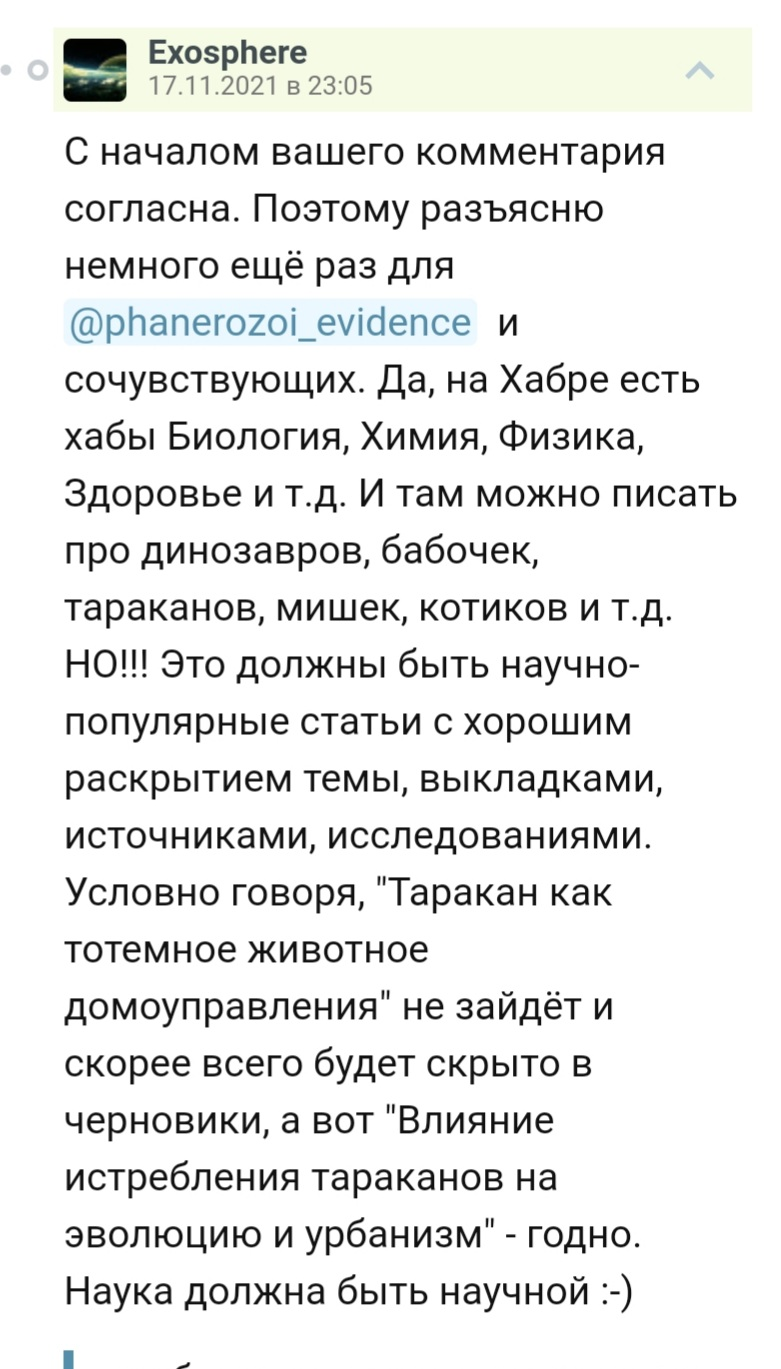

Зайдя в пещеру, мы попадаем в зону входа. Сюда не капает дождь и не задувает ветер, а потому здесь можно прятаться от непогоды. Нас встречают тенелюбивые растения и вполне обычные животные. При некоторой доле везения имеется не иллюзорный риск повстречать енота, волка, собаку или даже медведя. Все они будут рады гостям. Вторжение моментально инициирует конфликт. Кто-то склонен избегать подобных знакомств, а кто-то захочет выгнать пришельцев. Наши предки эффективно решали эту проблему с помощью палок, копий и факелов.

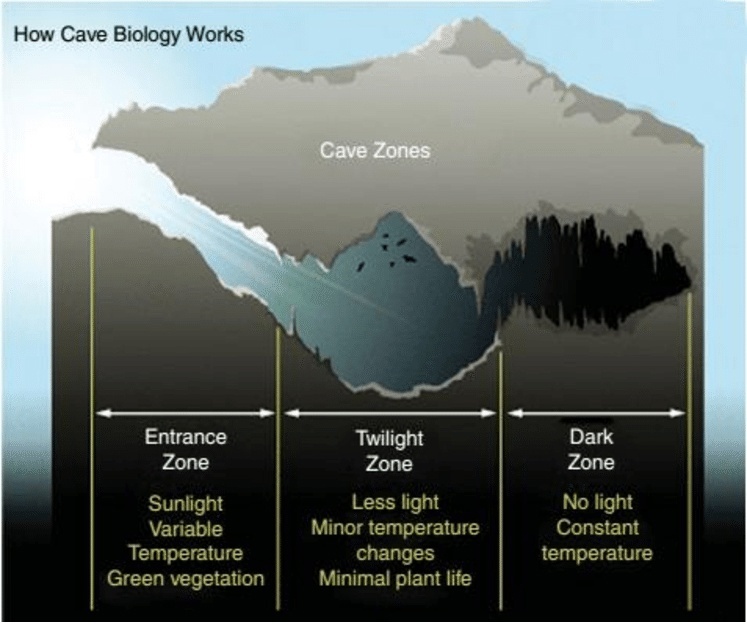

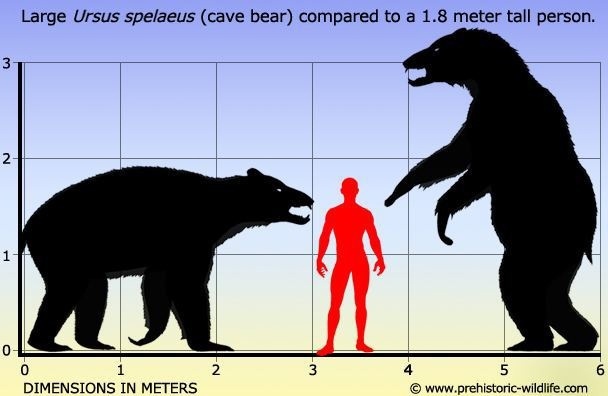

Пещерные медведи были крупнее привычных нам, но, подобно современным представителям бурых, подавляли размерами:

Встав на дыбы, пещерный медведь был бы вдвое выше современного человека:

В наши дни пещерные медведи выглядят примерно так. Прошедшие тысячи лет лишь добавили им брутальности:

Значительная доля стоянок использовалась охотниками-собирателями на протяжении тысячелетий. Постояльцы оставляли внушительный культурный слой из объедков и мусора. Они же раскрашивали стены, повинуясь смутной жажде творчества. Первые художники заметили, что грязные руки оставляют долговечные следы. Сначала — кривые линии. После — детальные изображения зверей, выведенные охрой и кровью.

Если древний человек имел представление о собственности, то оно было весьма смутным..

Стоянки в пещерах находились в общественном пользовании, и не были закреплены за конкретной семьёй:

Первым средством рисования стали руки. Они же выступали объектом изображения. Пещера Куэва-дэ-лас-Манос, Аргентина:

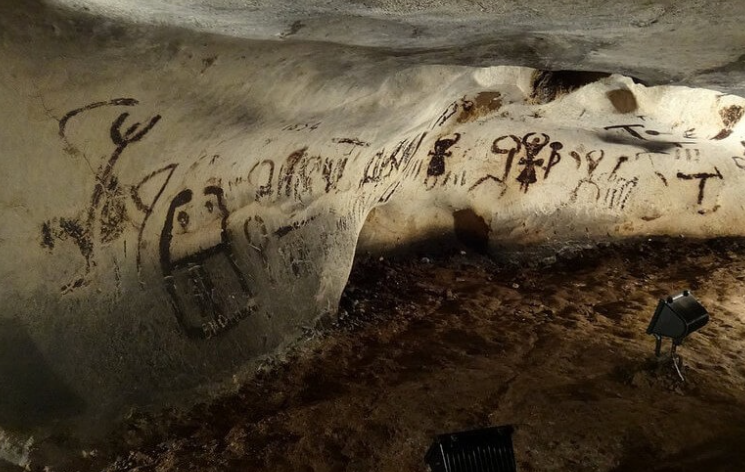

Наскальное творчество в пещере Магура, Болгария. Возраст некоторых петроглифов оценивается в 100 тысяч лет:

Легендарная пещера Шове, Франция. Она простояла в полной изоляции до 90-х годов XX века, а потому сохранилась в достойном виде:

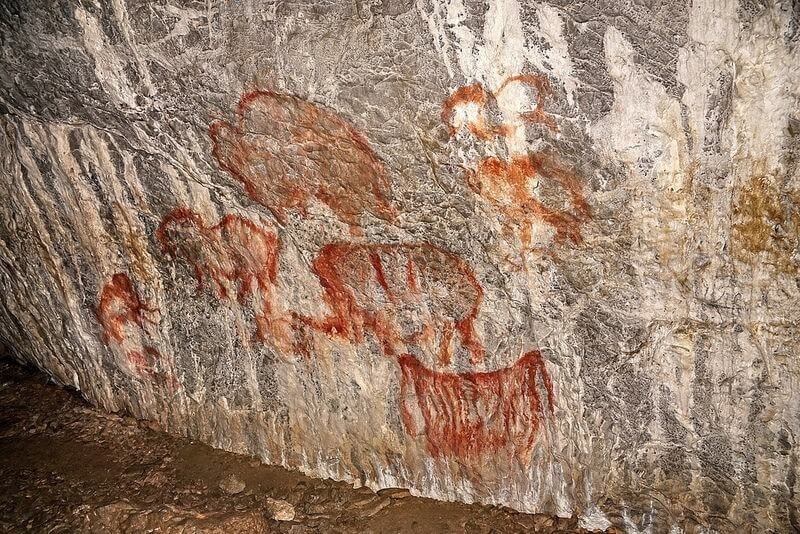

Когда под рукой только собственный палец и миска с охрой. Капова пещера, Башкортостан:

Австралийские аборигены писали картины в уникальном «рентгеновском» стиле, изображая прозрачное тело и плотные кости персонажа. Вот что значит смотреть вглубь. Парк Какаду, Австралия:

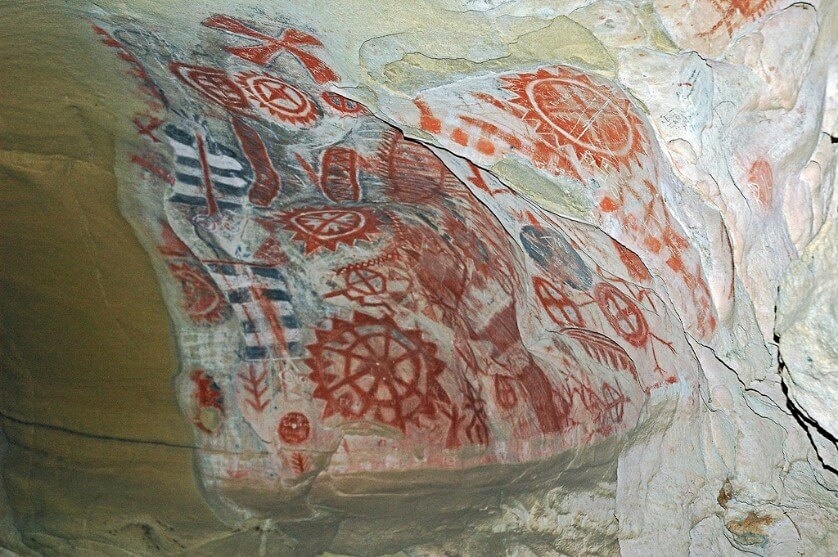

Рисунки, опередившие своё время. Самым древним из них до 200 тысяч лет. Тут бы народам доколумбовой Америки придумать зубчатое колесо, но увы: история не знает сослагательного наклонения. Чумашская пещера, Калифорния:

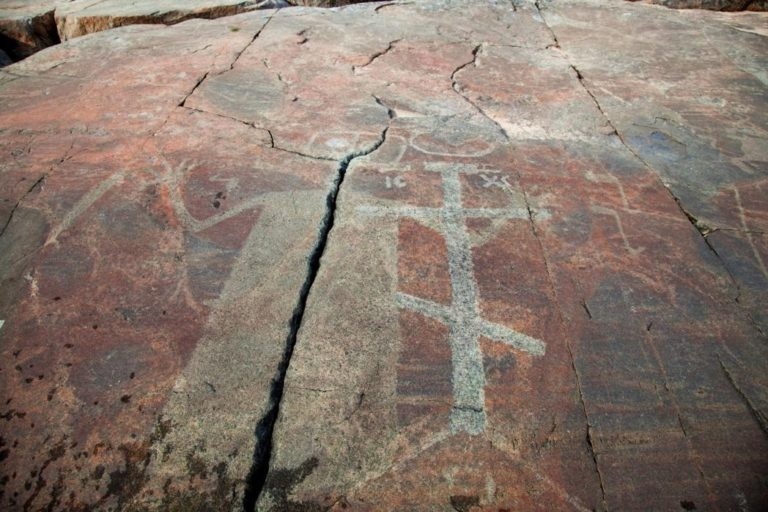

Онежские петроглифы, 4-3 тысячи лет до нашей эры. Крест уже имеет современные черты и несёт какой-то мистический посыл.

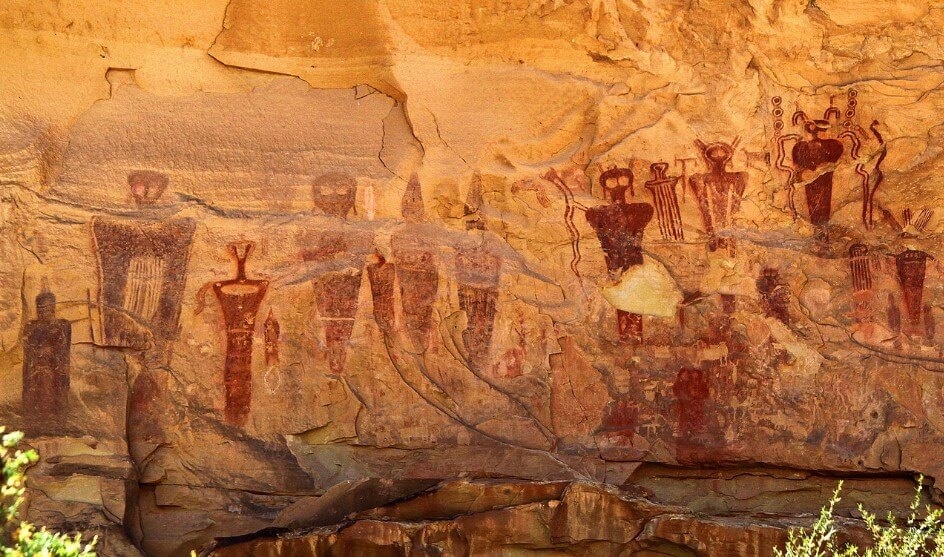

Наскальные росписи в Хорсшу-Каньоне, штат Юта. Искажённые пропорции и плывущие очертания сделаны осознанно, хотя цели остаются неясными.

Визг костяных флейт. Гортанное пение шамана. Шлепки босых ног и ладоней, бьющих по стенам пещеры. Такими были звуки каменного века. Любой антрополог отдал бы десять лет жизни за шанс побывать на первобытной мистерии.

Даже сейчас мы питаем склонность к наскальной живописи. Какая разница, что нынешние скалы отлиты из бетона? Не стоит заблуждаться: граффити — жанр искусства, уходящий корнями в палеолит.

Возвращаясь к биологии, следует сделать вывод. Животные, заходящие в пещеру случайно и ненадолго, называются «троглоксены». Они тут чужие, как бы ни старались убедить себя в обратном.

Следующая зона — это зона сумерек. Света здесь практически нет. Значит, на фотосинтез полагаться нельзя. Впрочем, сине-зелёные водоросли научились вытягивать фотоны из ближнего инфракрасного излучения.

В пограничье спокойно и тихо. Его облюбовали летучие мыши и некоторые птицы. Например, козодои, освоившие эхолокацию.

Летучие мыши в пещере — настолько архетипический образ, что безошибочно узнаются по всему миру:

А вот птицы, твёрдо решившие стать летучими мышами — животные менее известные:

Огромные глаза козодоя помогают ему ориентироваться при ночных полётах, но становятся практически бесполезными в пещерах. Для виражей в настоящей темноте он использует эхолокатор:

Птицы расклёвывают плоды. Семена выходят вместе с помётом и даже прорастают в кромешной темноте. Включим фонарь — и нашему взгляду предстанут чахоточные леса бледных побегов. Эти растения обречены, ведь рано или поздно росток исчерпает запас питательных веществ — и отомрёт без солнца.

Освещённость падает пропорционально расстоянию. Заметно, как редеют заросли по мере удаления от поверхности:

Желтушный оттенок листьев, слабые ветви и тонкие стволы: жизнь этих деревьев не назовёшь приятной:

Пограничье живёт на органике и гуано. Помёт кишит всевозможными грибами, бактериями и насекомыми. На клещей охотятся ложноскорпионы. Личинки саламандр проглатывают кусочки навоза ради симбиотической флоры.

Копрофагия для саламандр — вынужденная мера. Земноводные не могут долго протянуть на навозной диете, но гипогея — далеко не ресторан.

Но мы продолжаем схождение. Камень скользкий от минерального налёта. Вдали журчит вода. Раствор слабых кислот проедает дорогу сквозь известковые породы. Где-то хнычет ветер. Вокруг топорщатся сталактиты. Погасим фонарь. Огни под сводом — не звёздное небо, а биолюминисцентные организмы. Если света нет — будь светом для себя.

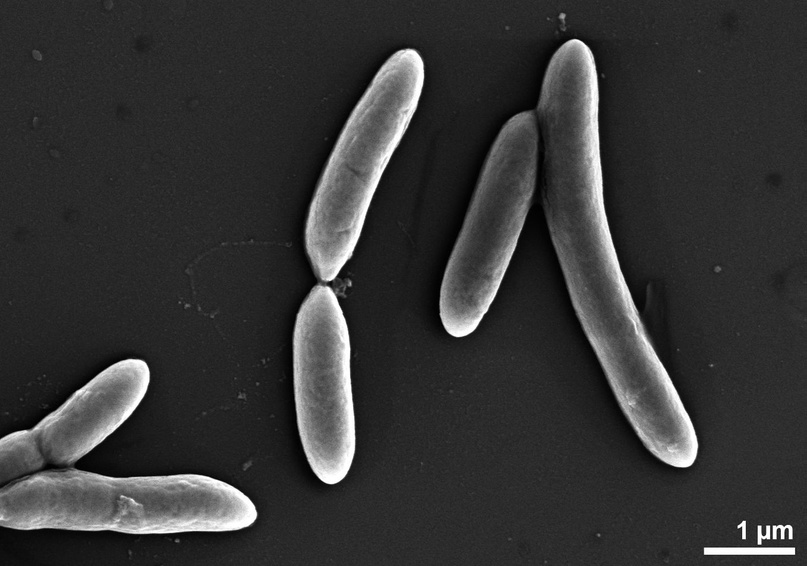

Пещеры чем-то похожи на морское дно. Органика попадает сюда снаружи или вырабатывается на месте хемоавтотрофами. Кислород — неплохой окислитель, но электроны для синтеза можно брать из других элементов. Эта магия доступна лишь археям и бактериям. Отдельные их представители научились извлекать пользу из радиоактивного сияния урана. Они процветают там, где человек рискует заиметь лучевую болезнь и лишиться костного .

Время превращается в абстракцию. Условия не меняются на протяжении сотен тысяч лет. Чтобы кое-как обжиться в этом Аиде, приходится пойти на сделку с эволюцией. Троглобионту приходится быть маленьким, давать мало потомства и редко двигаться. Теплокровность стоит очень дорого. Пещерный житель вынужден отказаться от развитой нервной системы и забыть о поведении, характерном для внешнего мира. Он больше не защищает территорию. В темноте непонятно, какого размера пришелец, чего ему надо и резонно ли с ним связываться.

Сначала естественный отбор пытается увеличивать глаза, как это было видно у козодоев. Потом сдаётся. Отныне зрение стало воспоминанием, вымытым из генов. На смену ему приходит развитая хемочувствительность. Членистоногие отращивают гигантские усы и конечности. Рыбы и земноводные увеличивают голову, дабы максимально набить её воспринимающими органами.

Поставки органики случаются в сезон дождей. Иногда какой-то зверь падает в карстовую воронку. Тогда в холодном лимбе начинается банкет. Но как быть, если пещера со всех сторон закрыта? Еды крайне мало, и больше не предвидится. Хемотрофам едва хватает пищи для себя. Троглобионтов никто не приглашал в эту пугающую вселенную. Пусть выживают, как хотят.

Они выживают. Выживают изо всех сил, стоически перенося долгие периоды голода. Выживают, превратившись в истощённых бедолаг, считающих за счастье откушать гуано.

Пещеры оставляют узнаваемый отпечаток на всех, кто связал с ними свою судьбу.

Но какая сила загоняет животных в пещеры? Некоторые виды слепых рыб — эндемики, чьи ближайшие родственники встречаются только в океанах. Когда море отступило, подземные водоёмы стали тюрьмой для целых популяций.

Астинаксы, небольшие рыбы странной формы, имеют вариабельный фенотип. Если поселить астинакса в тёмный аквариум, он станет неотличимым от пещерных собратьев. У него не будет глаз, зато слепая голова похвастается внушительным рогом с волосками и развитой боковой линией. Умение адаптироваться в течение жизни одного поколения стало мощным подспорьем в эволюции этого вида.

Невыносимые условия развивают в троглобионтах неожиданную способность. Благодаря низкой скорости обмена веществ они наделены долголетием.

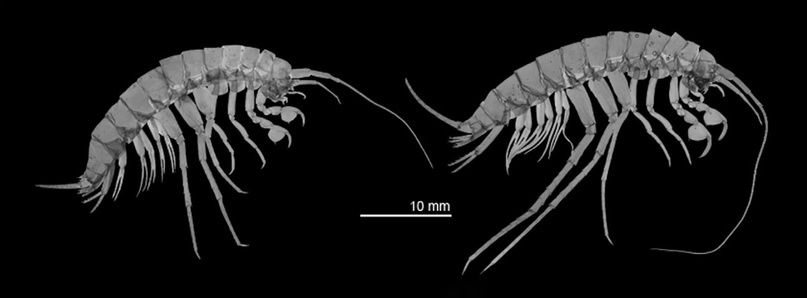

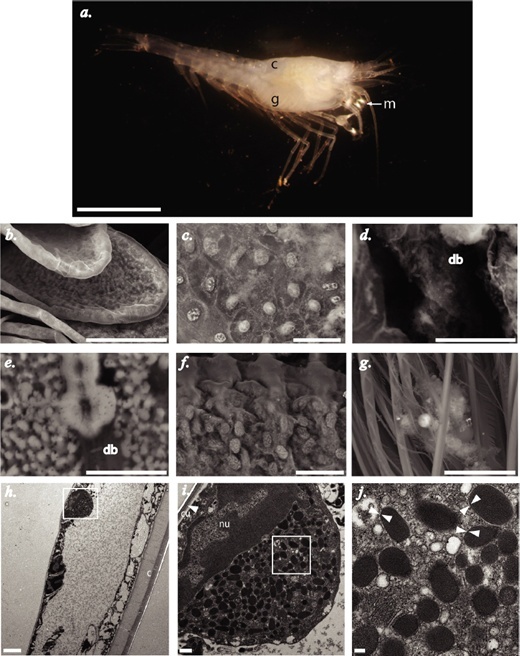

Рыба Amblyopsis rosae живёт шесть лет, в то время как её «нормальные» сородичи едва дотягивают до года. Рак вида Оrconectes australis отличился своеобразным подвигом. Он разменял 176 лет. Пропорция, применённая к человеку, даст невероятный результат в сто пятьдесят веков!

Отмотаем время вспять. На островах Средиземноморья воцаряются эллины, народ мудрецов, мореплавателей и философов. Его представители открыли геометрию, додумались до атома, сферической Земли и длины экватора, применяя одну только логику.

Греки заметили, что незадолго до землетрясений в ручьях появляются неизвестные существа, выглядящие как бледно-розовые рыбочерви. Здравствуй, протей!

Так выглядит европейский протей, если фотограф не выбирает максимально выгодный ракурс:

Протей в поисках добычи. Когда любоваться нечем, глаза не нужны:

Так выглядит европейский протей, если фотограф выбирает максимально выгодный ракурс:

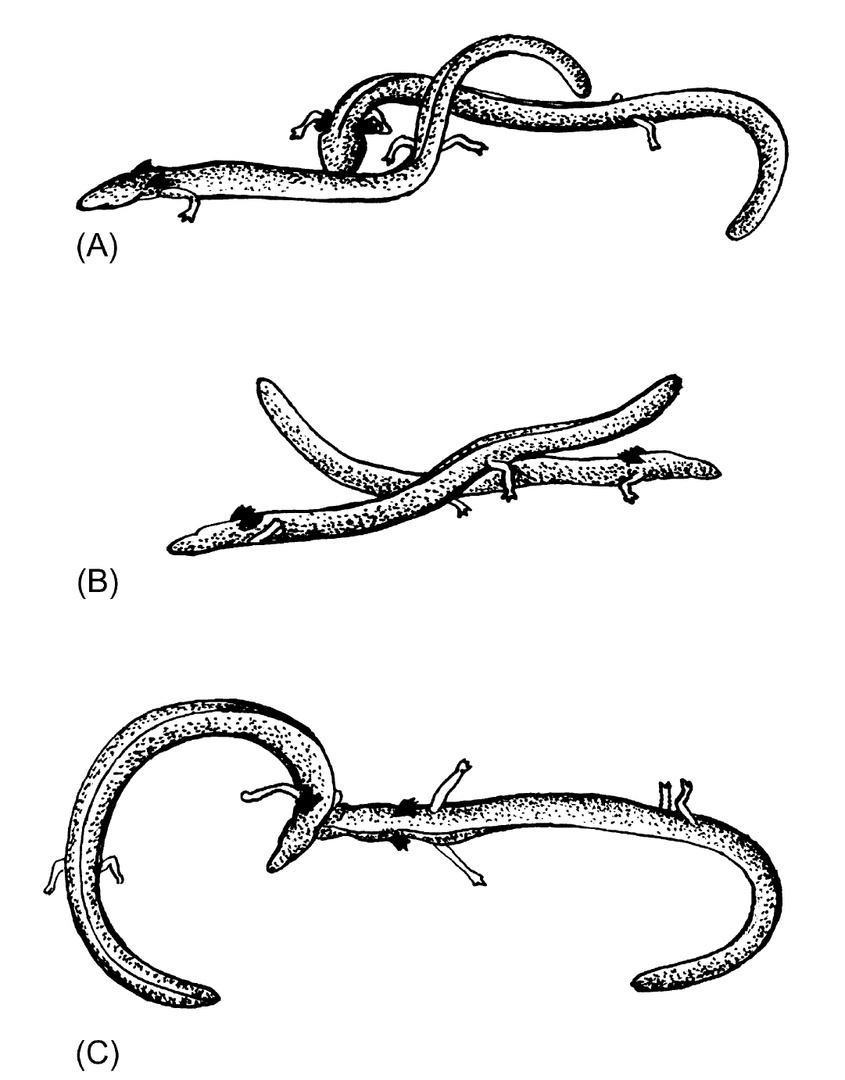

Слепой и ленивый протей умудряется сидеть на одном месте по семь лет. Жабры и архаичные черты строения выдают неотению — способность размножаться, не покидая стадию личинки. Единственное, что может расшевелить их — это сезон размножения. Ради любви протеи-самцы устраивают дуэли. Конечно, их побоищам далеко до брачных игр наземных животных. Укусы и неубедительные удары головой — вот и все приёмы в скудном арсенале. Смертельных исходов не бывает. Впрочем, побеждённые Ромео склонны избегать мест, где их побили в прошлый раз.

Пещеры — неплохое место для ленивых. Приспособившись один раз, можно не беспокоиться о гонке эволюционных вооружений. Единственное, что ограничивает колонизацию — это высокий порог вхождения.

В этот момент включается механизм преадаптаций. Допустим, кто-то изначально запасает много жира, достигает половозрелости, будучи личинкой, или экономно расходует энергию. На поверхности это не мешает, но под землёй оборачивается весомым преимуществом в деле выживания.

Что-то, намертво вшитое в человеческую ДНК, сопротивляется самой идее жить в норах. Клаустрофобия. Страх перед темнотой. Боязнь пустоты. Всё это — наследие наших далёких предков. Дедушка Дарвин авторитетно сообщает из XIX-го века: те люди, которым нравилось бродить по катакомбам, оставляли меньше авантюрного потомства.

Шаманы учили соплеменников: не ходите в слишком глубоко в пещеры. Хтонические духи и приведения слоняются по царству хозяйки Медной Горы. Тот, кто увидит каменные цветы, навсегда останется во власти жестокой богини.

Периодически победу одерживали приматы из рода Homo. Память о героях каменного века тянет нас обратно в пещеры. Тянет — и отвращает.

Извечный вопрос философии: в какой момент человек стал не вполне животным? Кто-то упоминает освоение огня, изобретение плуга или первый орбитальный полёт, но корни уходят намного глубже. Примат обрёл разум, когда в нём завёлся дух противоречия.

Дух противоречия между тягой к знаниям и страхом. Противоречия между «там опасно» и «смотри, за горизонтом спрятано что-то интересное». Риск часто приводит к фатальным последствиям, но он же — верный спутник прогресса.

Источники информации:

-

Dan L. Danielopol, Raymond Rouch / Encyclopedia of Caves, 2012

-

Daphne Soares, Matthew L. Niemiller / The Anatomical Record, 2018

-

M. Joey Pakes et al. / Journal of Crustacean Biology, 2014

-

Stefano Mammola, Marco Isaia / Subterranean Biology, 2018

Как водится, все картинки взяты из открытых источников и принадлежат их авторам.

Автор: Биореактор