В этой статье исследуется гипотеза о том, что ключевые эволюционные адаптации человека сформировались в ответ на экологическую нестабильность. Эта идея разработана в рамках исследований, которыми занимается доктор Рик Поттс (Rick Potts) в рамках «Программы по изучению происхождения человека» в Смитсоновском институте. Естественный отбор не всегда сводился к принципу «выживает сильнейший», но также поддерживал тех, кто лучше других умел приспосабливаться к изменениям окружающей среды.

Климатические флуктуации

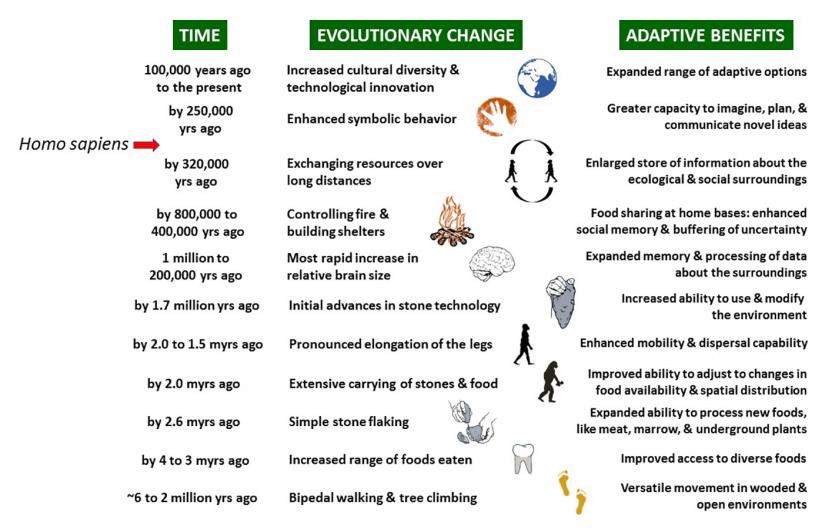

Палеоантропологи – специалисты, изучающие эволюцию человека – предложили ряд идей о том, как условия окружающей среды могли простимулировать развитие важных черт человеческого организма, повлиявших на наше развитие. В течение человеческой эволюции возникали различные виды людей, и со временем у них накопился целый багаж адаптаций – в том числе, прямохождение, способность к изготовлению орудий труда, увеличение объема , длительное взросление особи, формирование сложных интеллектуальных и социальных видов деятельности, а также зависимость от технологий, при помощи которых человек изменяет окружающую среду.

Тот период, на который пришлась эволюция человека, совпал со временем экологических перемен, в том числе, с похолоданиями, засухами и более обширными флуктуациями климата в течение длительных периодов. Как именно экологические перемены задали тон развитию новых адаптаций ранних видов человека, происхождение и вымирание древних людей и повлияли на возникновение наших предков, Homo sapiens? (существует формулировка «гоминины» — любые прямоходящие существа, являющиеся близкими родичами людей). Речь идет о периоде, истекшем с тех пор, как пути человека и шимпанзе разошлись на эволюционном древе (известно, что нас с шимпанзе последний общий предок жил в период от 6 до 8 миллионов лет назад).

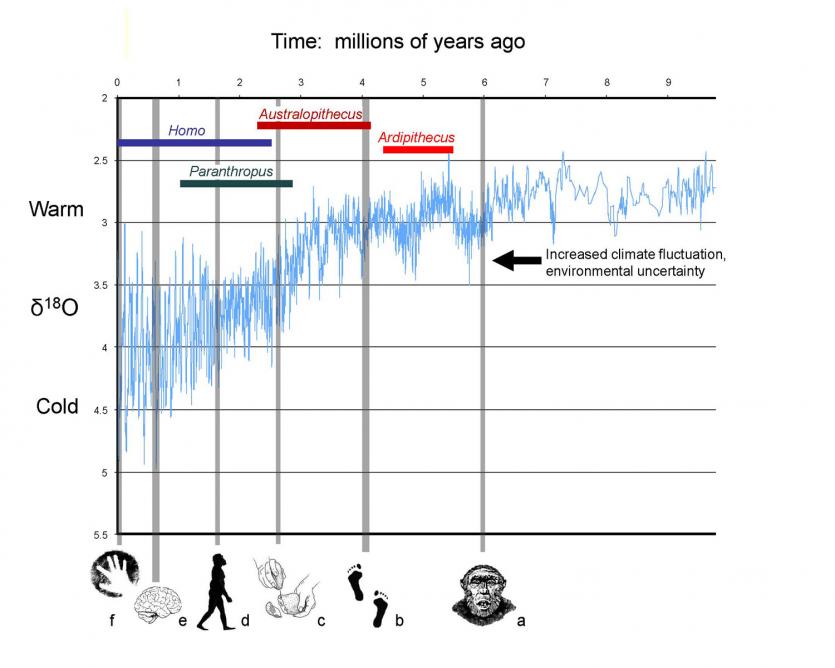

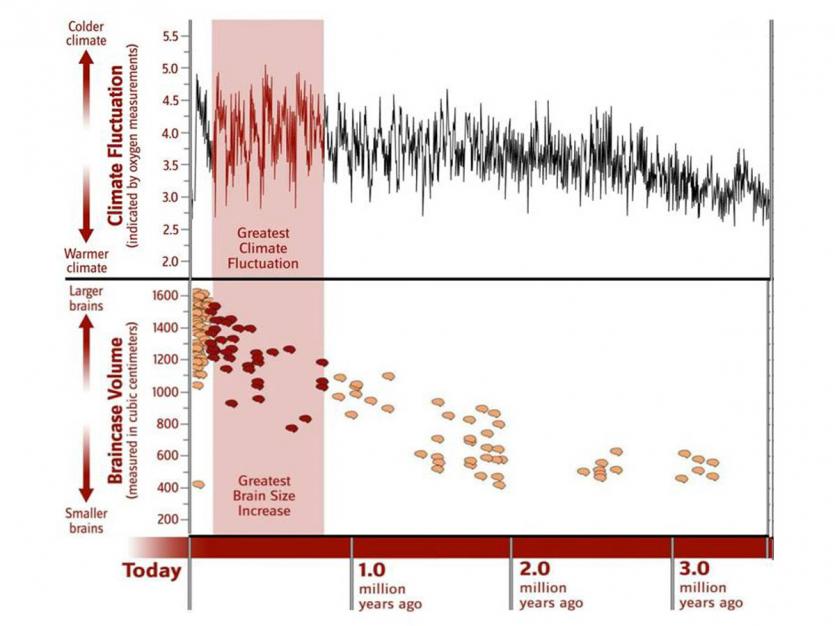

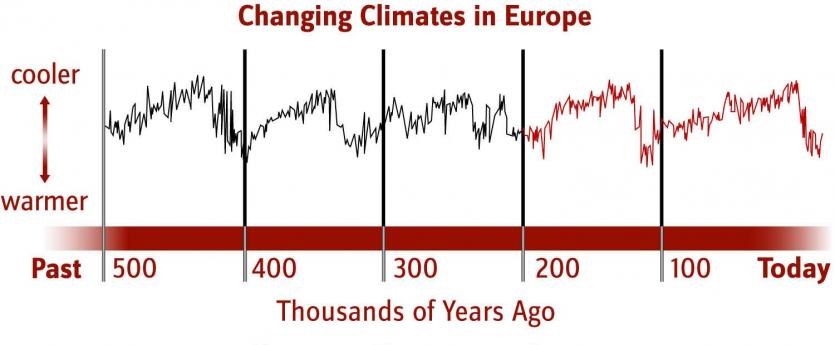

Откуда нам известно, что климат на Земле менялся? Как быстро и в какой степени менялся климат? Важная «доказательная линия» связана с историей содержания различных изотопов кислорода в природе с течением времени. Речь об истории содержания δ18O или стабильных изотопов кислорода. Такие исторические данные собирают, измеряя содержание кислорода в известковых скелетах фораминифер – микроскопических водорослей, обитавших на дне моря. Эта мера служит индикатором, который позволяет судить об измерении температуры ледников в течение времени. Здесь есть две основные тенденции: общее понижение температуры окружающей среды и увеличение степени климатических флуктуаций с течением времени. Степень вариабельности условий окружающей среды была выше на поздних стадиях эволюции человека, чем на ранних.

(© Copyright Smithsonian Institution)

Хронология концентрации стабильных изотопов кислорода за десять миллионов лет, измеренная в скелетах фораминифер, добытых из глубоководных осадочных кернов. Эта хронология показывает, что глобальные температуры океана и ледников за последние 6 миллионов лет широко варьировались; именно на эти 6 миллионов лет пришлась эволюция человека. Измерение δ18O позволяет сравнить содержание сравнительно тяжелого изотопа 18O и более легкого 16O, который легче испаряется из океана и связывается в ледниках на суше. В ходе человеческой эволюции общий тренд содержания δ18O был направлен в сторону «морозного», «ледникового» будущего. Кроме того, амплитуды осцилляций также начали увеличиваться, начиная с 6 миллионов лет назад, а в последние 2,5 миллиона лет тем более усилились. Эволюция рода Homo и тех адаптаций, что типичны для H. sapiens, были связаны с крупнейшими колебаниями глобального климата. Обозначения: (a) происхождение гоминин, (b) приобретение прямохождения, (c) переход к изготовлению первых каменных орудий и поеданию мяса/костного

Каково выживать в меняющихся экосистемах

Любым организмам приходится сталкиваться с более или менее серьезными экологическими переменами. Некоторые изменения происходят за краткое время и могут быть цикличными – как, например, суточные или сезонные колебания температуры, освещенности и осадков. В более продолжительных временных масштабах гоминины переживали настолько кардинальные перемены температур и влажности, что эти перемены, в свою очередь, вызывали обширные изменения растительного покрова. Саванны и буш сменялись лесостепью и лесами, климат мог серьезно похолодать или потеплеть. На экосистемы, населенные гомининами, также влияла тектоника: землетрясения, поднятия, как, например, рост Тибетского плато, из-за чего изменились закономерности выпадения осадков в северном Китае, а также была перекроена топография обширного региона. Тектоническая активность может влиять на расположение рек и озер и их очертания. Извержения вулканов и лесные пожары также сказываются на доступности пищи, воды, укрытий и других ресурсов. В отличие от суточных и сезонных перемен, многие из таких событий были неожиданными для гоминин и других организмов, а последствия их растягивались на многие годы – из-за чего только обострялась нестабильность и неопределенность тех условий, в которых приходилось выживать.

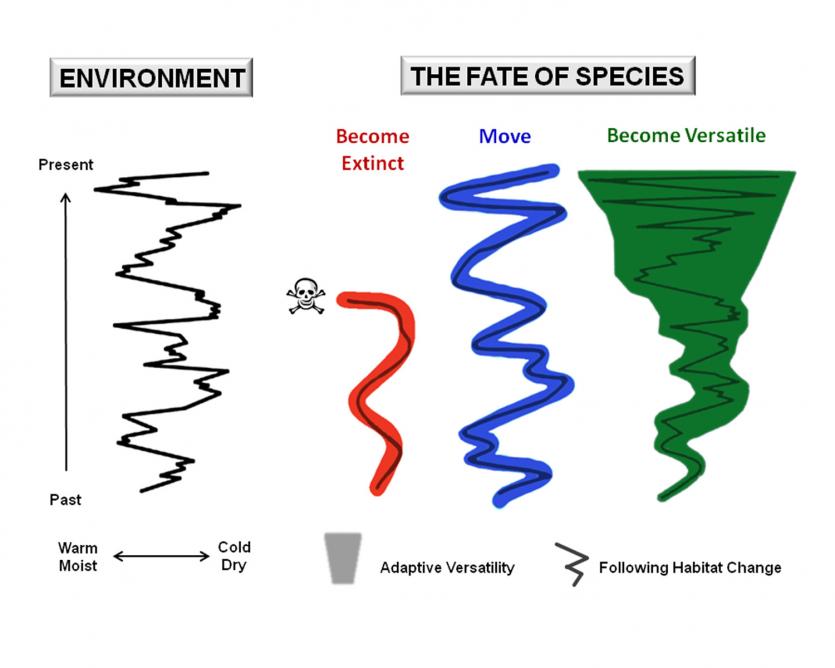

Многие существа отдают предпочтение тем или иным экологическим нишам, в зависимости от типа растительности (саванна или лес), а также температуры воздуха и интенсивности осадков. Когда излюбленная экологическая ниша животного меняется, животное вынуждено либо мигрировать туда, где такая экологическая ниша еще сохранилась, либо приспосабливаться к новым условиям обитания, в перспективе – и на уровне генетических адаптаций. В противном случае животному грозит вымирание. Но есть и еще один путь – развивать способности к адаптации на уровне всей популяции, то есть, коллективно приспосабливаться к новым и меняющимся средам. Именно такая популяционная пластичность в самых разных экологических нишах характерна для людей.

Три возможных исхода популяционной эволюции в рамках экологической динамики, типичной для плио-плейстоцена (слева). Способность мигрировать и следовать за привычными экосистемами меняется в географическом отношении (узкие линии) или расширять возможности адаптивной гибкости – все это важно для сохранения любой эволюционной линии. Вымирание происходит, если вид адаптировался к слишком специфичной экосистеме/рациону (т.е. полоса «адаптивной гибкости» у него узкая, выделено на рисунке) и не может перебраться в иную выгодную экосистему. В гипотетической ситуации (полоса справа), где адаптивная гибкость повышается, миграция и рассеяние могут происходить независимо от того, в каком направлении и в течение какого периода меняется экосистема. Эволюция адаптивной гибкости – как раз тот стимул, на котором основана идея отбора под влиянием перемен (variability selection), исследуемая ниже в этой статье.

Адаптация к переменам

Есть множество идей о роли экосистем в эволюции человека. Согласно некоторым взглядам, определенные адаптации, например, прямохождение и изготовление орудий труда, связаны с переселением в более засушливые районы и с распространением саванн (даже существует термин «саванная гипотеза»). Согласно этой долговечной концепции, многие важные человеческие адаптации сформировались в африканской саванне, либо возникли под экологическим давлением в условиях распространения сухих разнотравий.

Если ключевые человеческие адаптации развивались в ответ на давление отбора в конкретной экологической нише, то следует ожидать, что такие адаптации особенно способствуют обитанию в такой нише. В таком случае, человеческие окаменелости должны встречаться именно в таких экосистемах, а на разнообразных территориях, сильно отличающихся от «оптимальной», будут отсутствовать.

Гипотеза отбора под влиянием перемен

Существует иная гипотеза, согласно которой ключевые события в эволюции человека произошли под влиянием не единственной типичной экосистемы (например, саванны) или экологического тренда (например, высыхания), а, напротив, экологической нестабильности. Эта идея, развиваемая доктором Риком Поттсом, участвующим в программе «Human Origins Program», называется «отбор под влиянием перемен». Данная гипотеза заостряет внимание на изменчивости, которая наблюдается в хронологии развития всех экосистем, а также подтверждается тем фактом, что среда обитания рода Homo не ограничивается однотипными экосистемами. В ходе эволюции предки человека развивали способность приспосабливаться к изменяющимся местам обитания, а не специализироваться на одной экосистеме. Как гоминины приспособились адекватно реагировать на изменения окружающей среды и осваиваться в новых экологических условиях?

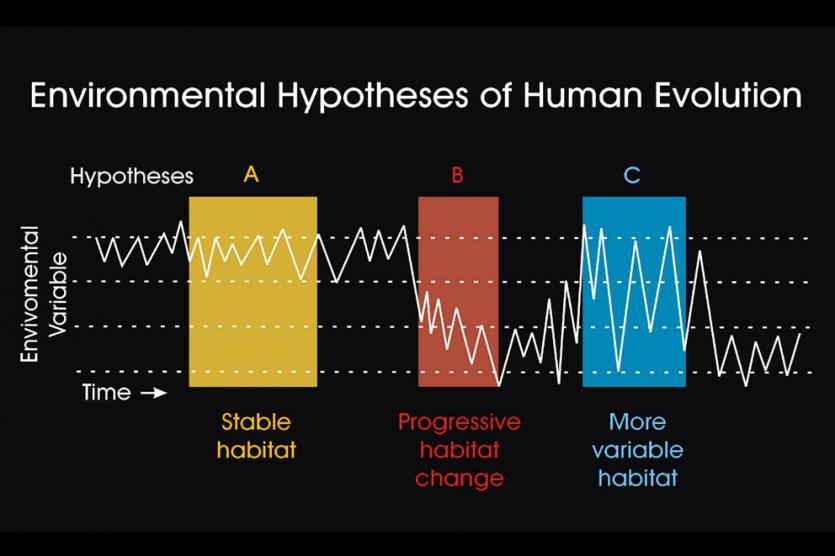

Со временем (слева направо) новые адаптации могут развиваться в течение периодов (A) относительной стабильности окружающей среды; (B) направленных или прогрессирующих изменений, например, при переходе от влажного климата к сухому; или (C) местообитания, отличающиеся сильной переменчивостью, в соответствии с гипотезой отбора под влиянием перемен.

Один из способов, позволяющих организму справиться с экологическими флуктуациями – приспособиться к ним на уровне генетической адаптации; при этом в популяции с различной частотой встречается несколько аллелей (вариантов гена). По мере изменения условий среды естественный отбор поддерживает один аллель в пользу другого. Гены, способствующие развитию диапазона различных форм в различных экологических условиях (этот феномен называется «фенотипическая пластичность») также помогают организму приспосабливаться к меняющимся факторам среды.

Еще один ответ на изменение условий среды – развивать структуры и варианты поведения, которые помогают освоиться в различных чуждых окружениях. Отбор таких структур и вариантов поведения в результате экологической нестабильности – это и есть отбор под влиянием перемен. Данная гипотеза отличается от гипотез, основанных на последовательных экологических трендах. Если природные условия меняются примерно в одном направлении, то происходит специализация вида с подстройкой под данные конкретные условия. Но, если окружающая среда становится очень изменчивой, подстройка под конкретную экосистему оказывается не столь предпочтительной, как структуры и поведения, помогающие справляться с непредсказуемыми условиями. Отбор на выживание в условиях перемен поддерживает те выгоды, которые приобретаются с изменчивостью, помогающей организмам переносить перемены окружающей среды. Чтобы проверить гипотезу об отборе в пользу выживания в условиях перемен, Поттс изучил имеющиеся данные о человеческих окаменелостях, сравнив их с хронологией изменения природных условий в течение эволюции человека.

Если нестабильность экосистем была ключевым фактором, поддерживавшим человеческие адаптации, то следовало бы ожидать, что новые адаптации должны возникать в периоды повышенной переменчивости окружающей среды, и такие варианты адаптации оттачивали бы способности прародителей человека справляться с изменениями местообитаний и разнообразием окружающей среды.

В целом, летопись человеческих окаменелостей и экологическая хронология свидетельствуют, что гоминины наиболее активно развивались именно в экологически неспокойные времена. В такие периоды изменчивость у наших предков усиливалась в периоды, когда нарушался привычный сезонный ритм, и происходили крупномасштабные экологические флуктуации, которые могли продолжаться десятки тысяч лет. Гипотеза об отборе под влиянием перемен подразумевает, что человеческие признаки развивались с течением времени потому, что помогали нашим предкам подстроиться под окружающую среду, полную неопределенности и перемен. Эта гипотеза затрагивает вопросы о том, как именно такая адаптируемость может развиваться с течением времени.

Древние гоминины обитали в различных экологических нишах

Останки древних гоминин были обнаружены в самых разных экологических нишах. Тогда какнекоторые гоминины, например,Orrorin tugenensis и Ardipithecus ramidus, были открыты в лесистых районах, другие, такие как, Sahelanthropus tchadensis, тяготели к районам, где на небольшой (по географическим меркам) территории растительный покров был разнообразным. Реконструкция древних местообитаний Ardipithecus ramidus в двух разных районах Эфиопии, подсказывает, что этот вид селился как в лесистых областях (район Арамис), так и в саванне с группами деревьев, где доминировали стада травоядных (район Гона). Australopithecus anamensis был найден в кенийских районах Канапой и Аллия-Бей, где ландшафт отличается мозаичностью иного типа: открытая саванна перемежается с низким лесом и бушем, но поблизости от этих мест также расположены обычные саванны и галерейные леса.

В районе Канапой, где вел свои исследования доктор Джонатан Уинн, специализирующийся на палеопочвах и почвообразующих карбонатах, демонстрирует наличие таких разнообразных местообитаний в те времена, когда эта территория была населена Australopithecus anamensis. Другие представители Australopithecus anamensis из Аллия-Бей оказались в иной экосистеме. Окаменелости позволяют судить, что эти животные обитали в нескольких разных экосистемах, в частности, на открытых заливных лугах, в галерейных лесах и сухом бушленде. Изотопные исследования, выполненные доктором Маргарет Шёнингер и ее коллегами, указывают, что в районе Аллия-Бей росли в основном древесные породы, объединяемые под общим названием «растительность C3». Australopithecus anamensis в Аллия-Бей жил в мозаичной среде, заходил в леса, расположенные на берегах родоначальной реки Омо и еще дальше, в открытую саванну.

Две разнотипные экосистемы – густые леса и открытые кустарниковые бушленды – встречались в одних и тех же районах Восточной Африки, пока там эволюционировал человек. Из-за климатических флуктуаций менялись пропорции территорий, занятых этими экосистемами, что приводило к многократным изменениям плотности населения; также менялись условия, в которых протекал естественный отбор.

Двуногие, длиннорукие; о переходах из экосистемы в экосистему

(Чип Кларк, Smithsonian Institution)

Примерно 4 миллиона лет назад у рода Australopithecus развилась такая форма скелета, которая позволяла приспосабливаться к изменениям растительного покрова и интенсивности осадков. Наилучший имеющийся у нас пример такой адаптационной способности у Australopithecus явно прослеживается в скелете особи, известной как «Люси»; это особь Australopithecus afarensis. Скелету Люси 3,18 миллиона лет. Бедра и колени у Люси были похожи на человеческие, но, в то же время, руки ее были скорее, как у человекообразной обезьяны, хваткие пальцы были длиннее, чем у человека, а гибкие ступни были хорошо приспособлены как для ходьбы, так и для лазания. Эта комбинация черт, которая, вероятно, была характерна для австралопитеков на протяжении около 2 миллионов лет, позволяла этим животным свободно перемещаться в разных ландшафтах, то больше, то меньше полагаясь на навыки пеших переходов либо лазания по деревьям. Возможно, такая гибкость навыков была характерна и для более древних гоминин, в частности, для Ardipithecus ramidus.

Изготовление каменных орудий и доступ к разнообразной пище

Первые известные каменные орудия были изготовлены около 3,3 миллиона лет назад. Изготовление и использование таких инструментов также помогало мастерам-гомининам взаимодействовать с окружающей средой и приспосабливать ее под свои нужды.

Простые приемы изготовления орудий, заключающиеся в откалывании камня камнем, давали селективное преимущество тем гомининам, которые обзаводились острыми режущими кромками и молотковыми камнями. Эти инструменты хорошо подходили для разбивания и растирания еды. Следовательно, примитивные каменные инструменты значительно облегчали работу зубов именно таким образом, что в распоряжении человека появились самые разные виды пищи. Среди такой пищи было мясо крупных животных, которое срезалось со скелетов при помощи вышеупомянутых режущих кромок. Кости раскалывали камнями, добывая таким образом костный

Хотя, изготовление простых орудий начало развиваться в одной-единственной экосистеме, но гоминины переносили инструменты на большие расстояния – все больше полагаясь на каменные технологии – которые могли возникнуть благодаря выигрышу в пропитании в условиях изменения экосистем. Древнейшая известная каменная технология – так называемая олдувайская культура – зависела от камня, который доставляли за несколько километров. Олдувайские орудия находят в самых разных местообитаниях. Перераспределение камня и других ресурсов (в частности, костей животных) также могло способствовать тому, чтобы человек обживал различные экосистемы.

Расширение ареала ранних Homo

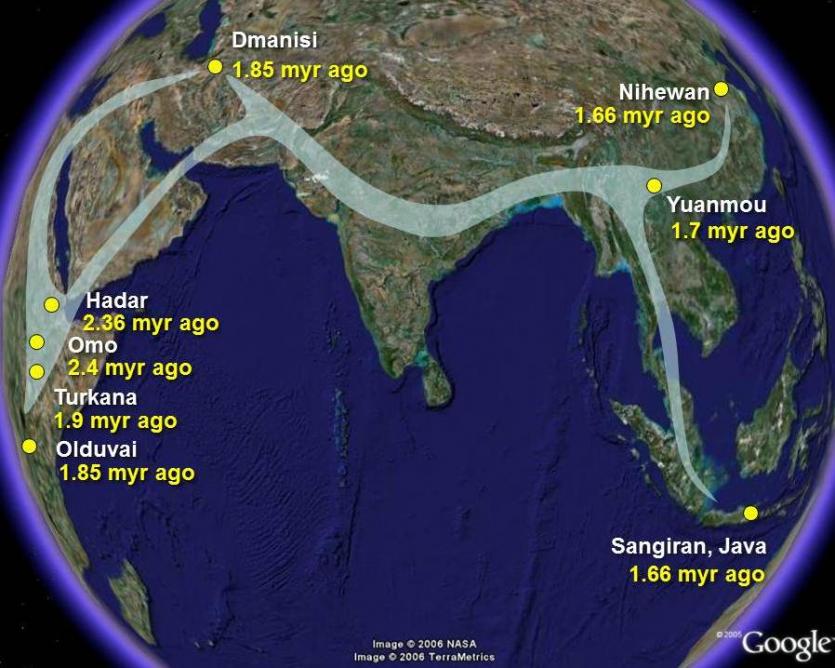

Как и прогнозирует гипотеза отбора под влиянием перемен, гоминины обитали не в одинаковых, а в очень разных экосистемах – судя по тому, где находят их останки. Серьезный сигнал в пользу того, что гоминины были способны выживать в разных средах заключается в расселении первых Homo за пределы Африки, в азиатские экосистемы. Судя по окаменелостям, позже чем 1,9 миллиона лет назад представители рода Homo обитали в различных регионах Азии, в том числе, достаточно далеко на севере.

Ранние свидетельства о разнообразии местообитаний человека прямоходящего (Homo erectus) в Азии найдены, в частности, на следующих стоянках:

-

Дманиси, Грузия, 1,85 – 1,78 миллиона лет назад. Здесь находились высокотравные степи, окруженные лесистыми горами. Под рукой у гоминин оказалась застывшая лава, послужившая удобным сырьем для изготовления каменных орудий.

-

Юаньмоу, Китай, 1,7 миллиона лет назад. Эта стоянка находилась поблизости от древнего озера, в этом районе перемежались высокотравные, кустарниковые и лесные ландшафты.

-

Сяочанлян, Китай, 1,66 миллиона лет назад. Открытая здесь стоянка также располагалась поблизости от озера. Люди, изготовившие найденные здесь орудия, за время обитания в этом районе пережили множество изменений растительного покрова: тут был то лес, то саванна. Возможно, этот регион был значительно засушливее других, обжитых к тому времени, а в течение года случались значительные сезонные похолодания.

-

Ява, 1,66 миллиона лет назад: здесь людям встретились саванны, реки и приморские береговые экосистемы, расположенные в тропических широтах.

В этих регионах гомининам пришлось осваиваться в экосистемах, выраженно отличавшихся от привычных африканских, знакомиться с непривычными растениями, животными и видами пищи, а также приспосабливаться к новым климатическим условиям – сильно варьирующимся температурам, перепадам влажности и дождливому муссонному климату.

Люди смогли адаптироваться к экологическим изменениям

Возможно, экологическая нестабильность стала фактором, который не только поспособствовал различным адаптациям, но и привел к вымиранию некоторых эволюционных линий. Предположительно, в Южной Кении экологическая нестабильность привела к вымиранию крупных млекопитающих. Осадочные слои, каменные артефакты и останки фауны в районе Олоргесайлье прослеживаются за последние (почти) 1,2 миллиона лет. По залежам Олоргесайлье фиксируются многочисленные экологические изменения. Часто менялись уровень воды в древнем озере, так и ее химический состав, иногда озеро полностью пересыхало, и основными источниками воды на месте озера оставались небольшие заболоченные участки и ручьи. Кроме того, из-за извержений вулканов этот район накрывало пеплом как одеялом – трава погибала, и свойства экосистемы полностью менялись.

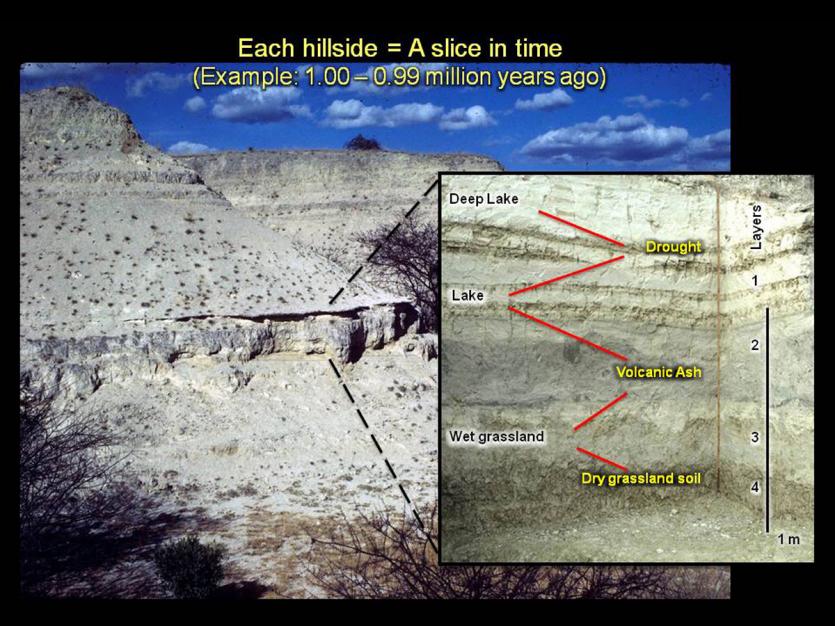

Пример склона холма, в котором прослеживаются осадочные слои (регион Олоргесайлье). Склон холма сформировался около 10 000 лет назад, а в основании холма лежит вулканический пепел, которому примерно миллион лет. На примере этих слоев очевидны значительные изменения экосистем. Вставка: по осадочным слоям видны флуктуации, в ходе которых сухие экосистемы сменялись влажными. Заметны периоды, в которые этот древний ландшафт был покрыт вулканическим пеплом.

Доктор Рик Поттс изучал закономерности климатического обновления фауны, обитавшей в районе Олоргесайлье и другой стоянки на юге Кении. Он обнаружил, что несколько видов крупных млекопитающих в этой области исчезли в период с 700 000 по 300 000 лет назад, когда здесь происходили неоднократные экологические пертурбации. Эти виды сменились родственными, более мелкими животными, напоминающими современных, не столь требовательными к рациону и среде обитания.

Например, у зебры Equus oldowayensis были большие длинные зубы, приспособленные к поеданию высокой травы. В последний раз эта зебра встречается в ископаемой летописи Южной Кении в период между 780 000 и 600 000 лет назад. Ее вытеснила зебра Equus grevyi, способная пастись на траве, а также объедать листья кустарников и других сравнительно высоких растений. Ископаемый павиан Theropithecus oswaldi, вес которого составлял более 58 кг, жил исключительно на земле. Он был травоядным и имел очень большие зубы. Он также вымер в период между 780 000 и 600 000 лет назад. Родственный ему вид Papio anubis, сохранившйся до наших дней – всеядная обезьяна, легко перемещается как по земле, так и по деревьям. Еще два крупных животных, которые специализировались на травоядном образе жизни – слон Elephas recki и древняя свинья Metridiochoerus. Им на смену также пришли родственные виды, более мелкие и приспособленные к более разнообразному рациону (Loxodonta africana и Phacochoerus aethiopicus). Гиппопотам Hippopotamus gorgops, проводивший большую часть жизни в воде, был вытеснен двумя более современными видами бегемотов, представители которых способны совершать по суше длинные переходы от одного водоема к другому.

Итак, высокоспециализированные животные уступали место близкородственным видам, способным к более гибкой адаптации во времена серьезных флуктуаций климата. Это был ключевой элемент того корпуса доказательств, на основе которого сформировалась гипотеза отбора под влиянием перемен. Хотя, гоминины-умельцы, относившиеся к Ашельской культуре, успешно справлялись с выживанием в изменяющихся экосистемах на протяжении большей части Олоргесайльейской хронологии, следы ашельского образа жизни в этом регионе исчезают примерно в период между 500 000 и 300 000 лет назад. Возможно, ашельская культура также пала жертвой сильной экологической неопределенности и меняющихся условий.

Энцефализация и приспособляемость

В ходе эволюции у человека драматическим образом увеличился

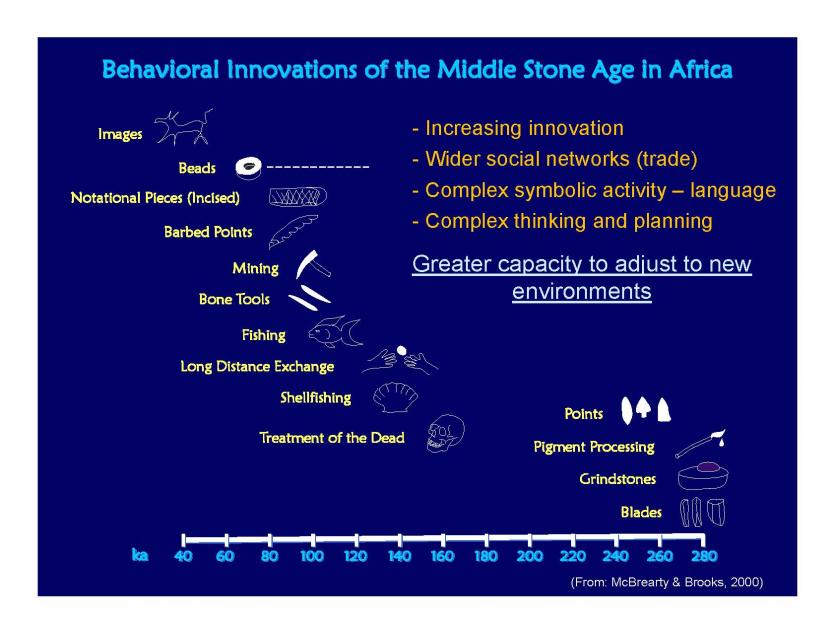

Новые инструменты на все случаи жизни

Примерно 400 000 лет назад гоминины уже научились изыскивать новые способы приспосабливаться к экосистемам, изготавливая самые разные инструменты. В некоторых районах Африки произошел переход, при котором на смену технологиям, основанным на использовании крупных каменных режущих орудий пришли другие культуры, в которых применялись гораздо более разнообразные и мелкие инструменты. Такие технологические инновации начинают прослеживаться в Африке в мезолите, причем, некоторые из первых образцов такого рода датируются периодом около 280 000 лет назад. Некоторые из этих орудий открывали гомининам новые способы добывать пищу. Наконечники привязывали или прикрепляли к древкам стрел или копий, а позже сформировалось и полноценное метательное оружие. Так гоминины смогли охотиться на быструю или опасную дичь, не подбираясь к ней слишком близко. Рыбу научились бить гарпуном. Костяные гарпуны найдены на стоянке Катанда в Демократической Республике Конго, а рядом с ними – останки огромного сома. Появились зернотерки. Также были изобретены инструменты для изготовления одежды, которая становилась все важнее по мере расселения гоминин в прохладном климате.

Региональный обмен и социальные сети

Примерно в течение последних 300 000 лет прямые предки современных людей научились изготавливать новые и разнообразные инструменты. Археологические открытия демонстрируют, что именно тогда начали формироваться социальные сети, по которым хороший камень научились передавать на большие расстояния. Появились символические артефакты, свидетельствующие о формировании сложных языковых способностей. Умение строить долгосрочные планы также очевидно прослеживается во всей каменной летописи африканского мезолита. Эти находки позволяют судить, насколько мы поднаторели в приспособлении к новым окружениям. На протяжении последних 350 000 лет в Восточной Африке наблюдались сильные колебания климата. В нижней части приведенного рисунка слева направо дана хронология, охватывающая период с 280 000 по 40 000 лет назад. Иллюстрация подготовлена по материалам археологов Салли Мак-Брирти и Элисон Брукс.

Меновая торговля между группами людей с целью приобретения материалов и закрепления альянсов – характерный признак современного человеческого поведения. Увеличившийся

Коммуникация и символы

Гравировка на охровой плашке из пещеры Бломбос, Южноафриканская Республика; возраст – около 77 000 – 75 000 лет

Свидетельства человеческой способности к символьной коммуникации явно прослеживаются в археологических находках как минимум на протяжении последних 250 000 лет – а, возможно, такая коммуникация даже древнее. Применение красок, вырезание знаков, украшения стоят в одном ряду с языком как разные элементы символьной коммуникации. Символьная коммуникация может быть связана с хранением информации. Язык – сущностная составляющая современного человеческого общения. На языке можно излагать сложные идеи, передавая их другим. Такая передача идей и описание контекста на языке значительно упрощала выживание в меняющемся мире. Однако, лексика и грамматика бесписьменных языков, которые четко показывали бы, когда человек овладел языком, в археологии не сохраняются.

Сохранившиеся крохи красителей – одни из первых свидетельств символьной коммуникации. Красить предметы и кожу можно было охрой и соединениями марганца. Другие символические артефакты, в частности, ювелирные украшения, амулеты и рисунки могут сообщать о социальном статусе владельца, принадлежности к группе, возрасте, поле. В конечном счете, использование символов связано с человеческими умениями планировать, записывать информацию и воображать.

Неандертальцы тоже выдерживали климатические колебания!

Популяция неандертальцев (Homo neanderthalensis) в Европе перенесла множество экологических перемен, в том числе, масштабные изменения климата во времена ледниковых периодов и межледниковий; при этом, среда обитания, обжитая неандертальцами, была в целом холоднее, чем территории, освоенные другими видами гоминин. Некоторые климатические пертурбации, с которыми довелось столкнуться неандертальцами, были сопряжены с резкими похолоданиями и потеплениями.

Неандертальцам удалось так выстроить образ жизни, чтобы освоиться в этих обстоятельствах. В холодные ледниковые периоды они охотились на северного оленя – морозоустойчивое животное. В более теплые межледниковья неандертальцы переключались на благородного оленя. В самые лютые холода неандертальцы мигрировали к югу, в более теплые экосистемы.

Неандертальцы и кроманьонцы по-разному справлялись с экологическими флуктуациями и теми угрозами выживанию, которые из-за них возникали. Люди современного типа, Homo sapiens, обладали специализированными орудиями, с помощью которых добывали себе разнообразное пропитание. Также у них были налажены обширные социальные взаимодействия, о которых можно судить по тому, на каких расстояниях осуществлялся товарообмен. Они освоили язык символов для коммуникации и хранения информации. Неандертальцы не делали столь специализированных орудий труда как кроманьонцы, переселившиеся в Европу из Африки около 46 000 лет назад. Меновая торговля у неандертальцев, как правило, также не была столь обширной, как у кроманьонцев. Эпизодически неандертальцы изготавливали артефакты с символической функцией. Несмотря на многочисленные климатические флуктуации, люди современного типа смогли расширить ареал на всю Европу и Азию, а впоследствии обосноваться в Америке и Австралии. Неандертальцы же вымерли. Этот факт свидетельствует, что умение приспосабливаться к изменчивым условиям была одним из ключевых отличий между двумя этими близкородственными видами.

В те времена, когда в Европе развивались неандертальцы, наблюдались драматические перепады между потеплениями и похолоданиями климата. В правой части схемы выделен участок, на который приходятся последние 200 000 лет.

Выводы

В целом факты свидетельствуют, что разные гоминины с разной степенью успешности приспосабливались к изменениям окружающей среды. Род Homo, к которому относится наш вид, был особенно искусен в таких адаптациях, а Homo sapiens к тому же смог закрепиться в самых разных климатических поясах, холодных и жарких экосистемах, засушливых и влажных, покрытых всевозможной растительностью. Мы приспособились питаться разнообразной растительной и животной пищей, обзавелись обширным инструментарием. Наши многочисленные социальные связи и средства для обмена ресурсами и информацией помогли нам выжить в постоянно меняющемся мире.

Идея о том, что крупные адаптации на нашем эволюционном пути возникли в ответ на переменчивость окружающей среды и меняющиеся факторы давления естественного отбора помогает рассмотреть эволюцию человека в новом ракурсе. На этом рисунке показано, как развитие человеческих свойств в период с 6 миллионов лет назад до наших дней помогли нашим предкам выжить в непредсказуемых и непривычных условиях.

Современные люди – представители единственного вида, сохранившегося из всего разнообразия гоминин. Более древние гоминины, несмотря на самое тесное родство с нами и несмотря на то, что и они обладали сочетаниями некоторых качеств, присущих нам, до наших дней не дожили – равно как не сохранился и их образ жизни. Далее нам предстоит ответить на вопрос, насколько хватит нашего запаса прочности для выживания человечества как вида в условиях нынешнего изменения климата, ландшафтов, вод и всей окружающей среды на Земле – ведь мы их не контролируем. Этот ранее не ставившийся «эксперимент» разворачивается прямо сейчас. Интенсивность изменений в окружающей среде сегодня так высока, что, пожалуй, ставит принципиально новые вызовы перед единственным уцелевшим на нашей планете видом гоминин, а также перед множеством других ныне существующих организмов.

Автор: Олег Сивченко