Одной из вечнозелёных и поистине излюбленных футуристических тем Хабра является сфера Дайсона, её варианты (кольца, рои), а также публикации о попытках обнаружить такое астроинженерное сооружение. О ней высказывались уважаемый @Pavel-Well (здесь), уважаемый @SLY_G (например, здесь) и даже я в одной из моих первых статей – «Скорлупа сверхцивилизации. Об энергетических, инженерных и экологических аспектах сферы Дайсона». Но в тени сферы Дайсона часто проходит незамеченным подлинный масштаб кругозора и невероятных, если не сказать — безумных фантазий этого астрофизика, прожившего 96+ очень интересных лет в истории нашей цивилизации (1923-2020). Попытку обобщить идеи Фримена Дайсона однажды предпринял на Хабре уважаемый Георгий Тимс @Physics-for-Humanities в статье «Фримен Дайсон: космический мечтатель». В конце статьи Георгий любезно ссылается на книгу эссе Дайсона «Мечты о земле и о небе», подготовкой которой, кстати, руководил я, ещё когда работал в издательстве «Питер». Но даже в этой статье Георгий не упоминает, что Фримен Дайсон любил не только сферы и кольца, но и деревья. Пожалуй, самые необычные деревья, которые может представить себе далёкий потомок лесной обезьяны. О них я и расскажу под катом.

Фримен Дайсон не менее чем с конца 90-х интересовался проблемами изменения климата, вернее, размышлял, можно ли изобрести искусственную флору, специально приспособленную к марсианским условиям. По мысли Дайсона, такая флора должна была бы одновременно накачивать марсианскую атмосферу кислородом, забирая из неё избыточный углекислый газ, и стимулировать парниковый эффект, чтобы на Марсе становилось теплее. В таком случае логичнее всего было бы замещать диоксид углерода водяным паром. Дайсон предположил, что для этого потребовалось бы вывести «теплокровные» растения. Он задумался, почему никакие растения на Земле не научились поддерживать постоянную температуру, и почему, например, белый медведь оказался успешнее растений в освоении полярных широт. Рассуждая так, Дайсон предположил: если бы у растения было два круга влагообращения, то в одном из них могла бы идти обычная растительная физиология, а в другом (замкнутом) шла бы такая переработка углеводов, которая обеспечивала бы поддержание положительной температуры внутри растения. На Марсе такие растения могли бы прижиться сначала в экваториальных и тропических областях, где в течение года подолгу сохраняется положительная температура, либо грунт немного промерзает.

Растения-грелки

В геноме растений такая возможность (как ни странно) существует. Ярким представителем «ограниченно терморегулируемых» растений является произрастающий в Северной Америке Symplocarpus foetidus, называемый в обиходе «скунсовая капуста».

Это один из американских первоцветов, на широте Нью-Джерси появляется из-под снега в феврале. Примерно в течение двух недель скунсовая капуста способна оставаться тёплой (порядка 22 ℃, по некоторым данным – до 27 ℃). В початках она активно метаболизирует накопленные за зиму запасы крахмала; в этих початках укрыты её цветы. Початок настолько тёплый, что растение может образовать вокруг себя проталину. Таким образом, скунсовая капуста не только выигрывает время у других первоцветов, но и в течение пары недель остаётся единственным растением, которое можно опылять. Поскольку пчёлы в этот период ещё не летают, скунсовая капуста испускает зловонный запах, привлекающий мух и жучков-трупоедов.

Аналогичные свойства известны и у других растений, также имеющих подобный жизненный цикл, зловонный запах и красочные названия. Такова, например, лилия мёртвой лошади (Helicodiceros crintius), произрастающая в Италии и на средиземноморских островах.

Это растение поддерживает повышенную температуру, несмотря на мягкий и тёплый климат, так как выдаёт себя за «неостывший труп» и этим дополнительно привлекает мух-опылителей.

В период с 1997 и не менее чем по 2008 Фримен Дайсон фантазировал о применении этого генетического механизма для озеленения комет и астероидов. По мысли Дайсона, можно спроектировать ползучую флору (гибрид лианы и кустарника), которая фотосинтезировала бы прямо в космосе и постепенно опутывала небольшое небесное тело. Особенно удобными в таком качестве ему виделись кометы, поскольку они временами подходят близко к Солнцу, и там наступает «лето». Комета обладает каменной основой и содержит большие запасы азотного и углекислотного (сухого) льда, поэтому теоретически обладает именно тем набором ресурсов, который нужен растению для обмена веществ и фотосинтеза. Дайсон полагал, что постепенно «лес» из таких стеблей опутал бы комету подобно тому, как раковина вмещает в себя моллюска, а разросшиеся воздушные корни создали бы в глубинах кометы не только кислородную атмосферу, но и достаточно высокое давление. Кометы он считал «первичными садами», после освоения которых можно было бы подвергать такому озеленению крупные астероиды, Марс и тела из пояса Койпера.

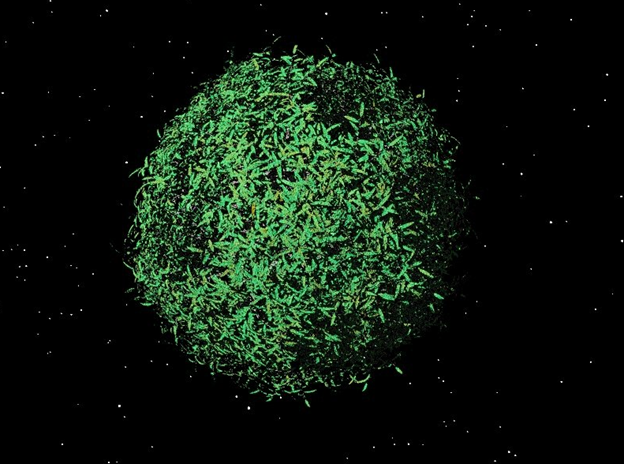

В большинстве представлений, например, вот этом, нарисованным Андерсом Сандбергом для фантастической вселенной «Рука Ориона», деревья Дайсона слегка напоминают глобальный многоствольный баньян, полностью окутывающий комету и прорастающий её насквозь. Чтобы такие растения выживали в вакууме, они должны содержать кремний, а также несколько сортов хлоропластов, чтобы максимально полно использовать для фотосинтеза доступный спектр солнечного света. О генной инженерии хлоропластов я собираюсь поговорить с вами в одной из следующих статей, а о чернолистных искусственных деревьях, содержащих кремнийорганику и сочетающих черты растений и солнечных батарей, также фантазировал в одном из своих эссе сам Дайсон. Кроме того, если дерево Дайсона будет содержать кремний, открываются ещё две фантастические возможности. Во-первых, «баньян» будет выдерживать ещё более высокие температуры, которые обеспечивались бы генами, позаимствованными у термогенных растений. Во-вторых, вся структура получалась бы «армированной», а в зрелом состоянии могла бы сближаться по свойствам со стеклянным куполом, дополнительно предохраняющим бывшую комету и её недра от потери летучих веществ, но пропускающим свет к нижним живым уровням дерева. Те области «кроны», которые остекленели бы до полной непрозрачности, постепенно превращались бы в чёрные матовые блоки, собирающие энергию как солнечные батареи. В современной Солнечной системе комет осталось слишком мало, поэтому, даже если бы на каких-то из них удалось засеять леса Дайсона, они не смогли бы распространяться с кометы на комету или с астероида на астероид, поскольку расстояния между этими телами слишком велики, а сближения самих тел — нерегулярны, что не оставляет реалистичных возможностей для панспермии. Совершенно иные условия, однако, могут сложиться в поясе Койпера, когда Солнце расширится, став красным гигантом. Тогда огромные запасы ледяных тел на задворках нашей системы могут породить новое поколение комет, для освоения которых могут подойти экосистемы, напоминающие деревья Дайсона. Ещё более благоприятные условия для выращивания лесов Дайсона могут быть в льдистых системах холодных звёзд, как, например, в окрестностях знаменитой звезды Табби, одной из последних точек в Галактике, где в конце прошлого десятилетия безуспешно искали «сферу Дайсона».

Заключение

Я рассказал вам эту откровенно фантастическую историю, хотя исходно собирался написать статью на несколько иную тему – «жизнь на кометах», взяв за основу этот источник. Но вместо этого предложу вам задуматься о следующих вещах:

-

«Сфера Дайсона» почему-то оказалась в наше время настолько известной и популярной ретрофутуристической идеей, что гораздо более экстравагантные идеи Фримена Дайсона потерялись на её фоне

-

Растения-экстремофилы могут выглядеть совсем иначе, нежели живучие одноклеточные водоросли

-

Постоянная температура организма не тождественна теплокровности, но вполне достижима на уровне физиологии растений и может быть ключом к терраформированию и управляемому парниковому эффекту

-

Искусственный фотосинтез, в принципе, можно распространить на весь электромагнитный спектр, была бы подходящая экосистема, подходящие органеллы и простор для естественного отбора или селекции.

О возможностях генетической инженерии фотосинтеза поговорим как-нибудь в следующий раз.

Автор: OlegSivchenko