Человечество придумало множество технологий долговременного хранения данных: от выбитых на камне иероглифов и глиняных табличек до современных твердотельных накопителей (хотя глиняные таблички, если подумать, тоже вполне себе твердотельные). Однако в ряду носителей информации была ещё одна необычная и довольно интересная технология, которая, несмотря на свою перспективность, так и не получила широкого распространения. Речь идёт о хранении данных с использованием стекла.

Наверное, описывать всю историю эволюции носителей информации нет никакого смысла, да и определить точку отсчёта не так-то просто: можно начать с наскальных надписей, либо сразу перенестись в более современную эпоху к моменту появления перфокарт и перфолент. Как бы то ни было, в течение последних десятилетий бал правили накопители на магнитной основе — стримеры, дискеты, винчестеры. Параллельно развивались оптические технологии: CD, DVD и Blu-ray, которые позволяли достигать высокой плотности записи благодаря использованию лазеров. Вместе с ними на рынок вышла магнитооптика. Их понемногу сменили твердотельные накопители на базе флеш-памяти, но инженеры продолжают искать альтернативы — в том числе, для обеспечения долговременного хранения данных.

В этом ряду эксперименты со стеклом в качестве среды для записи информации стоят немного особняком. Стекло обладает целым рядом уникальных свойств, таких как высокая химическая стойкость, устойчивость к влажности, радиации и перепадам температур. Кроме того, оно может обеспечивать невероятно высокую плотность записи за счёт применения трёхмерной структуры и многослойного хранения информации. Не лишено оно и недостатков, главными из которых считается хрупкость этого материала. Вместе с тем, попытки создания систем долговременного хранения информации на стеклянных носителях предпринимались, и не раз. Правда, ни одна из таких разработок так и не пошла в серию. Почему? Думается, поиски ответа на этот вопрос нужно начинать ещё в шестидесятых годах двадцатого столетия.

▍ Первые опыты

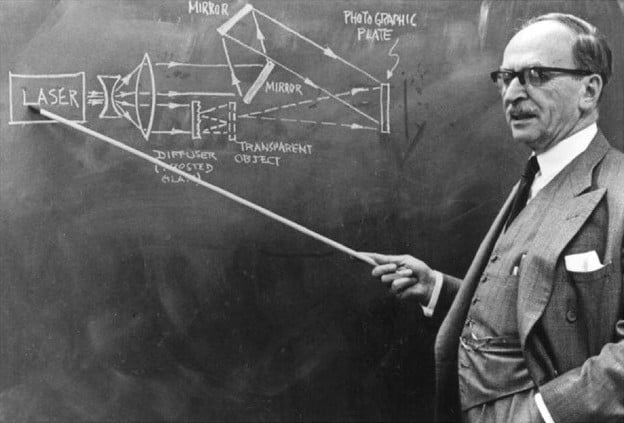

Пожалуй, технология записи информации на стекле зародилась в 1947 году с изобретения Денешом Габором голографии. Профессор лондонского колледжа венгерского происхождения Денеш Габор возился с электронным рентгеновским микроскопом, пытаясь увеличить его разрешающую способность, и получил голографическое изображение на стекле по большому счёту случайно. Тем не менее, это не помешало ему в 1971 году стать лауреатом Нобелевской премии именно за это изобретение. В конце сороковых годов считалось, что голография со временем заменит традиционную «двумерную» фотографию, однако этого не случилось, и новая технология обрела второе дыхание с появлением лазеров.

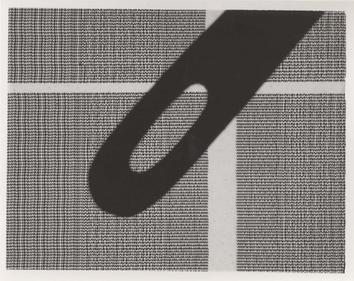

Первые эксперименты с голографическими изображениями на стекле в качестве носителя информации стали проводить в Bell Labs ещё в шестидесятых годах. Такие голограммы могли хранить большие объёмы данных благодаря возможности многослойной записи на одном носителе. Процесс сохранения данных включал в себя разделение лазерного луча на два: опорный и объектный. Объектный луч, проходя через модулятор, и пересекался с опорным лучом в толще стекла, создавая интерференционную картину. Эта картина фиксировалась в виде двумерного массива светлых и тёмных пикселей, представляющих биты информации. Для воспроизведения информации опорный луч с теми же параметрами, что и при записи, направлялся на носитель, вызывая дифракцию на записанной голограмме и восстановление исходного двумерного изображения. Это изображение затем считывалось с помощью детектора, например, камеры с ПЗС-матрицей.

В целях увеличения плотности записи использовались различные методы мультиплексирования, позволяющие размещать несколько голограмм в одном объёме материала. Это достигалось изменением угла падения опорного луча, его длины волны или других параметров, что давало возможность хранить несколько слоёв информации в одном и том же объёме носителя.

В 60-е технология не получила широкого практического применения из-за технических ограничений, связанных, в первую очередь, со сложностью и громоздкостью самой лазерной установки для записи и чтения информации. Требовалась высокая точность в управлении углами и положением лучей для обеспечения корректного мультиплексирования и считывания, а это с учётом развития технологий 60-х годов считалось непростой технической задачей. Традиционные накопители на магнитной ленте обходились значительно дешевле и были конструктивно проще. Тем не менее, эти эксперименты заложили основу для дальнейших исследований в области голографической памяти и оптических методов хранения данных — так, использование лазеров для записи и чтения информации было реализовано в 1980 году компаниями Philips и Sony, представившими первые компакт-диски.

▍ Эксперименты IBM

В конце 1960-х исследования по хранению информации в стекле с помощью лазеров и голографической техники продолжились в лабораториях корпорации IBM. Ещё в 1966 году корпорация успешно испытала и запустила в работу «фото-цифровой накопитель» (Photo-Digital Storage System, PDSS) IBM 1360, использовавший для записи информации принцип нанесения изображения на фотоплёнку с использованием специальной электронной пушки, напоминающей излучатель телевизионного кинескопа.

При этом фотоплёнка с данными в PDSS хранилась не в рулоне, а в виде отдельных кусочков-кадров наподобие перфокарт размером 35 на 70 мм. Каждый кадр содержал 492 строки примерно по 420 бит каждая, а сами карточки объединялись в блоки по 32 штуки и содержались в ячейках специальной пластмассовой кассеты.

Такую голографическую карточку можно было извлечь из кассеты и заменить другой карточкой с данными. Заложенный разработчиками IBM 1360 максимальный объём хранимой информации был просто огромен по меркам 1966 года: 128 Гбайт. Для записи использовалась специальная фотоплёнка, а главным заказчиком этой разработки стало ЦРУ, желавшее оцифровать с использованием IBM 1360 большие массивы скопившихся в архивах Главного разведывательного управления США микрофильмов.

Всего в IBM построили 6 экземпляров PDSS, но широкого применения эти накопители так и не получили в силу их дороговизны и конструктивной сложности, да и техпроцесс записи информации на фотоплёнку был весьма непрост. Кроме того, дефекты фотоплёнки неизбежно вызывали проблемы при подобной плотности записи, и потребовали внедрения специальных алгоритмов коррекции ошибок, поэтому на каждой карточке полезные данные занимали только 70% объёма, остальные 30% отводились для служебной информации. К тому же при нанесении изображений на фотоплёнку получался слишком большой процент брака. Наконец, скорость доступа к данным в этой системе значительно уступала магнитным накопителям того времени.

В последующие годы IBM продолжала исследования в области голографической памяти, стремясь преодолеть ограничения ранних систем. Известно как минимум о трёх разработанных корпорацией проектах: Unicon, Holoscan и Megafetch, но техническая информация о конструкции этих накопителей и их характеристиках в открытом доступе отсутствует. Известно, что в конце восьмидесятых все исследования на эту тему в недрах IBM были свёрнуты, и дальнейшее развитие семейства голографических накопителей прекратилось.

▍ Голографические диски

Следующая реинкарнация голографической оптической записи случилась в начале нулевых с появлением технологии Holographic Versatile Disc (HVD), которая, по замыслу разработчиков, должна были прийти на смену компакт-дискам и DVD. Разработка HVD началась в 2004 году консорциумом компаний Optware и HVD Alliance, к которым впоследствии присоединилось ещё несколько фирм. Предполагалось, что лазерные голографические диски диаметром 10 см или 12 см будут обладать ёмкостью до нескольких терабайт.

HVD был задуман как универсальный носитель для архивов, высококачественного видео, научных данных и приложений, требующих высокой плотности хранения информации. Для записи в формате HVD использовалась так называемая коллинеарная голография, при которой задействованы сине-зелёный и красный лазерные лучи — один информационный и один опорный. Красный лазер считывает информацию для управления приводом с обычного алюминиевого слоя в глубине диска, при этом для записи таких «служебных» данных используется технология, уже обкатанная на обычных CD. Дихроичный зеркальный слой между голографическими данными и служебной поверхностью отражает сине-зелёный лазер, пропуская при этом красный. Сине-зелёный лазер с выходной мощностью 1 Вт, в свою очередь, считывает голографические данные с верхнего слоя диска, при этом в HVD запись происходит во всём объёме материала, что увеличивает ёмкость носителя. Сам диск изготавливался из специального фотополимера, способного сохранять голографические изображения на всей глубине материала.

Ёмкость таких дисков напрямую зависит от плотности размещения в слое фотополимера дорожек, на которых записываются голографические данные. При размещении на диске диаметром 10 см дорожек с интервалом 18 мкм ёмкость диска должна была составить 100 Гбайт, при расстоянии 13 мкм — 200 Гбайт, при плотности 8 мкм — 500 Гбайт, и, наконец, при достижении значения 3 мкм — 5 Тбайт. В 2007 году консорциум опубликовал стандарты голографических дисков ёмкостью 100 Гбайт только для чтения, и 200 Гбайт для записываемых дисков. Скорость считывания информации с таких носителей может достигать 1 ГБ/с, что делает HVD подходящим для обработки больших объёмов данных.

Однако производство носителей и оборудования для HVD оказалось слишком дорогостоящим: стоимость голографических накопителей по расчётам HVD Alliance составляла порядка 15 000 долларов США, а одного диска — около 120–180 долларов. Появление SSD и облачных хранилищ сделали дальнейшее развитие этой технологии нерентабельным, и консорциум прекратил своё существование в середине нулевых.

Параллельно с HVD Alliance конкурирующую технологию под названием Tapestry Media разрабатывала компания InPhase Technologies, которая отделилась… от Bell Labs, одной из первых корпораций, экспериментировавших с голографическими накопителями. Предполагалось, что эти диски будут хранить 1,6 Тбайт информации и обеспечивать скорость передачи данных до 120 МБ/с с использованием дисков диаметром 5 ¼ дюйма.

В начале 2008 года InPhase построила первый прототип «стоечного» голографического накопителя, позволявшего записывать и читать диски ёмкостью 300 Гбайт со скоростью передачи 20 МБ/с.

Компания планировала улучшить оба этих показателя как минимум на порядок за два поколения своих продуктов, однако несколько раз сорвала сроки выпуска следующих моделей накопителей, что привело к росту финансовых проблем и, в конечном итоге, к банкротству. Остатки InPhase Technologies в 2010 году выкупил венчурный фонд Signal Lake Venture Capital.

▍ Проект Microsoft

Эволюция технологий в начале XXI века позволила возродить эксперименты с голографическим принципом хранения информации. Проект под названием «Project Silica», разработанный Microsoft в сотрудничестве с Университетом Саутгемптона — яркий пример таких исследований.

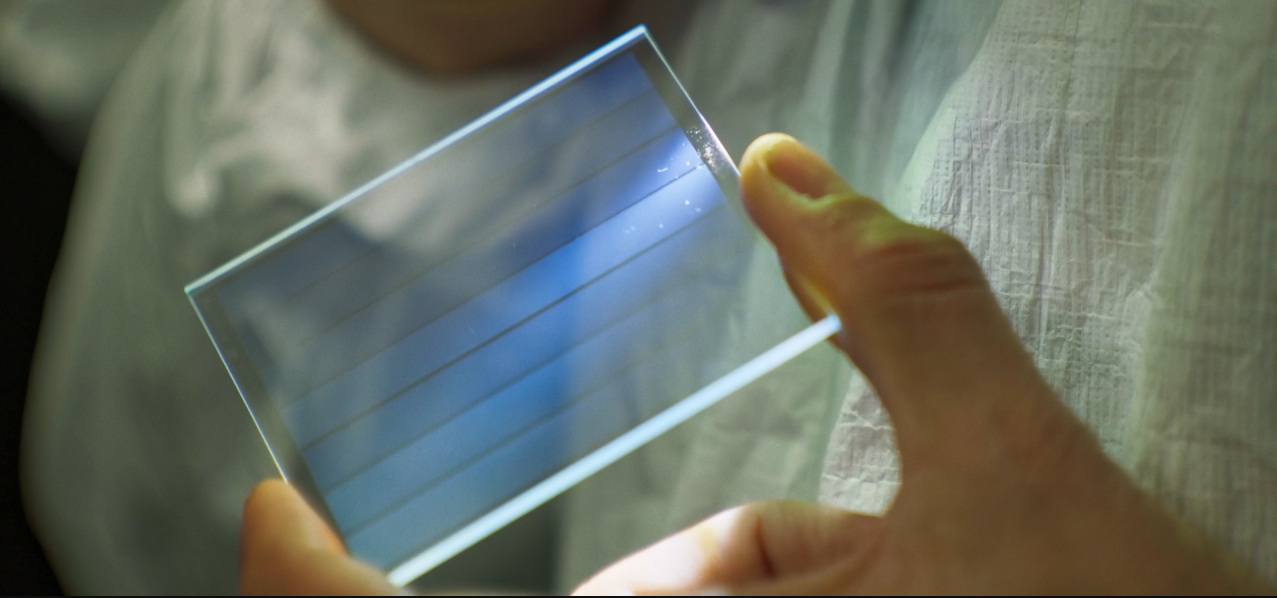

Основной идеей «Project Silica» является использование кварцевого стекла в качестве долговременного хранилища информации. Этот материал недорог, прочен, а главное — имеет срок службы от десятков до сотен тысяч лет. Для записи данных на кварцевые диски Microsoft предложила использовать сверхбыстрые фемтосекундные лазеры: запись осуществляется с помощью лазерных импульсов, которые создают в стекле микроскопические структуры. Эти структуры представляют собой трёхмерные объекты, содержащие информацию. В зависимости от направления и интенсивности лазерного излучения создаются различные типы микроструктур, причём не на поверхности, а внутри объёма кварцевого стекла, что значительно увеличивает плотность хранения данных. Благодаря этому обеспечивается более высокая информационная плотность (сырая ёмкость свыше 7 ТБайт на квадратной стеклянной пластине размером с DVD).

Для считывания данных используется технология поляризационно-чувствительной микроскопии с применением обычного света. Считывающий сканер улавливает изменения в дифракции света, проходящего через микроструктуры кварцевого стекла, и расшифровывает записанные на нём данные.

Одним из значительных преимуществ этой технологии является высокая долговечность материалов. В отличие от магнитных и оптических носителей, которые могут терять свои свойства через десятки лет, кварцевое стекло способно сохранять информацию в течение тысячелетий. Это делает проект особенно перспективным для архивации на долгосрочной основе, включая сохранение исторической информации, культурных ценностей и научных открытий. В рамках «Project Silica» была проведена успешная демонстрация записи и считывания данных на кварцевом стекле, а сам проект был представлен в докладе Microsoft Ignite 2017, посвящённом перспективным технологиям хранения данных. Ожидается, что в будущем кварцевые носители смогут быть интегрированы в облачные системы хранения, хотя на современном этапе их стоимость всё ещё слишком высока в сравнении с традиционными накопителями.

▍ Почему нет?

Причины, по которым «стеклянная память» до сих пор не получила широкого распространения, можно разделить на несколько групп. Прежде всего, это технологические барьеры, к которым относится чрезвычайно высокая сложность подобных устройств и низкая скорость разработки соответствующего оборудования для массового рынка. Нельзя упускать из вида и экономический фактор: такие накопители пока ещё слишком дороги. Мешает эволюции голографических систем и нарастание конкуренции со стороны более доступных и быстроразвивающихся твердотельных накопителей. Внедрение таких технологий в массовое производство потребует решения всех этих задач, но уже сейчас можно говорить о значительном потенциале стеклянных носителей для архивирования данных, которые подвержены риску утраты на традиционных носителях.

Несмотря на высокую стоимость уже созданных устройств голографической записи и считывания, перспектива появления более доступных и быстрых решений всё ещё сохраняется, что открывает новые горизонты для применения стеклянных и кварцевых носителей. Сценарии использования этой технологии могут быть самыми различными, начиная от архивации важных исторических сведений и культурных ценностей, которые должны быть защищены от катаклизмов и природных катастроф на протяжении веков, и заканчивая созданием новых методов хранения информации для предприятий и организаций, где критичны вопросы безопасности. Ну, а устойчивость стекла к радиации, перепаду температур и прочим влияниям агрессивной внешней среды открывает перспективы для использования стеклянных и кварцевых носителей в космонавтике, особенно, в ходе исследования дальнего космоса и периферии Солнечной системы. Если, конечно, человечество будет развивать подобные космические программы.

© 2025 ООО «МТ ФИНАНС»

Автор: Holmogorov