Это продолжение истории Экваториальной Градусной экспедиции, в XVIII веке отправившейся к в вице-королевство Перу, чтобы уточнить форму Земли.

Поскольку объем измерений и важность миссии были беспрецедентными, то и инструменты требовались самые точные, какие только можно было достать.

Про углы и расстояния

Измерения методом триангуляции предполагали определение углов в треугольниках. Чем это можно сделать в XVIII веке? Вопросом озаботился Шарль Лакондамин. приобретя квадранты у мастера Ланглуа за полторы тысячи ливров каждый. Лангуа, похоже, был единственным или самым известным мастером по изготовлению геодезических инструментов.

Что такое квадрант? Это угломерный прибор, который представляет из себя латунную дугу с делениями (на четверть круга, от того и происходит название инструмента). К дуге подвижно прикрепляются две (в нашем случае) металлические зрительные трубы длиной около 60 см (Лакондамин пишет о 2-футовых квадрантах). При измерении угла одна труба точно наводится на один объект, другая - на другой, и по размеченной дуге (при помощи микрометра) определяется угол между объектами. Причем инструмент мог закрепляться как в горизонтальном положении (для определения горизонтальных углов на местности), так и в вертикальном, чтобы определять склонения светил или возвышения гор. Такой прототип современного нам тахеометра. Только у тахеометров деления наносятся на стеклянный круг, а не на латунную дугу.

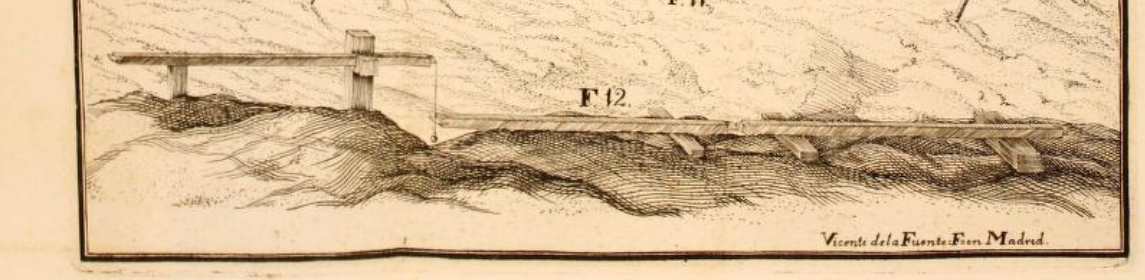

В триангуляции кроме углов требуется определить длину стороны треугольника. Чем предполагалось измерять это расстояние? Оно обещало быть немаленьким: около 12 км. Его, кстати, требовалось определить с наивысшей доступной точностью. Cейчас, с помощью GPS/ГЛОНАСС, расстояние в 12 км можно было бы измерить до десятых долей миллиметра, а в те времена - с помощью мерных вех до десятков сантиметров.

Мерные вехи (2-футовые) изготавливались из дерева и на концах (пятках) обивались медью. Но дерево может расширяться или сжиматься. Поэтому в Перу привезли эталон длины. Чтобы сравнивать с ним длину вехи. Эталонный туаз изготовил тот же мастер, что и изготавливал квадранты: господин Ланглуа.

Про туаз

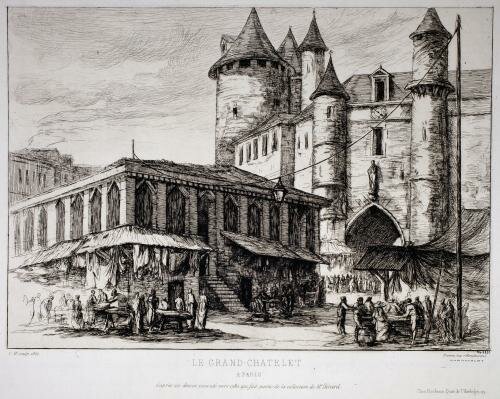

Бытовой единицей длины во Франции, Испании и Англии были футы. Они, в свою очередь делились на дюймы, а те на линии (кстати, термин “трехлинейка оттуда и происходит). Да вот беда: футы в разных странах в разные времена были разные. Нужна была какая-то однозначная единица. И такая имелась: туаз (~ 1,9 м) был зафиксирован материально (и документально) еще со средних веков. Туазом считалась длина железного прута, вмурованного в стену замка Большой Шатле в Париже.

Со временем оказалось, что все меры длины далеко ушли от “парижского туаза”. Их ведь изготавливали по образцу друг друга, а не по образцу железяки в стене. Не изымать же теперь из обращения все линейки, веревки и не переделывать же все земельные и имущественные документы! Это и сейчас большая проблема в современной геодезии и кадастре, а в XVII веке и подавно.

Так что изготовили альтернативный “академический туаз”, чтобы тот служил эталоном для существующих линеек. Вот с него Ланглуа и изготовил копию (Северный туаз), чтобы ученые взяли бы ее с собой в Перу.

Про широту и долготу

Луи Годен, меж тем отправился в Англию. У знаменитого мастера Джорджа Грэхема он приобрел октант (половинку квадранта), точный маятник (для определения времени) и зенитный сектор, новый наиточнейший прибор для определения широты.

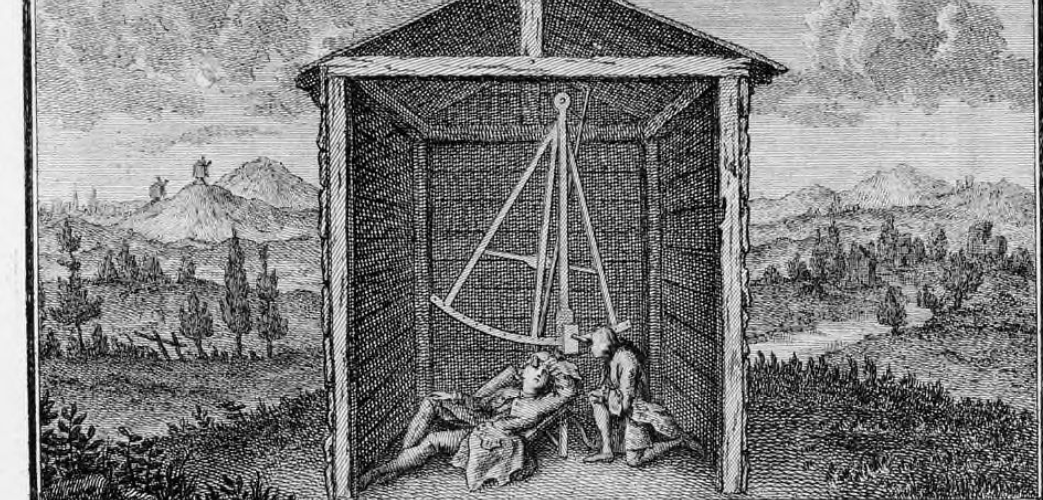

Немного подробностей, чтобы были ясны трудности путешествия. Зенитный сектор - это трех или четырех-метровая зрительная труба (вроде телескопа в обсерватории). Его надо было крепить к балкам и несущим конструкциям обсерватории (да еще так, чтобы труба имела ход в направлении север-юг). К тому же к сектору прилагались линзы, колесики, винтики микрометра: все это могло легко погнуться, разболтаться и повредиться при транспортировке. Выглядел сектор примерно так:

Как определяли широту?

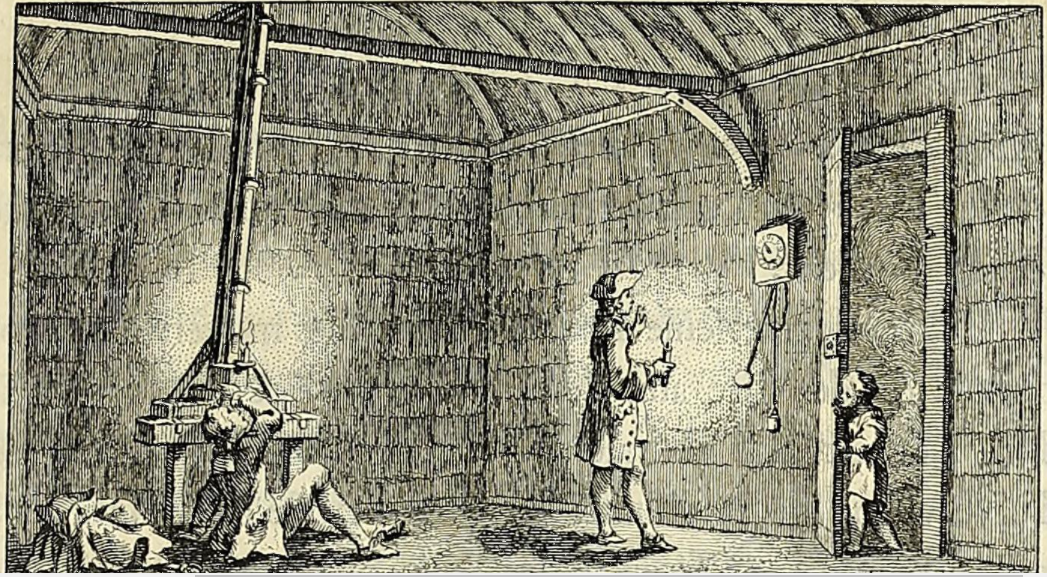

Надо было выбрать удобное место, куда не задувало (дом, сад, церковь), проделать в потолке дыру. Собрать раму, к которой был бы подвешен сектор. Ночью наблюдатель лежал бы на скамейке под окуляром, ловя в поле зрения звезду и по шкале определял угол наклона трубы относительно отвеса (буквально - грузика на веревочке).

Его помощник (ночью, значит это все делалось при свечах) записывал точное время “захвата звезды” и все повторялось до тех пор, пока звезда находилось в поле зрения. Ведь идея была в том, чтобы поймать момент "прохода" звезды через меридиан. Если погода была облачной, кто-то отвлекался или свеча гасла, то процедура повторялась ночь за ночью до успешного завершения и удовлетворительной сходимости результатов.

Кстати, почему Годен отправился за приборами в Гринвич, а не обратился к соотечественникам? Возможно, в нем говорила гордость. Официальная позиция Франции была на стороне декартистов и вытянутой Земли. А с другой стороны - англичане считались лучшими в мире мастерами по изготовлению инструментов, ведь они были искусными мореплавателями.

Эпоха кругосветных путешествий предполагает способность хорошо ориентироваться. То есть, в любой момент знать, где ты. В терминах того времени: знать свою широту и долготу. Определить их можно, наблюдая звезды - ночью или солнце - днем.

Про широту

Определение широты ("насколько я севернее или южнее”) в XVIII веке особенной сложности не представляло. По большому счету широта вычислялась по возвышению солнца относительно горизонта (а он легко определяется на море) в местный полдень.

Читатель может (как и я) задаться вопросом: а как же определяли местный полдень? Полдень - это момент времени, в который солнце наиболее высоко поднимается над горизонтом. То есть, у меня есть часы, которые надо выставить по местному времени. Примерно в районе полудня я начинаю регулярно засекать высоту солнца квадрантом (или октантом, любым другим угломерным прибором) и записывать время измерений. Потом я гляжу, в какое время солнце имело одну и ту же высоту при подъеме и при спуске. Значит, в середине этого временного отрезка наступил местный полдень. Кстати, для меня стало неожиданным открытием, что люди очень долго (вплоть до 1920-х годов) в нашей стране жили по местному времени. А значит, время в Петербурге и Москве было разным и в 18 и в 19 веке.

Про долготу и долготный приз

Вместо собственных слов о долготе, мне очень хочется процитировать Александра Гурштейна (астронома, который увлекался историей астрономии) и его исторический роман "Звезды Парижа" (тут астроном Пикар разговаривает с Кольбером):

Пикар заранее тщательно готовился к этому вопросу. Он живо представлял себе мореходов, которые, стараясь не упускать из виду берегов, словно слепцы, бредущие наощупь вдоль стен, переплывали от острова к острову, от земли к земле, не решаясь уйти надолго в открытое море. Все они -- и мореходы, и астрономы -- с глубокой древности умели уверенно определять только одну географическую координату -- широту. Широта места связана с высотой светил над горизонтом. А вот с определением долготы и раньше, и теперь дело обстоит из рук вон плохо....

-- Колумб назвал Америку Вест-Индией, ее жителей -- индейцами. Он заблуждался. Он заблуждался до самой смерти. Он думал, что достиг побережья Индии, хотя на самом деле далеко еще до него не доплыл. А почему он заблуждался? Потому, что не умел как следует определять долготы...

Кольбер хотел перебить Пикара. Но тот боялся упустить нить. Он продолжал говорить, словно перед ним безмолствовала университетская аудитория.

-- Разница двух точек в долготах -- это разница в показаниях часов, которые и там, и там идут по местному времени. Астрономии известны только два способа определения долгот. Первый: надо наблюдать явления, которые видны одновременно на обширных просторах Земли. Определяя момент их наступления по местному времени, сравни его со временем, когда это явление произошло, например, у нас в Париже. Разница во времени и даст разницу в долготах. Для этой цели вполне подошли бы солнечные и лунные затмения. Но затмения случаются крайне редко. Галилей открыл в телескоп спутники Юпитера и обнаружил, что они периодически скрываются за его диском. Затмения спутников Юпитера происходят чуть ли не по нескольку раз в день. Если бы астрономы сумели составить надежные таблицы затмений спутников, наши арматоры получили бы верное средство для определения долгот.

-- А второй способ?

-- Он еще лучше первого. Надо научиться возить точное время вместе с собой. Вы выверили часы в Париже и отправились в путь. А в нужном месте определили местное время по звездам и сравнили с часами. Если часы действительно продолжают идти по Парижскому времени, разница и даст вам долготу.

-- Как просто и изящно, -- поразился Кольбер.

-- Но никто не знает пока, как построить хорошие часы. Если часы отстают или бегут, то в пути это выявить невозможно. Если они покажут Парижское время с ошибкой всего только в минуту, местоположение на Земле определится с погрешностью примерно в шесть лье. А если они отстанут или убегут вперед на час, ошибка составит добрых четыреста лье. Астрономия переплетается здесь с часовым делом: астрономы становятся часовщиками, часовщики -- астрономами...

В обсерваториях долготу определяли как разницу местного времени при наступлении астрономического события (чаще затмения луны, затмения спутников Юпитера, солнца) на разных долготах. А в море - просто тащили долготу за собой, записывая смену курса корабля. Однако, если курс меняется сам по себе, из-за ветра, течения, шторма, морского боя, легко потеряться. Маятниковые часы появились совсем недавно и считались наилучшими, но для морской качки, увы, не подходили.

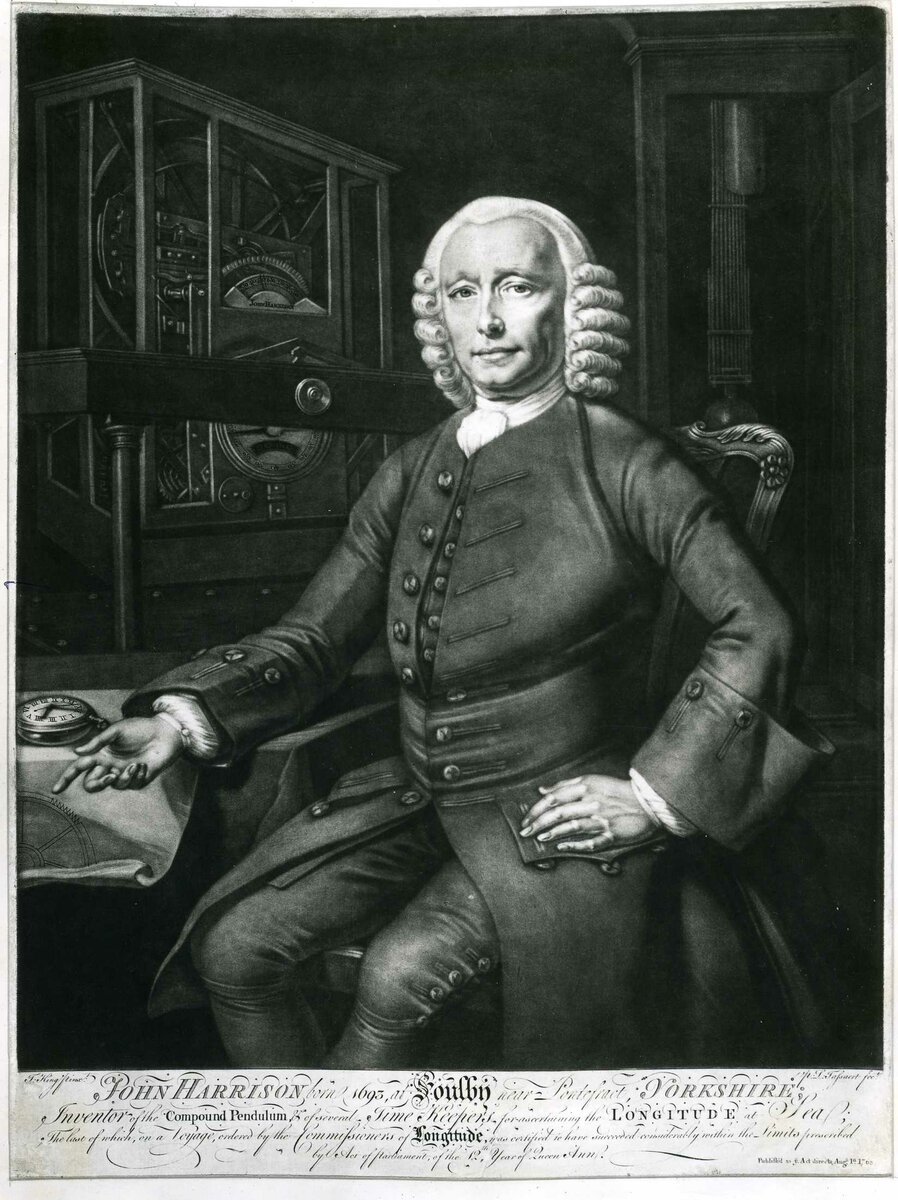

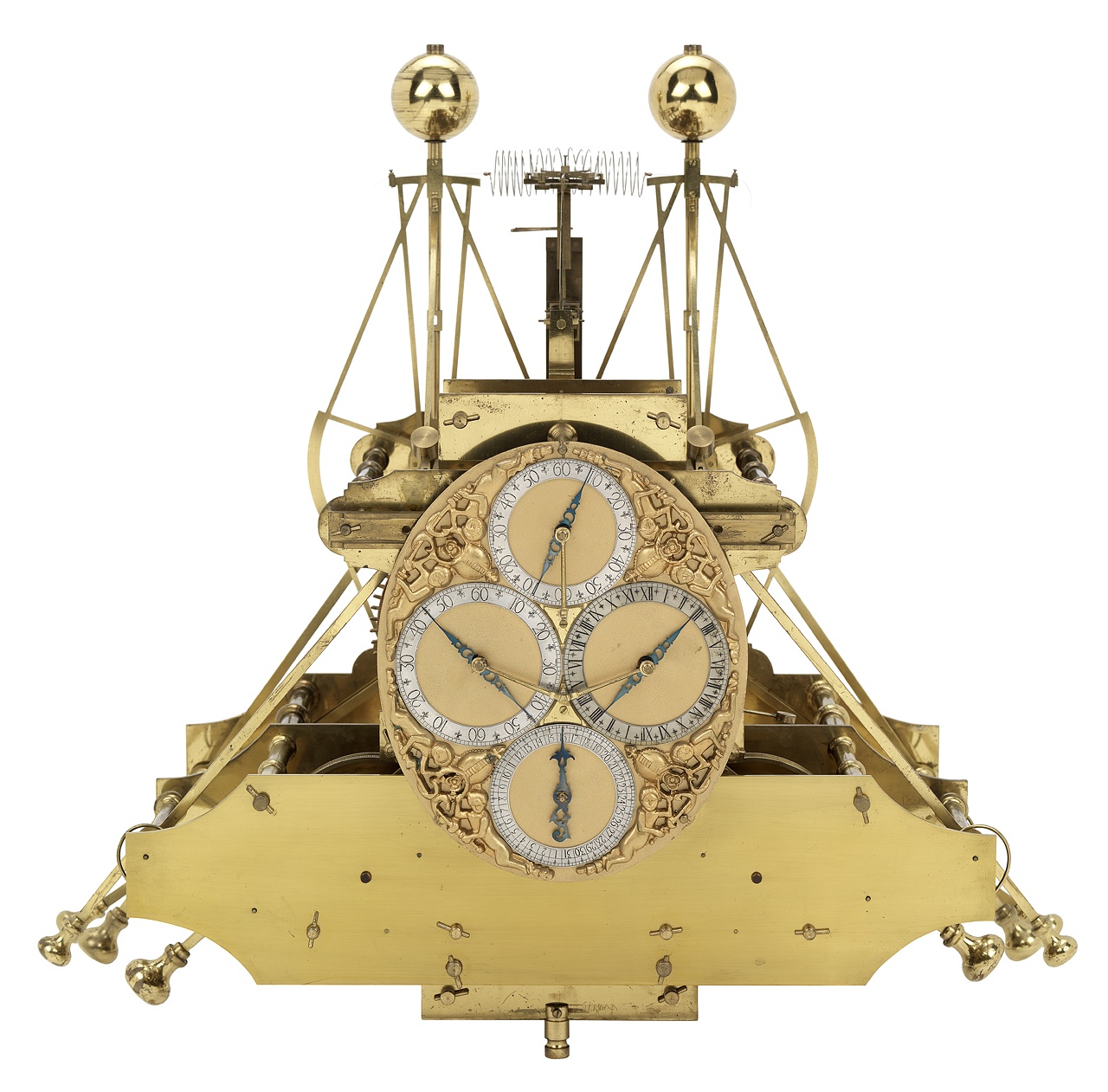

Вопрос определения долготы был таким актуальным, что был даже (Ньютоном) обещан долготный приз тому, кто сконструирует высокоточный хронометр для морских путешествий. И только на эту работу потребовалось полвека. Кстати, долготный приз в несколько этапов получил Джон Харриссон - ученик того самого мастера Грэхема, у которого Годен приобретал свой зенитный сектор. Если вам захочется повнимательнее погрузиться в эту историю, то я очень порекомендую сериал "Долгота", снятый BBC в 2000 году. Он с большой любовью к деталям рассказывает об интригах в астрономической среде.

Если же вам по вкусу приключенческие истории, то несколько лет назад вышел очередной пиратский сериал: Череп и Кости (Crossbones) про приключения Черной Бороды. Я его смотрела, когда интересовалась Карибами (моя экспедиция туда направится и мне хотелось узнать больше). Для нас примечательно следующее: завязкой сюжета для сериала служит морской хронометр, который Черная Борода выкрадывает с английского военного корабля, а потом безуспешно пытается перепродать то испанцам, то англичанам, то кому-нибудь еще. Черная Борода знает толк в хронометрах и долготах.

К маю 1735 года подготовка Экваториальной градусной экспедиции была завершена. Для нужд миссии был выделен 44-пушечный военный корабль Портофе. Интенданту порта Рошфор (оттуда должен был отплыть корабль) были даны указания снабдить научную миссию всем необходимым. Необходимое включало:

Ружья и порох, мечи, палатки, одеяла, хирургические инструменты, кухонную утварь и повара, мсье Сен-Лорана, который, как о нем говорили, провел в Перу пять или шесть лет, так что мог сойти за испанца.

Портофе отплыл из Рошфора 15 мая 1735 года и держал курс к карибскому острову Эспаньола, половиной которого владели французы, половиной - испанцы. Великое приключение начиналось.

Арктическая градусная экспедиция

А 25 мая 1735 года, через две недели, Пьер Мопертюи, глава парижских ньютонианцев, променявший плащ мушкетера на карьеру математика, читал доклад в Академии Наук. Он приводил свои новейшие соображения по поводу Фигуры Земли, а также обосновывал необходимость второй, поддерживающей экспедиции. Не на экватор, а к самому Полярному Кругу. Туда, где разница в кривизне Земли по сравнению с нулевой широтой будет наиболее выражена. Почему:

-

Две миссии на экватор и на полюс дадут более надежный результат, чем одна на экватор (бесспорно).

-

А также северная экспедиция будет дешевле.

-

Северная миссия быстрее привезет результаты. Мало ли что может произойти на той стороне мира за несколько лет. Коллегам угрожают дикие звери, неизвестные болезни, войны, кораблекрушение и самое главное - внутренние конфликты команды.

Морепа, морской министр, выделявший деньги на экваториальную экспедицию, крепко задумался. К нему уже начали поступать неприятные новости о крайней расточительности и надменности Луи Годена, который не мог найти общего языка ни с капитаном, ни с коллегами. Судьба экваториальной экспедиции была под угрозой. После недолгих размышлений он дал Мопертюи добро на Арктическую миссию. Так градусных экспедиций стало две.

Предыдущие статьи этого цикла:

Автор: Елена Журавлева