Автор: Иван Конюхов

Сейчас трудно в это поверить, но полтора столетия назад самым быстрым транспортом были поезда – их скорость в 60-100 км/ч казалась умопомрачительной. Но на заре XX века автомобили и самолёты прогрессировали, как сейчас компьютеры, и железнодорожный транспорт почти без боя отдал им рекордные достижения. Последним очагом сопротивления был скоростной полигон Цоссен – Мариенфельде в Германии.

Навстречу эпохе

Первые проекты высокоскоростных магистралей (ВСМ) стали появляться на излёте XIX века. Перед их создателями сразу встало неимоверное количество вопросов: какими должны быть пути и вагоны, какую энергию использовать, каков будет экономический эффект. Вполне серьёзными были опасения, что на скоростях свыше 100 км/ч человек попросту умрёт или сойдёт с ума. Старшее поколение зачастую и не считало гонку за призраком скорости чем-то серьёзным — в нетленке «Назад в будущее III» машинист паровоза колоритно показал именно такое отношение, но оно стремительно отживало своё.

Торопыги всё же находились, и в 1890 г. рекорд скорости паровоза достиг 144 км/ч — не 88, а все 89 миль в час! Появилась и альтернатива паровой машине — мощные, компактные и очень эффективные электродвигатели, которые, казалось, созданы для больших скоростей. По городам вовсю бегали трамваи, на путях промышленных предприятий ползали первые электровозы. Но всё это довольно медленный транспорт, а покорение сотен километров в час для электротяги было ещё более широким шагом в неизведанное, нежели для паровозов. Какой использовать тип двигателей (коллекторные, асинхронные), какой род тока (постоянный, переменный), каковы должны быть его параметры, как будет выглядеть контактная сеть (третий рельс, à la метро, «трамвайный» провод или что-то ещё), и как снимать с неё ток – ответить на эти вопросы взялось основанное в 1899 г. Исследовательское общество высокоскоростных электрических железных дорог (Studiengesellschaft für Elektrische Schnellbahnen, St.E.S.) Оно объединило ведущие электротехнические фирмы Германии: «Сименс унд Гальске» и AEG, – а также ряд крупных промышленных концернов («Крупп», «Борзиг») и банков. Организацию поддержало военное ведомство, выделившее первопроходцам испытательный полигон. Исследования носили общий характер и не предваряли какой-либо практический проект, но не было ни малейших сомнений в том, что с первыми результатами появится и он. Один из основателей Общества, профессор Алоис Ридлер объявил скоростное движение знаком нового времени:

Использование высоких скоростей – это отличительная черта не просто нашей организации <...>, но и всего технического творчества современности вообще

Пути и поезда

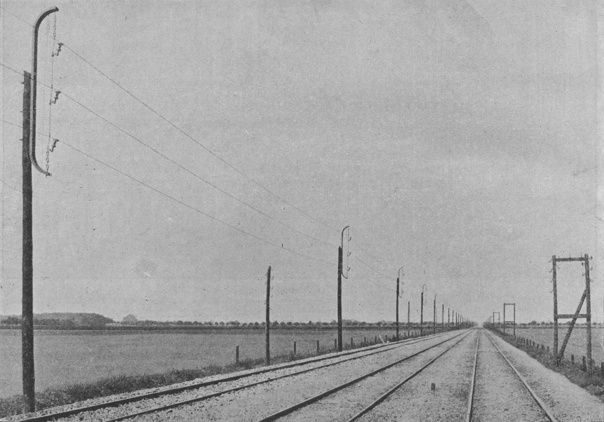

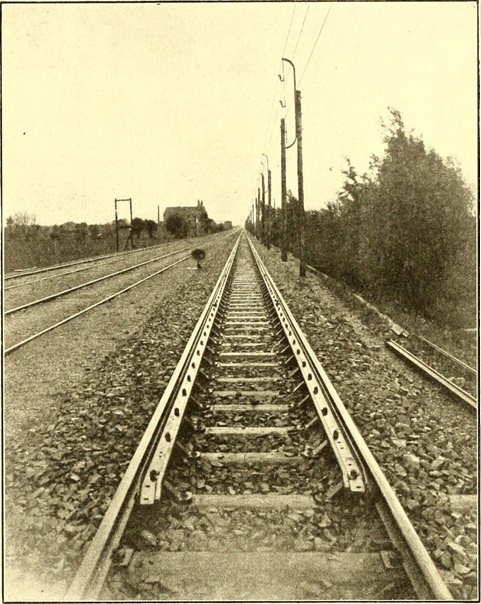

Прусская Королевская военная железная дорога (Königliche Militär-Eisenbahn, К.М.Е.) соединила Берлин с Куммерсдорфом в 1875 г.; впоследствии её продлили до Ютербога. Она предназначалась для армейских перевозок и экспериментов с военным применением железнодорожного транспорта. В дальнейшем вояки разрешили использовать её и в пригородном пассажирском движении. Обществу St.E.S. передали 23-километровый участок от станции Мариенфельде на окраине Берлина до станции Цоссен в пригороде. План и профиль пути благоприятствовал высокоскоростному движению: радиусы кривых составляли не менее километра, уклоны – не более 1:184.

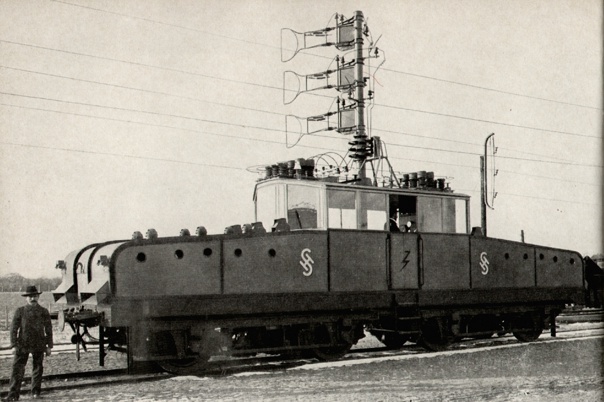

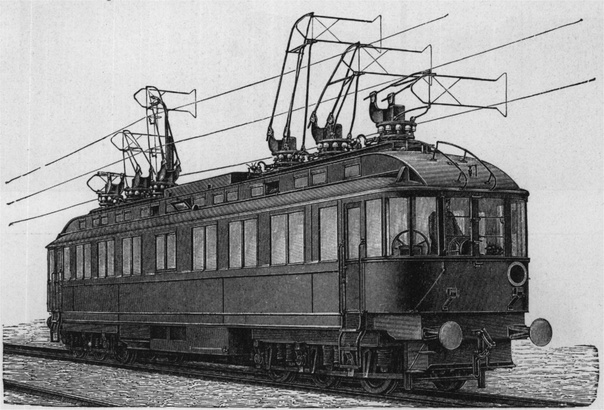

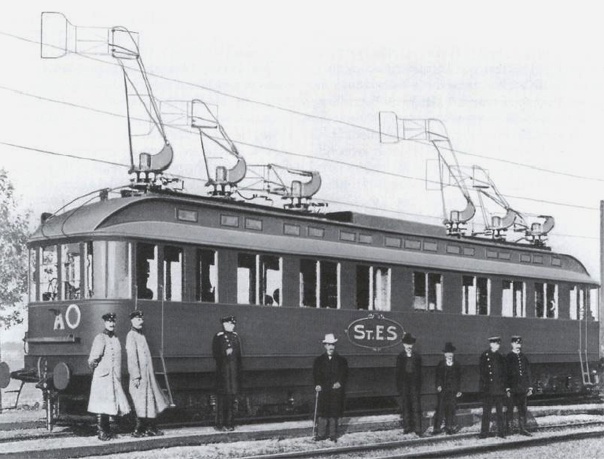

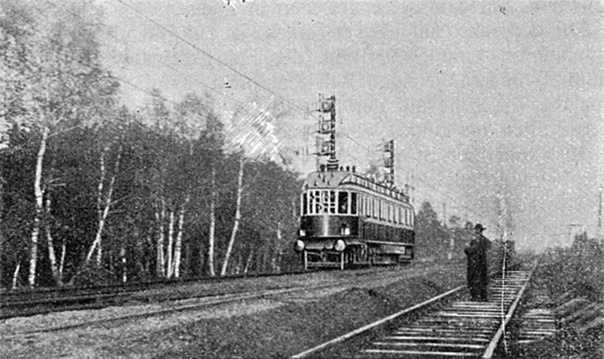

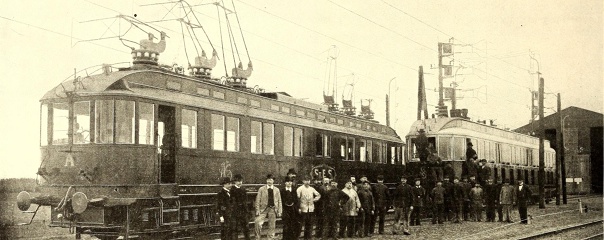

Первым подопытным стал сименсовский электровоз-«крокодил», но вся слава досталась не ему. В главных ролях выступили два моторных вагона (электромотрисы), построенных в Кёльне на заводе «Van der Zypen & Charlier». Они были похожи между собой, имея кузов овальной формы в плане с параболическими торцами, обеспечивавшими снижение аэродинамического сопротивления. Развитым фонарём и обширным остеклением они напоминали трамваи тех времён. Различались два вагона тяговым электрооборудованием: на одном оно было от «Сименса», на другом — от AEG.

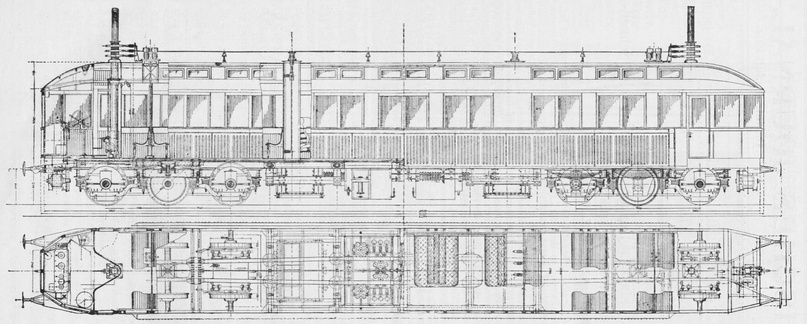

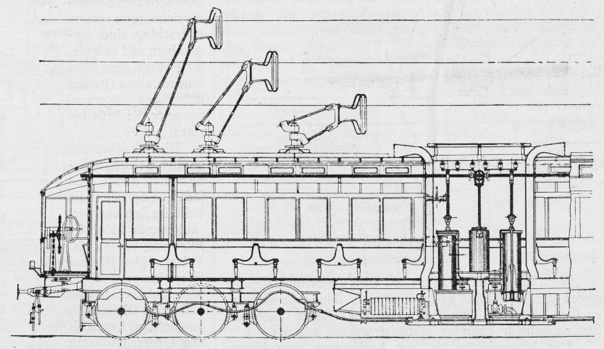

Вагон типа «S» (Siemens und Halske) проектировался под руководством профессора Вальтера Райхеля. Он имел длину 22 метра и массу 94,5 тонн, из которых 20,7 тонн приходилось на кузов, 27,3 т. на тележки, 42,5 т. на электрооборудование. Оставшиеся 4 тонны — это машинисты, техники, экспериментаторы (до 50 человек) и, разумеется, научная аппаратура: скоростемер, акселерометр, приёмники воздушного давления, ориентированные как вдоль, так и поперёк (на боковой ветер) хода, счётчики энергопотребления, вольтметры, амперметры, регистрировавшие их показания самописцы. Пассажиры и экспериментаторы размещались на деревянных лавках в трёх салонах, отделанных по III классу Прусских железных дорог. Освещение было электрическим от аккумулятора, в качестве резервного источника света имелся запас стеариновых свечей. Кузов опирался на две трёхосные тележки. Средние оси выполнили немоторными – место двигателя занимал опорно-поворотный узел (цапфа) и тормоза. Равномерного распределения нагрузки по осям добивались подбором жесткостей амортизационных пружин. Колёса были составными с бандажом диаметром 1250 мм. На каждую моторную ось приходилось по одному трёхфазному асинхронному двигателю, то есть всего на вагоне их стояло четыре. Мощность длительного режима у каждого двигателя составляла 250 л.с. (184 кВт), кратковременно на старте — до 750 л.с. (552 кВт). Управление ими осуществлялось при помощи пуско-тормозных реостатов, размещённых в плоских ящиках на боковых стенках кузова.

Вагон «А» (AEG) был похож на сименсовский, но обладал более красивыми очертаниями с гладкими бортами, поскольку реостаты, выполненные у него жидкостными, убрали внутрь. Они размещались в машинном отделении, делившем пространство кузова пополам. Два салона связывал оставленный сбоку проход. Длина вагона по торцам — 21 м, по буферам — 22,1 м.

Применение трёхфазных двигателей потребовало трёхпроводной воздушной контактной сети. Медные провода сечением 100 мм2 висели сбоку, в полутора метрах от оси пути друг над другом на высоте 5,5...7,5 метров с метровым интервалом. Держали их деревянные мачты, установленные с шагом 35 метров. Натяжение проводов регулировалось отдельно в секциях примерно километровой длины. Контактная сеть запитывалась переменным током с напряжением 10 кВ с частотой 50 Гц, получаемым на электростанции в Обершёневайде (сейчас это юго-запад Берлина), от которой в Мариенфельде протянули тринадцатикилометровую ЛЭП.

Под стать необычной контактной сети оказались и системы токосъёма – они были самой броской деталью внешнего вида вагонов и самым заметным их отличием между собой. С каждого провода ток шёл на два дуговых токоприёмника (бугеля), то есть всего их было шесть, сгруппированных по три по оконечностям кузовов. У мотрисы «Сименс унд Гальске» они устанавливались друг над другом на общей вертикальной стойке, у вагона AEG – продольным рядом на отдельных наклонных рамах. Такие конструкции уже использовались на промышленных локомотивах, а вот с самым массовым электротранспортом того времени – работавшими на постоянном токе трамваями – общего имели мало.

С высот нашего времени токоприёмники немецких машин выглядят странно и архаично, даже если абстрагироваться от того, что их на крыше стоял целый лес. Райхель (тогда совсем ещё не профессор) изобрёл «дугу» в конце 1880-х гг., она быстро распространилась по Европе, найдя широкое применение на трамваях и электровозах. Появившийся позднее более совершенный токоприёмник – пантограф – быстро вытеснил бугели с железных дорог, и сейчас они используется лишь на шахтных и промышленных узкоколейках, а также в отсталых трамвайных хозяйствах. Главный недостаток бугеля – низкое качество токосъёма на больших скоростях. Встречным потоком воздуха его отрывает от провода, он искрит, напряжение скачет. Большие скорости, в данном случае, по меркам трамвая – километров сорок в час. Немцам же предстояло покорить двести, но ничего лучше у них не было.

Поехали!

Весной 1901 года линию подготовили к испытаниям. Скорость наращивали постепенно: сначала 60 км/ч, затем 100, 120, 130... Когда вагон «S» достиг 160 км/ч, оказалось, что верхнее строение пути не выдерживает. Несущая способность стандартного рельса определяется толщиной его сечения, выраженной в массе погонного метра. Между Цоссеном и Мариенфельде лежали рельсы в 34,4 кг/м, тогда как метр стандартного рельса нынешних РЖД весит 65 кг. Катастрофы не случилось, но деформации пути на скоростях более 130 км/ч сочли опасными. Военные железнодорожники провели реконструкцию, уложив новые рельсы весом 41 кг/м 12-метровыми звеньями, каждое из которых покоилось на 18 сосновых шпалах. Старые рельсы превратили в контррельсы, уложив боком на чугунные кронштейны. В балластном слое вместо гравия использовали базальтовый щебень.

Осенью 1903 г. испытания возобновились. 28 октября, за два месяца до робкого полёта «Флайера» братьев Райт, вагон AEG разогнался до 210,2 км/ч, показав самую высокую в серии экспериментов скорость и установив абсолютный мировой рекорд. «Сименс» был чуть медленнее: он достиг 206 км/ч. Эта небольшая разница, возможно, обусловлена даже не особенностями мотрис, а тем, что при пробеге вагона «А» частота тока в контактной сети была немного выше.

На торцевые части кузовов в порядке эксперимента устанавливали клиновидные обтекатели. Эта мера оказалась весьма действенной: на скоростях порядка 200 км/ч сопротивление воздуха снижалось на 8%. Важность отработки аэродинамики для достижения высоких скоростей и экономии энергоресурсов на любых видах транспорта тогда только-только начинали понимать, и немцы одними из первых наглядно её показали.

Гоняли «трамваи» и в составе небольших поездов с прицепными багажными вагонами. Испытатели заявляли, что могут без особой опасности достигнуть 230 км/ч, но новых рекордов не последовало. Сторонникам электрической тяги пришлось даже потесниться: в 1904 году на полигон прибыла более привычная консервативным железнодорожникам техника. Впрочем, и на ней трудно было не заметить отблески зари века скоростей.

Стимпанк не сдаётся

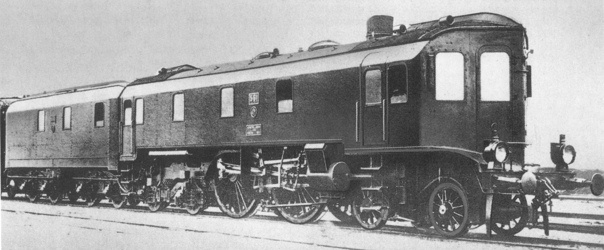

Скоростные паровозы Altona 561 и Altona 562 (тип S9 Прусских железных дорог) были построены заводом «Хеншель и сын» под руководством Густава Виттфельда. Они имели довольно необычную колёсную формулу 2-2-2: за двумя бегунковыми колёсными парами шли две ведущих оси с огромными, 2,2 метра в диаметре, колёсами, а за теми — ещё две пары поддерживающих колёс. В движение они приводились компаунд-машинами: пар сначала попадал в цилиндр высокого давления, вращавший переднюю ось, а затем дорабатывал своё в двух цилиндрах низкого давления, приводивших заднюю ось. Мощность этой связки доходила до 1400 л.с. У паровозов было по две будки: кочегар, как обычно, располагался за котлом, а машинист — перед ним, получая, таким образом, великолепный обзор. Рабочее место машиниста имело клиновидную форму — эдакое рассекающее воздух топорище. У Altona 561 котёл ещё и прикрыли фальшбортами, придав ему сходство с будущими локомотивами вагонной компоновки. Четырёхосный тендер плотно прилегал к будке кочегара, образуя «закрытый» переход. Полный вес локомотивов составлял почти 90 тонн, сцепной — 36,6 тонн, размерами они немного превосходили электровагоны, достигая в длину почти 25 метров.

Увы, паровозы возлагавшихся на них надежд не оправдали. Паровые машины оказались недостаточно сбалансированными, сами локомотивы — громоздкими и перетяжелёнными. Дорогой и футуристический Altona 561 развил между Цоссеном и Мариенфельде скорость 137 км/ч, таща за собой не ахти какой груз — три вагона общим весом 109 тонн. Для сравнения взяли классический паровоз типа S4 и прогнали его с тем же составом — он уступил «скоростному» собрату 1 (один) километр в час. Это был провал. Впрочем, прожили «неудачники» куда дольше, нежели электровагоны — до 1918 года они водили экспрессы из Ганновера. Заканчивали свою карьеру они уже в более-менее традиционном виде, с демонтированными передними кабинами. Рубеж в 200 км/ч всё же покорится силе пара, но до того пройдёт ещё тридцать с лишним лет, да и то, английской «Дикой утке» (А4 Mallard) с её 202 километрами в час догнать немецкие «трамваи» так и не удастся.

Время – назад?

Испытания электровагонов дали богатую пищу для размышлений в виде экспериментальных данных о связи параметров энергоснабжения, формы кузовов, конструкции экипажной части со скоростью и экономичностью. Устройство контактной сети и методы управления двигателями оказались сложными, так что в дальнейшем на железных дорогах использовался либо постоянный ток, либо однофазный переменный. Мощные динамические нагрузки при поездках даже лёгких одиночных вагонов вынудили модернизировать путь уже на стадии испытаний – для коммерческой эксплуатации настоящих длинных поездов его строение должно быть ещё «мощнее», то есть дороже. Но самое главное — стало очевидным, что такие скорости безопасны, даже несмотря на выявленную недостаточную эффективность тормозов. Конструктивная схожесть опытных мотрис с серийными пассажирскими вагонами того времени только добавляла заездам показательности.

В мае 1904 года на маршруте Фрайбург — Оффенбург обычный паровоз на обычных путях достиг 140 км/ч. Мысль о коммерческом использовании полученного опыта буквально витала в воздухе. Генеральный директор АЕG Эмиль Ратенау рисовал радужные перспективы успешного человека в быстром новом мире: «на скорости 200 километров [в час] бизнесмен преодолеет маршрут Берлин – Гамбург, не теряя времени. С утра он может просмотреть корреспонденцию, позавтракать в дороге; если он уехал в 10 часов утра, провести несколько часов за границей, возможно договориться с большим количеством биржевых игроков, вернуться в 4 часа дня, оставив весь вечер для переписки и другой деятельности». Не правда ли, напоминает концепцию сверхзвукового авиалайнера «Конкорд»? Хотя судьба разработки в итоге оказалась скорее как у Ту-144. Достижения немецких вагоностроителей красочно расписывались на Всемирной выставке в Сент-Луисе, завоевав там золотую медаль, но до воплощения мечты в реальность дело не дошло. «Супервагоны» явно опередили своё время, а первую ВСМ проложили лишь 60 лет спустя. В декабре 1905 года, выполнив стоявшие перед ним задачи, общество St.E.S. прекратило своё существование.

После окончания Первой Мировой войны железная дорога К.М.Е. перешла в гражданское ведение. Участок от Берлина до Цоссена в 1920 году разобрали, впоследствии по его трассе проложили городскую электричку (S-bahn). Оставшаяся часть магистрали была заброшена в середине 90-х. На одной из станций разместилась выставка старых поездов, где можно даже прокатиться на туристической дрезине.

Высокоскоростные магистрали оплели своей паутиной весь мир. На регулярных рейсах поезда могут ездить намного быстрее автотранспорта, правда, реализуют этот потенциал не всегда. А по громким достижениям «классическая» железная дорога давно не у дел. Рекорд вагона «А» лишь четверть века спустя чуть-чуть перекрыл «Рельсовый Цеппелин» — уникальная аэромотриса другого германского «сумрачного гения» Франца Крукенберга. Для электротяги же он продержался без малого пятьдесят лет. В 2007 году французский поезд системы TGV разогнался до 574 км/ч — вроде бы неплохо, только вот даже у мотоциклов и катеров достижения близки, а самый скоростной автомобиль вдвое расторопнее, самый быстрый самолёт — вшестеро. Железная дорога берёт своё отнюдь не спортивными результатами.

Автомобили преодолели 200 км/ч в 1911 г., а самолёты только в 1913 г. До того инженеры и машинисты, испытывавшие технику на полигоне Цоссен – Мариенфельде оставались самыми быстрыми людьми в мире, наряду с их именитыми спонсорами. «Самый быстрый банкир» – как звучит! Их слава оказалась недолгой: автогонщики и авиаторы, ещё даже не догнав железнодорожников, умели устраивать громкие шоу, не то что скромные полувоенные экспериментаторы. А мировая бойня, сделавшая Германию изгоем, окончательно предала забвению их имена. О былых достижениях напоминает лишь скромный памятничек у станции Берлин-Мариенфельде и установленная к столетию рекорда скорости мемориальная доска на вокзале Цоссена.

Автор: Иван Конюхов

Автор: Cat.Cat