Тема экранопланов в нашей стране занимает особое место, она окутана многочисленными мифами и легендами. Практически любой увлекающийся техникой знает экранопланы «КМ», «Лунь», «Орлёнок» и имя Ростислав Алексеев, про которого недавно даже был снят художественный телесериал «Обгоняя время». И несмотря на ряд публикаций, в том числе на Хабре, где разоблачаются основные мифы и легенды, практически каждый год, при чем не только в нашей стране, появляются новые проекты экранопланов. При этом мало кто даже из специалистов знает, что экранопланы в СССР строили не только в Нижнем Новгороде. Так в г. Керчи в филиале Зеленодольского проектно-конструкторском бюро (ЗПКБ, г. Зеленодольск – недалеко от Казани) тоже делали «Летучие корабли» - экранопланы, но с использованием другой технологии - на подводных крыльях. Эти аппараты официально получили название «корабль на подводных крыльях с аэродинамической разгрузкой» (КПК с АДР). О них и пойдёт речь.

Вторая мировая война дала мощный импульс к развитию новых технологий. Стали реализовываться самые смелые проекты: в авиации появились турбореактивные двигатели и был преодолён звуковой барьер, началась эра космических полетов. Все стремились летать как можно быстрее и выше. Аналогичного прорыва ждали и моряки: жажда скорости, быстрее дойти и нанести удар, высадить десант, найти и уничтожить подводные лодки противника и т.д. Поэтому в 50-е годы стартовало множество проектов «необычных» скоростных судов: на воздушной подушке, на подводных крыльях, а потом и экранопланов.

В связи с тем, что в СССР широко практиковалась отраслевая конкуренция, разработки кораблей на подводных крыльях и экранопланов осуществлялись одновременно несколькими конструкторскими бюро. Так помимо «ЦКБ по СПК» в Нижнем Новгороде, где работал Р. Алексеев в 50-е годы аналогичные работы стартовали в Зеленодольском проектно-конструкторском бюро (ЗПКБ).

Разработки в ЗПКБ шли в тесном сотрудничестве с Центральным аэрогидродинамическим институтом (ЦАГИ). Этой кооперации способствовало то, что руководителем ЗПКБ и заместителем начальника отделения гидродинамики ЦАГИ были два брата-близнеца Александр Викторович и Константин Викторович Кунаховичи.

Под руководством одного брата-Константина проводились теоретические и экспериментальные исследования моделей в стенах ЦАГИ, а под руководством другого-Александра это всё реализовывалось в железе (а также в алюминии, и титане). Они решили взяться за амбициозную задачу – достичь скорость в 100 узлов (180 км/ч). И здесь первоочередной задачей стало преодоление проблем, вызываемых кавитацией. Дело в том, что у обычных подводных крыльев из-за явления кавитации на скоростях выше 100 км/ч существенно снижается их эффективность (падает подъёмная сила и увеличивается сопротивление) и ко всему прочему происходит кавитационная эрозия поверхности. Одним из решений стало применение подводных крыльев с суперкавитирующим профилем. Для таких крыльев нет кавитационных ограничений и даже скорость в 100 узлов не является пределом. В 50-е годы как раз начались активные исследования суперкавитации. Именно в ЦАГИ в те годы под руководством академика Г.В. Логвиновича была разработана теория и создан прототип, который стал основой для уникальной суперкавитирующей подводной ракеты «Шквал». А под руководством другого ученого – профессора Л.А. Эпштейна были разработаны суперкавитирующие подводные крылья. Ещё одной проблемой достижения высоких скоростей стала кавитация на поверхности гребных винтов. Её решили побороть за счет использования воздушно-реактивных двигателей. В итоге родился проект экспериментального корабля на суперкавитирующих подводных крыльях М1121 «Смерч» со скоростью 100 узлов. Он должен был стать прототипом будущего малого противолодочного корабля.

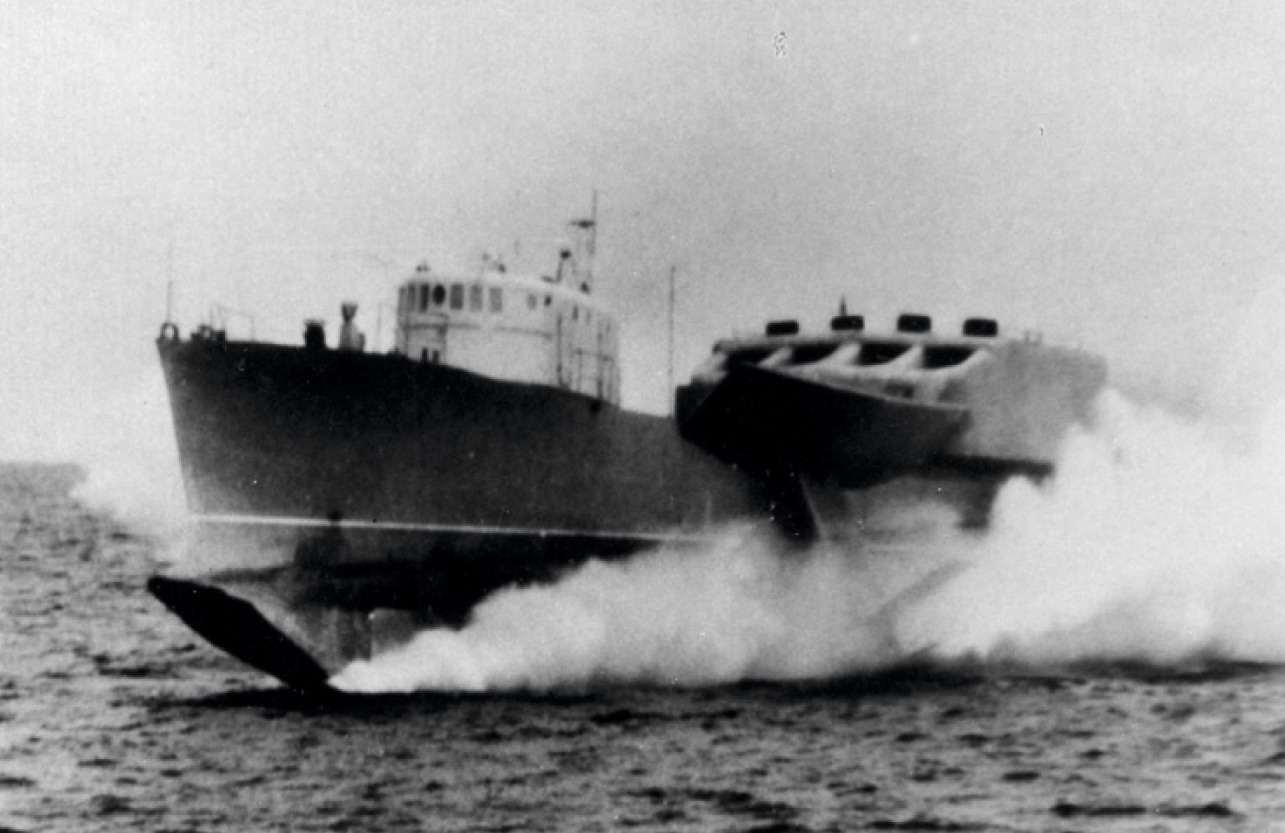

«Смерч» был создан на базе малого противолодочного корабля проекта 201. Тягу создавали 4 авиационных турбореактивных двигателя, установленных в кормовой части. Строился корабль в филиале ЗПКБ в г. Керчи. Там же проходили его испытания. Руководил проектом, постройкой и испытаниями начальник филиала Виктор Григорьевич Кравец. Он же был руководителем и всех остальных проектов, о которых пойдёт речь дальше.

Вообще выбор проекта 201 в качестве основы нельзя назвать удачным, поскольку этот корабль рассчитан на максимальную скорость 26 узлов и имеет острые без излома, т.е. без скулы, обводы носовой части, что существенно затрудняет выход на глиссирование и впоследствии на подводные крылья. Но причина такого выбора объективна и объяснима: проект 201 был разработан в ЗПКБ, поэтому разработчики «Смерча» брали то, что хорошо знали, что было в наличии, чтобы быстро получить результат.

Также нельзя назвать удачной исходную гидродинамическую схему размещения подводных крыльев. Вообще на практике применяют четыре основные схемы. Первая, наиболее используемая: наличие носового и кормового крыльев с распределением на них нагрузки примерно в соотношении 60% и 40% соответственно. Данная схема считается наиболее удачной, т.к. обеспечивает большую устойчивость. Есть схема аналогичная самолетной «утке», когда в носу стоит небольшое крыло, а основное установлено чуть дальше центра масс и несёт 80-90% нагрузки. Также применяется «самолётная схема», когда впереди центра масс стоит большое крыло, а в кормовой части гораздо меньшее. Последние две обладают большим гидродинамическим качеством, но имеются проблемы с устойчивостью. Бывает и четвертая схема, когда установлены три ряда крыльев. Так вот в исходном проекте «Смерча» было решено применить что-то на подобие четвёртой схемы, но вместо носового подводного крыла была установлена гидролыжа - фактически узкая пластина под довольно большим углом атаки. В районе центра масс были установлены V-образные суперкавитирующие подводные крылья, предложенные Эпштейном, и небольшое крыло в корме.

По замыслу, носовая гидролыжа должна была обеспечивать быстрый выход на скорость, а также снижать перегрузки при встрече с волной и стабилизировать движение. В итоге оказалось всё совсем наоборот. Во-первых, гидролыжа по своей природе имеет низкое гидродинамическое качество, т.е. создает большое сопротивление. Во-вторых, за ней образовывался кильватерный след, который существенно менял характер обтекания основного и кормового крыльев. Первые испытания показали, что даже при небольшом волнении корабль сильно и неконтролируемо раскачивался. Ещё одной проблемой оказалось курсовое управление. Дело в том, что изначально на корабле оставили штатные рули, но оказалось, что на больших скоростях они полностью переставали работать из-за всё той же кавитации. Кроме того, не хватало тяговых усилий для их перемещений.

Конечно, сегодня, по прошествии 60 лет, нам легко критиковать и оценивать разработки первопроходцев. Но тогда было слишком мало данных, свежие гипотезы требовали проверки практикой, всё делалось впервые, многое - путём проб и ошибок. Поэтому было бы некорректно преуменьшать значение работ тех лет, т.к. именно они легли в основу эмпирической научной базы, которой мы пользуемся сегодня. Так, экспертами того периода гидролыжа рассматривалась как одно из возможных взлётно-посадочных устройств для гидросамолётов, и, например, в проекте американского гидросамолёта-истребителя Convair F2Y Sea Dart как раз использовалась гидролыжа. Амортизированная гидролыжа в районе центра масс оказалась вполне удачным решением для увеличения мореходности экранопланов «Лунь» и «Орлёнок», но именно сочетание подводных крыльев и носовой гидролыжи оказалось неудачным.

В итоге проект корабля «Смерч» был существенно изменён. Вместо носовой гидролыжи были установлены небольшие V-образные подводные крылья, которые помогали выйти на глиссирование, а также снижали перегрузки при встрече носа с волной. Вместо обычных кормовых рулей был установлен рудерпост с относительно небольшим рулём, имеющим суперкавитирующий профиль.

Ещё одним нововведением стало использование на рудерпосте автоматически управляемого горизонтального руля, выполнявшего задачу стабилизации движения и снижения качки. Система управления по данным акселерометров, гироскопов и другим параметрам автоматически управляла положением горизонтальных рулей, обеспечивая тем самым устойчивость движения корабля. Это решение оказалось очень эффективным и помимо устойчивости она обеспечила существенное снижение колебаний и перегрузок даже при относительно большом волнении. Для начала 60-х годов это были прорывные технологии. Работе по созданию системы управления был присвоен собственный шифр «Струна». И чтобы осознать, насколько это ответственная и сложная система, следует напомнить, что спустя 60 лет из-за изначально заложенных ошибок при проектировании аналогичной системы, призванной повысить устойчивость и снизить колебания, разбились два самолёта Boeing 737-Max 8. Эти катастрофы унесли жизни более 300 человек. Про причины случившегося на Хабре было несколько (здесь и здесь) довольно подробных статей.

Все указанные изменения позволили кораблю «Смерч» достичь заветной скорости 100 узлов. Но расплатой за это стал гигантский расход топлива, что не удивительно. Во-первых, турбореактивные двигатели той поры имели низкий уровень двухконтурности и как следствие чудовищный расход топлива; во-вторых, на скоростях 150-200 км/ч даже современные двухконтурные турбореактивные двигатели имеют слишком низкий пропульсивный КПД. На таких скоростях надо использовать воздушный винт в качестве движителя. И, в-третьих, суперкавитирующий профиль крыла, конечно, снимает скоростные ограничения, но его гидродинамическое качество (отношение гидродинамической подъёмной силы к силе сопротивления) существенно ниже обычного профиля при безкавитационном обтекании, так что в итоге гидродинамическое качество «Смерча» было не более 5-6 единиц. В то время, как у кораблей на подводных крыльях, типа «Ракета», «Комета», «Метеор» гидродинамическое качество составляет 9-10 единиц, правда при гораздо меньших скоростях 50-80 км/ч.

В итоге по результатам работ военные снизили требования к проекту малого скоростного противолодочного корабля, ограничив скорость до 90 км/ч, т.е. фактически в 2 раза меньше от заветных 100 узлов. И проект «Смерч» трансформировался в проект 1141 «Сокол» с головным кораблём «Александр Кунахович» (серийные корабли имели номер проекта 1145.1) с уже традиционными подводными крыльями и гребными винтами, вращаемыми от турбовальных газотурбинных двигателей через угловую колонку вместо турбореактивных. Новые подводные крылья с отклоняемыми закрылками, система их управления, движители и угловая передача отрабатывались на том же корпусе от «Смерча». Но мечта «100 узлов» продолжала будоражить умы.

Ещё до создания крупномасштабного экспериментального корабля «Смерч» в ЗКПБ были построены самоходные масштабные модели, которые испытывались непосредственно в Зеленодольске на Волге. Их подводные крылья сильно выступали за габариты корпуса, в результате чего периодически получали повреждения. Для их защиты было решено сделать над подводными крыльями решетчатые деревянные экраны, и в какой-то момент пришла идея, что экраны надо заменить на воздушные крылья.

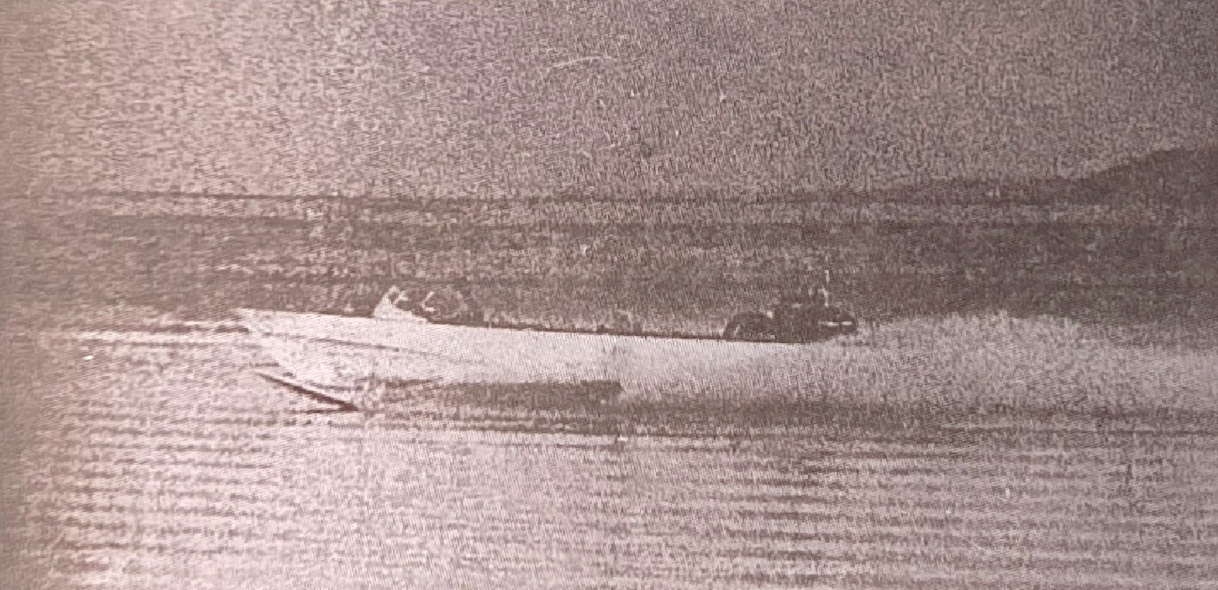

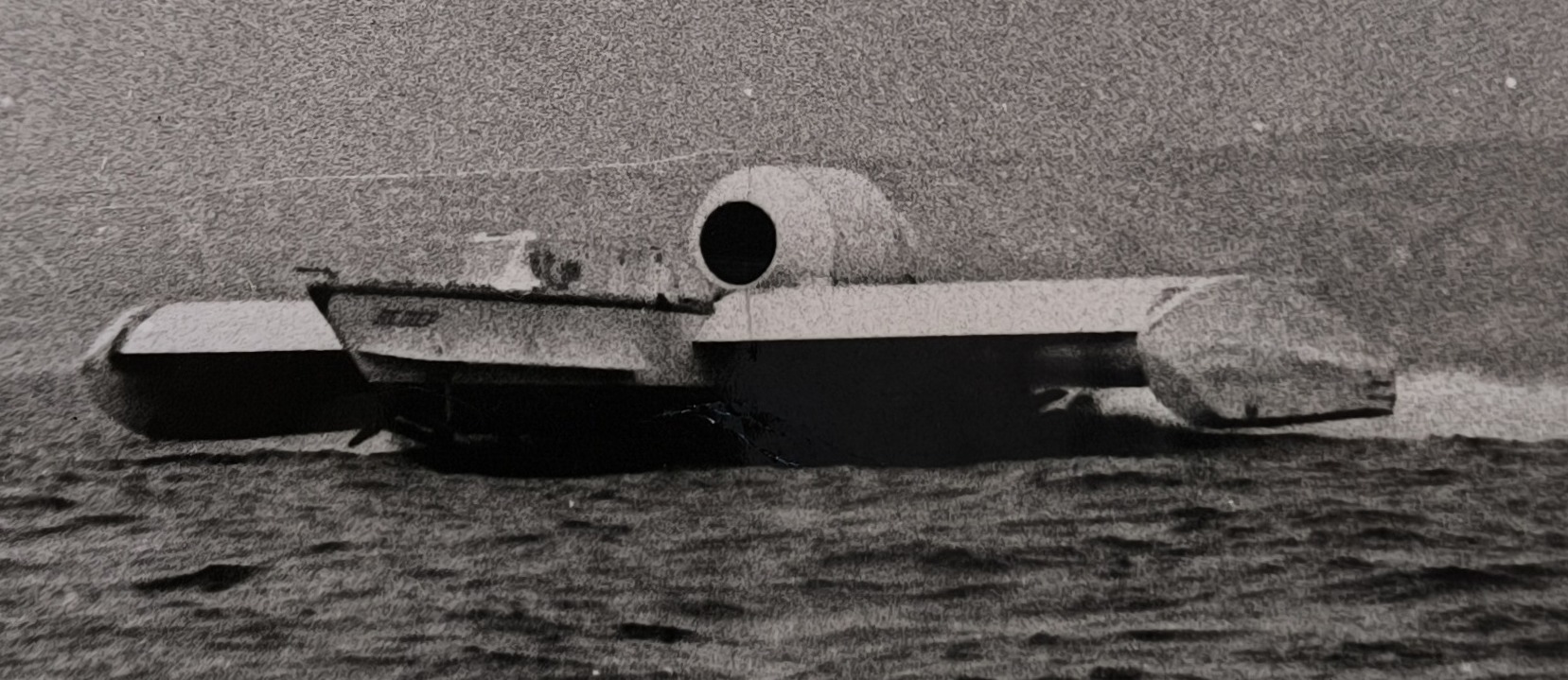

Так была предложена концепция корабля на подводных крыльях с аэродинамической разгрузкой (КПК с АДР). Сначала воздушным крылом была оборудована небольшая самоходная модель корабля «Смерч», но разработчики быстро поняли, что необходимо создавать принципиально новый аппарат. Так в середине 60-х в Керчи был построен самоходный корабль-макет «Ветер» массой 5 тонн с турбореактивным двигателем, рассчитанный на трех членов экипажа.

"Ветер" имел длинный узкий корпус с остроскулыми обводами. В носовой части были установлены небольшие подводные крылья типа обратное-V. В кормовой части - рудерпост с горизонтальными автоматически управляемыми горизонтальными рулями. В центральной части фюзеляжа были установлены консоли воздушного крыла малого удлинения с шайбами на конце. Шайбы предназначались как для снижения индуктивного сопротивления крыла малого удлинения, так и для повышения остойчивости на плаву.

Под консолями воздушного крыла в районе центра масс были установлены наклонные подводные крылья с небольшим горизонтальными участком.

Данный аппарат был рассчитан на скорость не более 120 км/ч, поэтому для подводных крыльев был выбран не суперкавитирующий профиль, а обычный - сегментный. Из нововведений - автоматически управляемые закрылки на подводных крыльях, которые работали совместно с горизонтальными рулями на рудерпосте. Такая система позволяла очень эффективно стабилизировать движение и снижать качку.

При испытаниях нового корабля конечно не обходилось и без внештатных ситуаций. Были и подлёты, и перевороты, и ныряния.

Полёт КПК с АДР осуществлялся на малой высоте относительно воды, когда во всю проявляется эффект экрана. Т.е. по своей сути «Ветер» - это все же экраноплан, хотя так его никто не называл, вероятно, желая абстрагироваться от разработок «ЦКБ по СПК».

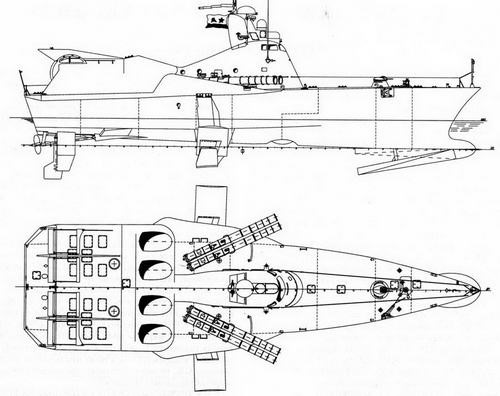

После проекта «Ветер» в керченском филиале ЗПКБ был реализован проект корабля СМ-16 массой 9,5 т, а после - проект экспериментального корабля с аэродинамической разгрузкой «Циклон». Это уже относительно большой корабль массой 50 т с крейсерской скоростью 180 км/ч, т.е. 100 узлов, рассчитанный на 18 членов экипажа. Первый полёт был совершен в 1973 году.

У «Циклона» был длинный узкий корпус с ровной палубой. Примечательно, что на палубе, как на настоящем корабле, было установлено леерное ограждение. В носовой и кормовой части расположены морские шпили и кнехты для швартовки, над палубой возвышалась ходовая рубка для экипажа. Глядя на «Циклон», так и хочется его назвать «Летучий корабль».

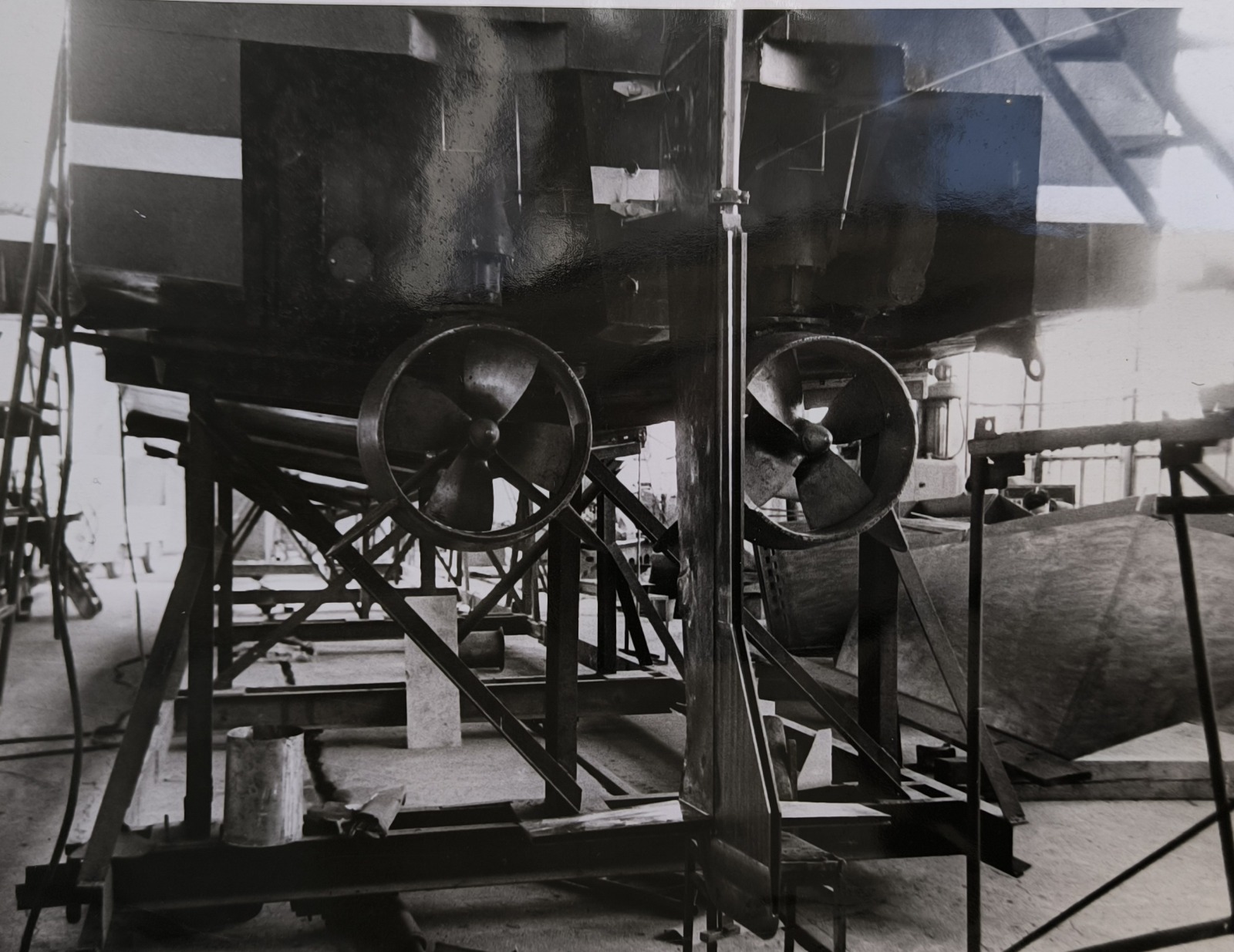

В качестве силовой установки использовались 2 турбовинтовых «оморяченных» двигателя АИ-20Д, такие же, как на амфибии Бе-12. Компоновка воздушных и подводных крыльев была такой же, как на «Ветре». В кормовой части был установлен рудерпост, там же на транце - две поворотные винто-рулевые колонки, предназначенные для движения на малых скоростях в водоизмещающем режиме. Эти колонки при взлете поднимались в горизонтальное положение для снижения сопротивления.

В отличие от «Ветра», на «Циклоне» были применены суперкавитирующие подводные крылья с автоматически управляемыми закрылками. Сейчас видится более эффективным установка гидродинамических интерцепторов на задней кромке крыла, но они будут изобретены в ЦАГИ только в конце 70-х годов.

В носовой части были размещены наклонные подводные крылья, также суперкавитирующие. Корпус Циклона был сделан в Керчи из стали. Воздушные крылья были изготовлены из алюминиевого сплава на заводе «Море» в Феодосии. Подводные крылья были сделаны из титана.

У воздушных крыльев были сделаны закрылки. Они поднимались при разбеге по воде, чтобы не получить повреждения. После взлёта закрылки опускались в штатное положение.

Как можно заметить, в отличие от экранопланов Алексеева у «Циклона» не было воздушного хвостового вертикального и горизонтального оперений, только гидродинамические на рудерпосте. Кроме этого, и что особенно важно, не было стартовых носовых двигателей, как у «Луня», «Орлёнка» и «КМ», мощность которых была в несколько раз выше маршевых. «Циклону» этого не требовалось. Преодоление «горба сопротивления» (скорость при которой у корабля сопротивление становится максимальным) и набор скорости для взлёта ему обеспечивали подводные крылья.

Дело в том, что прежде, чем летательный аппарат взлетит ему требуется набрать необходимую скорость, но прежде надо преодолеть сопротивление трения воды. Гидросамолёты набирают скорость на режиме глиссирования и на «горбе сопротивления» гидродинамическое качество не превышает 4,5-5,5 единиц при этом угол атаки составляет от 6 до 10 градусов. Экранопланы тоже имеют глиссирующие обводы, но в силу особенностей компоновки не могут выходить на углы атаки больше 3-4 градусов, что не только увеличивает гидродинамическое сопротивление (качество не больше 3 единиц), но и требует относительно высоких взлётных скоростей. Поэтому экранопланы типа «Лунь» имеют мощные стартовые двигатели, которые на взлёте нагнетают воздух под крыло и создают воздушную подушку тем самым приподнимая корпус из воды, снижая контакт с ней и вместе с этим сопротивление. Но расплата – существенный расход топлива на взлёте и лишняя масса в виде стартовых двигателей.

Взлёт «Циклона» происходил иначе: вначале корабль идёт в чисто водоизмещающем режиме, а потом начинается режим глиссирования. Примерно на скоростях 50 км/ч начинают работать подводные крылья, которые поднимают корпус из воды, существенно снижая тем самым сопротивление. На скоростях 80-90 км/ч примерно 20% массы аппарата уже несут воздушные крылья. При крейсерской скорости 180 км/ч воздушные крылья несут 95% массы, остальное приходится на подводные. В воде остаются лишь их кончики и рудерпост. При спокойной погоде выход на скорость 120-140 км/ч составлял не более 30 секунд. За счет подводных крыльев гидродинамическое качество на «горбе сопротивления» - это примерно при скоростях 80-90 км/ч превышало 7-8 единиц. В итоге для обеспечения взлёта было достаточно маршевых двигателей. И тут для сравнения надо привести самолет-амфибию Бе-12, который имеет такие же двигатели АИ-20Д, но максимальную взлётную массу только 36т против 50т у «Циклона». Т.е. подводное крыло оказалось очень эффективным устройством, обеспечивающим взлёт

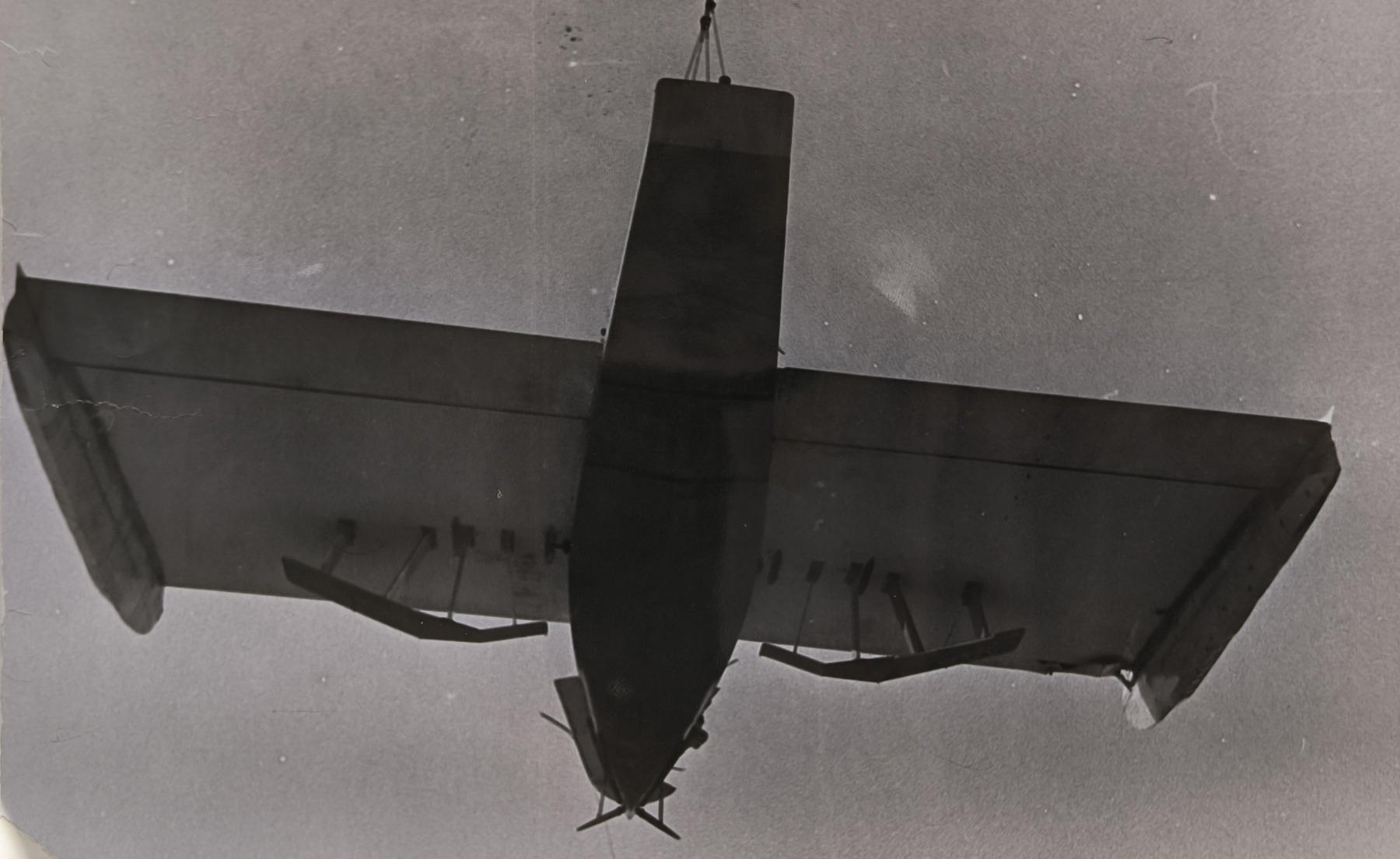

Этот же вывод был сделан в другом проекте, автором которого был профессор Л.А. Эпштейн. Под его научным руководством в конце 50-х годов подводным крылом был оснащён экспериментальный самолёт Бе-8. Такое крыло позволило кратно снизить перегрузки при взлёте самолета в условиях волнения, уменьшить горб сопротивления, повысить устойчивость. Недостатком было только увеличение взлётной дистанции, однако причиной тому было то, что самолёт имел компоновку шасси с задним колесом, а не передним. Это обусловило «самолётную» схему гидродинамической компоновки подводных крыльев. Недостатком такой схемы была невозможность выйти на большие углы атаки при взлёте, в результате чего самолету приходилось набирать большую скорость для отрыва от воды. К сожалению, военные заказчики не оценили подводные крылья, т.к. они лишали самолёт амфибийности и увеличивали воздушное сопротивление. Но на мой взгляд, использование подводных крыльев в качестве взлётно-посадочных устройств гидросамолётов – незаслуженно забытая технология. С учетом современных материалов и технологий видится вполне реальным создание складных подводных крыльев, которые, пусть и с небольшим увеличением взлётной массы, могут обеспечить существенное повышение мореходности. Это подтверждают и проект Бе‑8 на подводных крыльях, и проект «Циклон».

Автоматическое управление подводными крыльями и горизонтальными рулями на рудерпосте обеспечили хорошую мореходность. Корабль был рассчитан на взлёт и полёт при высотах волн до 2,5 м - на испытаниях он их успешно преодолевал. Здесь опять же следует провести сравнение с самолетом Бе-12, который был рассчитан на взлёт с волны высотой не более 1,5 м.

По факту «Циклон» взлетал и с 3,5 метровой волны, что было вынужденно проверено во внештатной ситуации. Дело было так: все испытания проводились в акватории Черного моря между Керчью и Феодосией. Спутниковой навигации тогда не существовало, и на скоростях 180 км/ч было легко отклониться от маршрута, тем более при плохой видимости берега. В одном из испытаний при полёте обратно из Феодосии в Керчь капитан из-за сильного ветра и ухудшения погоды ошибся с курсом, и «Циклон» ушёл в открытое море далеко от берегов Крыма. По несчастливой случайности отключился один из двигателей, перестала работать рация, а волны в том районе достигали 3,5 м и более. Дальше был вопрос, что делать. Большинство экспериментаторов настаивали на необходимости на малом ходу попытаться добраться до берега, но была высокая вероятность, что мощность маневровых двигателей слишком мала и преодолеть такое расстояние при сильном ветре корабль не сможет. В.Г. Кравец принял решение попытаться починить, запустить двигатель и взлетать. В итоге механик в бушующем море по крылу добрался до двигателей, нашел причину остановки и смог запустить двигатель. После этого была предпринята попытка взлета. В тот раз взлёт занял не 30 секунд, а больше 3-х минут, которые тянулись целую вечность. Но в итоге взлетели успешно и добрались до Керчи без проблем. По воспоминаниям очевидцев, если при плавании корабль сильно качало и люди не могли устоять на ногах, то после взлёта корабль шёл очень ровно, без ударов и качки.

Ещё одним преимуществом КПК с АДР по сравнению с классическим экранопланом стал малый радиус поворота. Поясним. Т.к. экраноплан летит на малой высоте, он не может совершить самолетный манёвр путём крена, иначе крыло коснётся воды. По этой причине у экранопланов огромное вертикальное оперение, которое создает дополнительное сопротивление и имеет большую массу. У КПК с АДР при повороте боковую нагрузку воспринимает подводное крыло. Даже при небольшом крене на нем резко возрастает подъёмная сила, которое препятствует дальнейшему его погружению и при этом оно имеет большое боковое сопротивление, а наличие автоматически управляемых закрылков ещё больше помогает эффективно осуществлять поворот.

Недостатком же концепции корабля на подводных крыльях с аэродинамической разгрузкой является относительно невысокие скорости, фактически не больше 200 км/ч. Чтобы двигаться быстрее, надо убирать из воды и рудерпост, и подводные крылья. И, конечно, общая проблема всех кораблей на подводных крыльях – сами подводные крылья, которые очень легко повредить, т.к. они выступают за габариты корпуса, а ещё их надо чистить от водорослей и наростов моллюсков.

Работы по КПК с АДР активно поддерживал тогдашний министр судостроительной промышленности Б.Е. Бутома. В фильме про Ростислава Алексеева "Обгоняя время" он представлен этаким злодеем, который всё время пытался мешать Алексееву и в итоге отстранил его от руководства "ЦКБ по СПК". Однако справедливости ради нужно отметить, что злодеем он был только в судьбе Алексеева. А вообще это был выдающийся политический деятель - именно при нём в СССР было наиактивнейшее развитие судостроения. Он лично участвовал в испытательных полетах. И скорее всего, если бы не умер в 1976 году, то тема кораблей на подводных крыльях с воздушным крылом получила бы дальнейшее продолжение.

Испытания «Циклона» продолжались до конца 70-х годов. Корабль устойчиво ходил длительное время с заветной скоростью 100 узлов - проект был признан успешным, и начались проектные работы по облику будущего полноценного боевого корабля. Рассматривались варианты водоизмещением и 500 т, и 1000 т, и более. Основное предназначение – обнаружение и уничтожение подводных лодок. Предполагалось, что после обнаружения подводной лодки противника группа из нескольких таких кораблей должна выходить в район поиска и идти широким фронтом на расстоянии 20-50 км друг от друга. Корабли должны были периодически снижать скорость до скоростей не более 15 узлов, опускать гидроакустические станции на глубину 50-100 м, корректировать курс и заново набирать скорость. После точного обнаружения подводной лодки вся группа направлялась в точку обнаружения и с помощью реактивных бомбомётов, глубинных бомб, торпед и ракето-торпед уничтожала её. Для такого способа борьбы, естественно, на первое место выходит скорость корабля, отсюда и запрос военных на 100 узлов. Плюс требованием заявлена возможность корабля совершать множество взлётов и посадок. КПК с АДР этим требованиям соответствовал.

«Циклон» успешно прошёл множество испытаний, подтвердил, что подобный аппарат обладает высокими эксплуатационными характеристиками, высокой мореходностью. Но военные так и не решились инициировать работы по созданию полноценного боевого корабля. И тут следует сказать, что в отличие от множества гражданских «Ракет», «Комет», «Метеоров», которые в огромных количествах бороздили просторы рек, озер, морей нашей страны и продолжают эксплуатироваться сегодня, обычных (без аэродинамической разгрузки) военных кораблей на подводных крыльях было создано не так много. Фактически полноценных боевых кораблей на подводных крыльях было выпущено всего 3 шутки в 80-е годы - это корабли проекта 1145.1 «Сокол», про которые уже было сказано выше. Что уж говорить про корабль с аэродинамической разгрузкой. Тем более в 1976 году умер Б.Е. Бутома, и поддерживать эту тему на высоком уровне стало некому. В начале 80-х годов «Циклон» вывели из эксплуатации, но продолжались испытания корабля-макета СМ-16 меньших размеров вплоть до конца 80-х годов.

В этой статье я ни в коем случае не пытаюсь агитировать за экранопланостроение. В целом согласен с выводами, изложенными в посте, - проблемы экранопланов в нем указаны совершенно верно, а востребованность ограничивается крайне узким кругом задач. Целью же было – рассказать о малоизвестном факте истории нашей страны, о людях, благодаря технической смелости и яркому полёту мыслей которых стала реальностью сказка о «Летучем корабле».

Автор: bosporec