Disclaimer: Эта статья написана человеком. В ходе создания статьи ни один ИИ не пострадал.

Недавно, разбирая старые вещи, я наткнулся на 3D‑очки, которые шли в придачу к телевизору Samsung, купленному в очень далеком уже 2011 году, когда трава была зеленее, Дмитрий Медведев — президентом, а iPhone — четвертым. Наткнулся и задумался: как так получилось, что мы больше не ходим на 3D фильмы в кино, да и на новых телеках нет лейбла «3D enabled»? Куда пропала технология, столь широко распиаренная, что появлялись целые телеканалы, вещавшие в режиме 3D? Что ж, давайте разбираться.

В первую очередь я решил удостовериться в том, что отсутствие 3D фильмов — это не аберрация моего восприятия. Несмотря на то, что Сиддхартха Гаутама еще 2500 лет назад рассказал, что все нами воспринимаемое (включая то самое я, которое воспринимает) есть ничто как аберрация, аберрация моего я каждый раз возражает и постоянно пытается в этом усомниться, толкая меня под руку =)

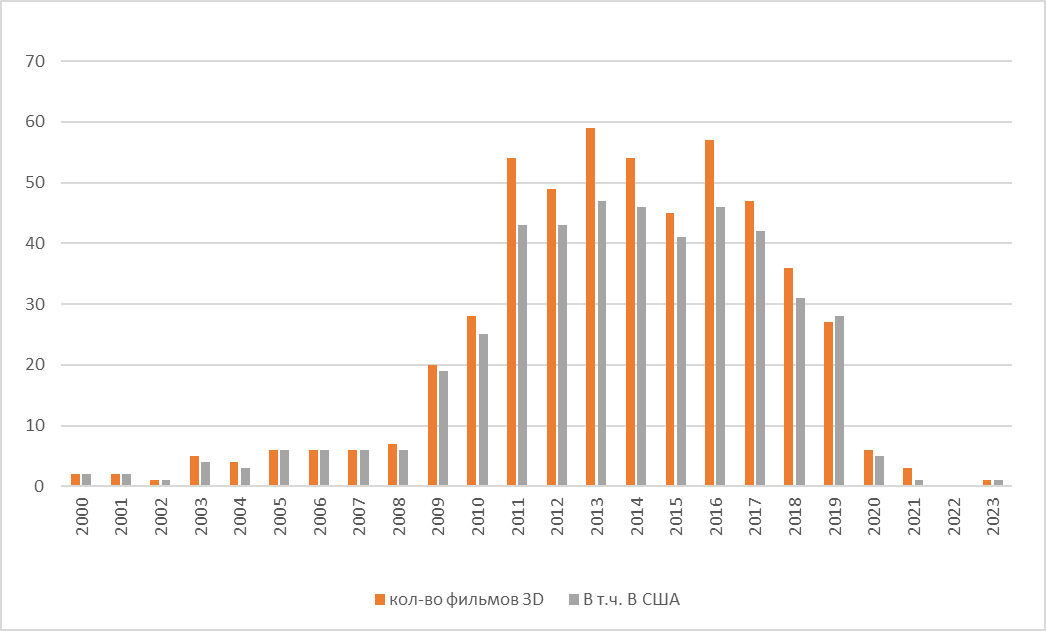

Несмотря на это, я таки нагуглил несколько ресурсов, которые могли бы дать мне конкретный ответ в цифрах, но только один из них смог удовлетворить мою страсть к знанию; правда, пришлось вручную набивать данные в табличку, на основе которой была составлена следующая диаграмма:

По ней видно, что цирк приехал, поторговал лицом билетами, а потом уехал. Что же произошло и в чем был смысл этого явления 3D народу?

Прежде всего надо заметить, что производство 3D контента падало и так до 2019 года(см.цифры), а потом его подкосил ковид. После выхода из ковида студии сконцентирировались на производстве максимального кол‑ва контента по минимальной цене, а 3D тут и боком не стоял. Дело в том, что производство 3D фильмов (в отличие от 2D) обходится дороже (по некоторым оценкам, от 10–20%, в обычном случае, и до 50%, если мы говорим про перфекционистов вроде Джеймса Кэмерона). В это входят затраты на специальные камеры (или системы из двух камер, как у Кэмерона), дополнительный персонал во время съемок и особенно на более сложный постпроцессинг.

Тут надо заметить очень важный аспект: кол‑во фильмов, реально снятых в 3D, сильно меньше кол‑ва фильмов, вышедших в прокат в 3D. В чем разница, спросите вы? А разница в том, что некоторые фильмы снимают и монтируют в 2D, а потом уже переводят в 3D (это называется 3D пост‑конвертация). Само это занятие довольно сложное и муторное; в идеале на каждом кадре надо выделить отдельные объекты и присвоить каждому из них z‑координату, т. е. создать 3D‑сцену. Однако этого мало; дело в том, что сами объекты тоже трехмерны и тогда, получается, надо каждый объект описать как трехмерный, т. е. задать z‑координату для каждой видимой точки поверхности объекта. Понятно, что никто так дотошно не делает, если не считать опять же Джеймса Кэмерона, который именно таким образом перевел в 3D свои фильмы Titanic (1997) и Terminator 2: Judgment Day (1991). Обычно ограничиваются выделением планов из кадра, размещением этих планов в пространстве заданием параллакса между ними; значимые для кадра объекты типа актеров пытаются сделать трехмерными. Собственно, на качестве 3d‑детализации каждого кадра, как бы это банально ни звучало, и основан итоговый уровень качества 3d‑конвертации. По стоимости хорошая конвертация сопоставима с затратами на саму 3D‑съемку, но как правило, студии стараются сэкономить.

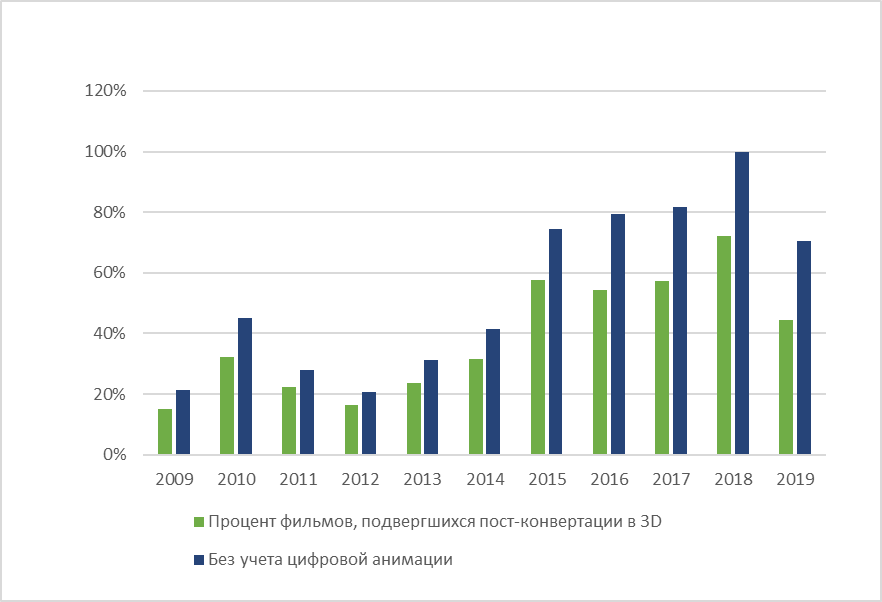

Давайте рассмотрим следующую диаграму. На ней отображено процентное соотношение фильмов, снятых в 2D, но подвергшихся 3D‑конвертации по отношению к общему кол‑ву вышедших в прокат 3D фильмов (по данным сайта the‑numbers.com) в 2010–2019 гг.

(по отношению к общему числу 3D фильмов) 2009-2019

Из этой диаграмы видно, что доля пост‑конвертированных фильмов росла с каждым годом, а это значит, что успех восприятия 3D кино в целом как отрасли кинопроизводства все больше полагался на качество постобработки, которое в некотором роде является постоянной величиной. Например, если минута качественной 3D‑постобработки для фильма класса А в 2016 году стоила 75 000 долларов, то нетрудно посчитать, что для фильма Doctor Strange (2016) игровой длительностью 110 мин стоимость пост‑конвертации составит 8,25 млн. долларов, что составляет 5% от бюджета в 165 млн. долларов. А вот для фильма Resident Evil: The Final Chapter (2016) игровой длительностью примерно 100 мин стоимость качественной пост‑конвертации составила бы 7,5млн, что при бюджете 40 млн.долларов составило бы уже почти 19%. И это мы говорим, заметьте, только про конвертацию из 2D в 3D, в то время как все прочие затраты никуда не исчезают. Ну а поскольку никто не станет тратить на это 20% бюджета фильма, то, очевидно, качество пост‑конвертации будет страдать.

То же самое, в некотором роде применимо и к затратам на съемку фильмов изначально в 3D, только там эти затраты раза в два выше. Далее можно сделать предположение, что фильмы, снятые в 3D с бюджетом менее 150млн долларов либо подвергшиеся пост‑конвертации с бюджетом менее 75 млн. долларов не смогут похвастаться качеством 3D. Конечно, из этого правила есть исключения: например, фильм Clash of the Titans (2010) с бюджетом 125 млн. долларов получил разгромные рецензии именно за качество 3D конвертации; правда, мы не знаем, сколько на нее выделили денег.

Также из приведенной выше диаграмы (темно‑зеленый столбец) видно, что если отбросить из рассмотрения цифровую анимацию, то к 2015 году доля пост‑конвертации в 3D фильмах составляла практически 80%. То есть основную часть фильмов (особенно — высокобюджетных фильмов) снимали в 2D и переводили в 3D перед выпуском на экраны, одновременно выпуская в прокат оба варианта. Таким образом, 2D вариант был основным, а 3D — дополнительным. Однако, на старте технологии (2009–2014) кол‑во выходящих 3D фильмов росло именно за счет тех фильмов, которые снимались непосредственно в 3D, а даже если выпускали в прокат оба варианта, то 3D вариант уже был основным, а 2D — дополнительным. Но если изначально снятый в 3D фильм имплицитно подразумевал хорошую, качественную 3D сцену, то фильм, подвергшийся пост‑конвертации, уже ничего такого не подразумевал, и даже бюджет, по‑хорошему, ничего не гарантировал, потому что никто не знал, какая доля этого бюджета пошла именно на конвертацию.

Резюмируя, можно предположить, что

-

Сначала снимали сразу в 3D и тратились на то, чтобы это выглядело классно. Народ увидел, что классно и пошел в кино. В итоге 3D залы с Avatar (2009) были переполнены, а 2D залы с ним же — практически пусты.

-

Увидели, что 3D продается хорошо и успокоились. Зачем надрываться, если и так смотрят?

-

Потом решили немного сэкономить. Типа зачем сразу снимать в 3D, если можно это 3D сделать потом? Ок, выпустили две версии: нормальную 2D и такую же нормальную 3D, практически ничем не отличающуюся, так как 3D делалось для галочки — ведь была еще 2D версия, если что кому не понравится. Однако билет на сеансы 3D стоил на 30–50 процентов дороже, а если качество такое же — то зачем платить больше?

-

Дальше пошел процесс отрицательной обратной связи: люди меньше ходили на 3D версии, а потому продюсеры все меньше уделяли им внимания, и эти версии становились все хуже и хуже.

-

А потом случился ковид. И цирк уехал насовсем.

Автор: stago