Ремарка: этот текст - приложение к роману “Завтра Горизонт” и к книге “Космософия”. Отсюда тут встречаются некоторые отсылки на эти книги (книги еще не вышли).

Автор: Artem Koxe

---

В этом приложении я предложу концепт проект оружия нового поколения, которое, как я считаю, придет на смену существующего.

Но обо всем по порядку. Начну с того, что уже известно. А именно – с рельсотрона.

Рельсотрон работает на силе Лоренца, которая действует на основе правила левой руки. Идея в том, что если ток протекает по руке в направлении от запястья к пальцам, то магнитная сила будет действовать в направлении большого пальца (перпендикулярно направлению протекания тока).

Но я сразу тут вмешаюсь, и скажу, что первичное (школьное) объяснение в корне не верно. Направление силы Лоренца по принципу левой руки определяется как движение тока от пальцев к запястью. Либо от запястья к пальцам по принципу правой руки. Связано это с тем, что ток течет от минуса к плюсу, а не от плюса к минусу, как учат в школе. И рассматривать движение тока от плюса к минусу не верно и вызывает множество путаницы.

Но это в контексте рельсотрона не особо важно. Главное, что интересует, это то, что если между двух рельс расположить подвижную перемычку, и подать на рельсы напряжение, где на одну подать плюс, а на вторую – минус, то перемычка будет двигаться перпендикулярно направлению протекания через нее электрического тока. То-есть перпендикулярно себе. А от того, где плюс и где минус, будет зависеть только направление силы Лоренца и, как следствие, движение перемычки.

Сила Лоренца для рельсотрона считается по формуле:

Где I – сила тока, L – длина контактной площадки снаряда (в нашем случае это сечение дуги), мю – магнитная постоянная, d – расстояние между рельсами.

Как видно, зависит она в первую очередь от силы тока в квадрате. И отсюда в первую очередь нужна сила тока, что происходил разгон.

Но это в идеальных системах. А в реальных с силой тока есть проблемка. А именно – чем она выше, чем больше падение напряжение и потери на тепло. В добавок при нагреве растет сопротивление еще больше, и падение напряжения вместе с ним. И в итоге это может привести к тому, что из-за падения напряжения система не может развить достаточный ток, что бы хоть немного этого тока дошло до снаряда. И отсюда приходится повышать напряжение.

Так как формула тока по закону ома: I=U/R

И тогда силу Лоренца для рельсотрона можно выразить как:

И повышение напряжения будет напрямую влиять на силу тока и больше энергии будет уходить в полезную работу, а меньше – в нагрев направляющих.

И отсюда нужно повышать напряжение на сколько это возможно. Но опять же в теории.

На практике все вообще не так.

Потому что если большой ток вызывает, по сути, одну единственную проблему, которая выражается в нагреве из-за сопротивления, то большое напряжение – кучу проблем.

Первая – если повысить напряжение до тысяч вольт, то это может привести к пробою (образованию разряда) между рельсами. Усугубляется это еще и тем, что этот пробой разный при разных условиях. Например, в влажном воздухе он случиться намного раньше, чем в засушливом.

В добавок чем выше напряжение, тем больше шанс утечки на землю или куда-то еще.

Так же большое напряжение создает мощное электромагнитное поле, что выражается в мощном электромагнитном импульсе, который, во-первых, вызывает потери энергии, а во-вторых, еще и вышибает всю электронику в округе. В том числе и ту, что используется для работы пушки. Не говоря уже о том, что такая электромагнитная вспышка демаскирует стрелка и выстрел.

Плюс при большом напряжении эти электромагнитные потери могут быть на сколько большими, что превысят потери от нагрева при большом токе.

В добавок высокое напряжение вызывает повышенную деградацию направляющих и снаряда из-за электроэрозии. Молния буквально “выбивает” атомы материала, из которых они состоят, и рельсы просто испаряются.

Плюс сильное электромагнитное поле приводит к тому, что рельсы притягиваются друг к дружке, что меняет зазоры, допуски и вот это вот все.

Конечно же не нужно забывать о самоиндукции, вызванной электромагнитными полями, которое, если от него не защищаться, может убить силовую электронику, что управляет выстрелом, а если защищаться – то это дополнительные компоненты и дополнительные потери на них.

В добавок высокое напряжение вызывает ионизацию окружающего воздуха с коронными разрядами, что, во-первых, приводит к потерям, а во-вторых, сияет красивым сиянием и демаскирует орудие. Особенно в глазах радиоэлектронных детекторов, обнаруживающих электромагнитное излучение.

Плюс высокое напряжение требует очень сложной и громоздкой электроники. Так как обычные транзисторы просто пробиваются при напряжении выше пары тысяч вольт.

И это, не говоря о том, что если что-то пойдет не так, и человек случайно окажется не в том месте не в то время, то он получит мощнейший удар током.

И того большое напряжение – большие проблемы. И нельзя просто взять и подать сотню тысяч вольт на рельсы.

Отсюда приходиться всегда балансировать между напряжением и током. И даже так направляющих хватает в лучшем случае на пару десятков выстрелов, а КПД рельсотрона редко превышает 20%.

Но давайте пока забьем на напряжение и ток, и представим, что у нас все работает на базе текущих концепций и технологий, и посчитаем, что получится по энергии. Причем сразу рассчитаем необходимый источник энергии, так как без источника энергии все остальное бессмысленно.

В качестве источника я предлагаю взять самый эффективный и энергоемкий на текущий момент конденсатор, а именно – ионистор.

Да, можно сказать, что ионистор проигрывает в удельной токоотдаче (токоотдаче относительно емкости) алюминиевым и танталовым конденсаторам, и танталовые быстрее разрядятся, и это будет верно. У них действительно в 1000 раз выше удельная токоотдача, чем у ионисторов (удельная токоотрадача считается в амперах на фарады. Но если мы возьмем удельную емкость ионисторов, которая в 1000 и более раз превосходит удельную емкость танталовых (считается в фарадах на грамм), то мы получим, что токоотдача на грамм у них одинаковая.

И того получится, что танталовый или алюминиевый конденсатор успеет полностью разрядится за выстрел, а ионистор нет. Но по размеру и по весу конденсаторная сборка будет одинаковая.

И единственная разница в них в том, что ионисторы максимум на 2.7 вольт бывают (ионисторы на большее напряжение – это просто последовательно подключенные ионисторы в общем корпусе), в то время как другие могут быть и на 600, на и 1200 вольт. И если нужно большое напряжение, то рациональнее выбрать другие типы конденсаторов, так как собирать пару тысяч ионисторов последовательно, это довольно дурацкая затея, особенно учитывая, что при последовательном соединении работает принцип “меньше меньшего”, что означает что качество всей сборки, ее токоотдача и ее емкость определяется самым слабым конденсатором. А когда их тысячи, шанс, что хотя бы один будет бракованный, резко увеличивается.

Но мне высокое напряжение не нужно, отсюда я беру ионисторы, так как у них выше емкость, что означает что больше энергии будет помещаться “на борту”.

Почему мне не нужно большое напряжение узнаете дальше. Но спойлер – ионистор тоже не подходит, по крайней мере стандартный, и придется изобретать особый, но об этом позже.

А пока предлагаю рассчитать количество ионисторов, нужное для выстрела снарядом, чья энергия аналогична пуле .338 калибра.

Энергия такой пули в пределах 6000 джоулей. КПД рельсотрона возьмем 20% (среднее).

Потерями пока можно пренебречь.

И тогда... внимательней будьте. Когда я взял 20% КПД, я уже учел потери, которые составляю 80%. Кто заметил, тот крутой.

Но тем не менее, кое чем мы все равно пренебрегаем. А именно тем, что ионистор не может отдать весь свой заряд за время, за которое происходит выстрел, из-за своего собственного сопротивления, которое ограничивает максимальный ток.

И тогда суммарная энергия, которая должна быть, будет F=6000/0.2=30000 Дж.

Конденсатор нет смысла разряжать в ноль, отсюда я предположу (возьму от балды), что он разряжается от 2.7 до 1.4 вольта, и в этих пределах его емкость составляет 30кДж энергии.

Энергия конденсатора считается по формуле:

Где Uв и Uн – напряжение в заряженном и разряженном состоянии. Тогда емкость будет:

Это не так и много. Например, 4 вот таких вот конденсатора, как на картинки, обеспечат нужный запас энергии для совершения одного выстрела:

![Кинетическое оружие будущего - 5 Тесты суперконденсаторов Maxwell 3000 Фарад, спустя 6 лет [4K] - YouTube](https://www.pvsm.ru/images/2025/02/06/kineticheskoe-orujie-budushego-5.jpg)

И это достаточно мощный выстрел, так как .338 калибр считается снайперским и способен пробивать легко бронированные цели.

Но это современные конденсаторы, и при условии, что КПД системы среднее 20 процентов. А так как это приложение к роману про будущее, то в будущем будут конденсаторы с высокой плотностью энергии, где внутри будут сверхпроводники, для снижения сопротивления. И отсюда и одного такого конденсатора хватит, что бы совершить выстрел аналогичный по энергии калибру .50 BMG. Больше для носимого оружия повышать энергию выстрела смысла нет, если не решить проблему отдачи.

Но только ели представить, что снаряд разгоняется в стволе до 1000 метров в секунду, и длина ствола составляет 50 см (как у типовой винтовки 338 калибра), то снаряд находится в стволе в течении 1 миллисекунды.

То есть с конденсаторами не так просто, и тупо взять ионисторы на алиэкспресс не получится. Так как подобные ионисторы отдают токи где-то в районе 5000 ампер, что конечно же достаточно для большинства задач, от запуска автомобиля, до сварки, но только при таком токе ионистор на 3000 фарад разрядится полностью за 1.4 секунды где-то (из-за своего внутреннего сопротивления).

Отсюда ионистор не подходит, и нужен конденсатор, способный разряжаться на свой рабой объем за 1 миллисекунду, а это в полторы тысячи раз быстрее, чем может разряжаться ионистор. Плюс ток у него будет не 5000 ампер, а миллионы ампер при этом. Из-за этого придется делать сборки с очень низким сопротивлением и разрабатывать свой собственный конденсатор.

Сделать его можно из тонких пластин, соединенных последовательно. При этом вся пластина будет по совместительству контактом. То-есть это как многослойный сэндвич из тонких пластин, собранных между собой просто плоскостями. Такая конструкция позволит конденсатору переваривать огромный ток, при этом будучи компактным.

При этом такие конденсаторы можно легко сделать на нужное напряжение. Больше слоев – больше напряжение. Каждая пластина сама по себе представляет из себя конденсатор + балансир, где в виде балансира может быть резистор, сделанный на этой самой пластине в виде тонкой дорожки, и этот резистор сбрасывает тепло на сам конденсатор (на пластину).

Но сейчас для исследований можно взять несколько ионисторов, и подключить параллельно. Да, это увеличит размер системы, и сделает ее стационарной, а не мобильной, но при каждом выстреле будет использоваться небольшая часть их заряда. И одной зарядки хватит потенциально на 300-500 и более выстрелов. Это актуально для скорострельных систем, вроде пулеметов.

При этом размер такой системы будет не очень большой. Например, если брать конденсаторы на 700F Maxwell, то их размер Ф35, и высота 70мм. Если подключать 16S200P (16 последовательно 200 параллельно), то это 3200 конденсаторов. Но из-за параллельного подключения даже если некоторые из них бракованные, это не особо скажется на качестве сборки.

Такая сборка займет объем 0.3 кубических метра (это как средняя стиральная машина или газовая плита). Это, конечно, не мало. Но и не так, что бы много, если ставить такое на какую-то технику. К тому же меньше объема будут занимать снаряды, так как у них не будет гильз.

Но это если мы говорим о реальном оружии. Для игрушки хватит и одной параллели, при которой энергия снаряда будет 28-32 джоуля. Это как хороший пневмат. И по банкам стрелять можно будет в свое удовольствие из рельсотрона.

Так же уже сейчас разрабатываются графеновые конденсаторы, которые имеют удельную емкость 200-300 ватт на килограмм, что сопоставимо с литиевыми батареями. И некоторые экспериментальные данные говорят, что эти конденсаторы способны разряжаться за 1-10 миллисекунд на полную емкость, работая в импульсном режиме, выдавая заряд порциями в течении микросекунд. А это означает, что одного такого конденсатора типоразмера 21700 (емкость около 20вт*ч), хватит для выстрела с энергией снаряда под 5кДж. Но токи будут в таком случае под миллион ампер, и мне пока слабо верится, что эти конденсаторы могут отдавать такие токи даже в импульсном режиме.

Плюс работа в импульсном режиме требует системы управления с силовыми ключами, а это сильно усложняет конструкцию и систему управления.

---

При этом я думаю, что винтовки будущего будут обладать не большим калибром, а большей энергией за счет более высокой скорости снаряда.

В добавок снаряд не будет закручиваться, а будет с оперением, и на него не будет действовать сила Кориолиса. Что повысит точность на дальних дистанциях.

При этом быстро движущийся легкий снаряд опаснее медленных и тяжелых, так как гидроудар от снаряда, что движется на скорости более 5000 метров в секунду (современные пули движутся где-то 800 метров в секунду), будет создавать такую ударную волну в среде, что лучше в ногу не стрелять. В добавок снаряд может быть экспансивным и “раскрываться” при попадании в цель. В общем тупорылые макаки как убивали себе подобных, так и продолжат это делать в будущем без каких-либо проблем.

А если снаряд с сердечником из карбида вольфрама, например, то он будет обладать высокой бронепробиваемостью. Так как при таких скоростях броня ведет себя как пластилин. И нужны будут новые методы защиты. Вроде многослойной брони, гасящей энергию не через сопротивление, а через ее распределение (как мягкие бронежилеты, которые постепенно замедляют пулю).

Ну а заряжать конденсаторы можно от обычной высокотоковой батареи. Которая в будущем будет обладать намного более высокой плотностью энергии. В добавок ее можно менять вместе с кассетой со снарядами.

То-есть сегодня в магазине хранятся патроны с гильзами. А в такой винтовке гильзы не нужны, и их место будет занимать батарея. Присоединил кассету со снарядами и батареей, и можно стрелять. При извлечении кассеты она крепится на костюм, где ее батарея подзаряжается, и она в это же время снабжается новыми снарядами.

Но при желании можно подключать просто кассеты с снарядами (где их сильно больше), а питание подключить по проводу на руке, например, а если это оружие экзо костюма, то на экзо костюме сразу же сделать разъем.

Сегодня батарея формата 21700 на 3.7 вольта 5000ач, позволит сделать полтора выстрела с дульной энергией в 6000 джоулей (с учетом всех потерь). В будущем емкость батарей будет выше на пару порядков как минимум. Уже сейчас есть кремний-углеродные батареи (Si-C), потенциальная удельная емкость может превысить NMC батареи в 10-12 раз (теоретически). То-есть одна SI-C батарейка формата 21700 позволит сделать 15-20 выстрелов с энергией снаряда каждого равной 338 калибру, при учете, что КПД системы будет на уровне 20%.

***

Но только это все ерунда, так как реальный рельсотрон хоть и работает, но делает это крайне плохо. И потенциала у этой технологии нет в ближайшее время. Потому что направляющих хватает на пару десятков выстрелов со значительным снижением точности при каждом последующем из-за температурной деформации и деградации. А винтовка, которая делает 20 выстрелов, а потом ей нужно сменить ствол, это не винтовка, а мусор.

И даже если предположить, что новые материалы позволят увеличить эти цифры до 100 выстрелов, это мало что изменит. Так как точность начнет сильно падать уже после 30 выстрелов. И это, не говоря уже о всех других проблемах, которые связаны с большим напряжением и большим током, что я описал.

Не говоря уже о сопротивлении атмосферы, которая за пару километров сводит на нет все преимущества большой начальной скорости снаряда. И пока не будет решена проблема сопротивления, большие рельсотроны не имеют смысла.

Но вот на маленьких масштабах, например, на масштабах персонального оружия, такого как пистолеты, скажем, это вполне себе концепция. Пистолет, у которого в магазине не 9 патронов, а 100, дальность стрельбы не 300 метров, а 900, и бронепробитие на дистанции до 200 метров такое, что он БТР на вылет прошивает — это вполне себе (отдачей пока пренебрегаем).

Так что конечно же эта концепция не сводиться к тому, что я просто посчитал емкость ионисторов для того, что бы сделать выстрел аналогичный .338 калибру. Конечно же у меня есть еще что предложить, помимо этого.

Если бы я проектировал винтовку, то в первую очередь я бы постарался исключить контакт снаряда с рельсами. Так как в месте контакта возможно искрообразование, что будет приводить и к деградации рельс. Отсюда лучше использовать дугу. Например, сделать токопроводящие направляющие, после сделать керамические проставки, и заполнить промежуток плазмой. И через эту плазму проводить ток.

Но это все полумеры. Отсюда следующее решение, которое я собираюсь предложить, это отказаться от “физических” рельс. При этом оставив направляющие. Логика крайне простая – если нечему деградировать, то ничего деградировать и не будет.

Идея такая. Берется делается трубка ствола, вокруг которой две трубки с плазмой, которые выступают в качестве рельс, так как плазма неплохо проводит электрический ток (падение напряжения в зависимости от плазмы в среднем от 1-2 до 20-30 вольт на метр).

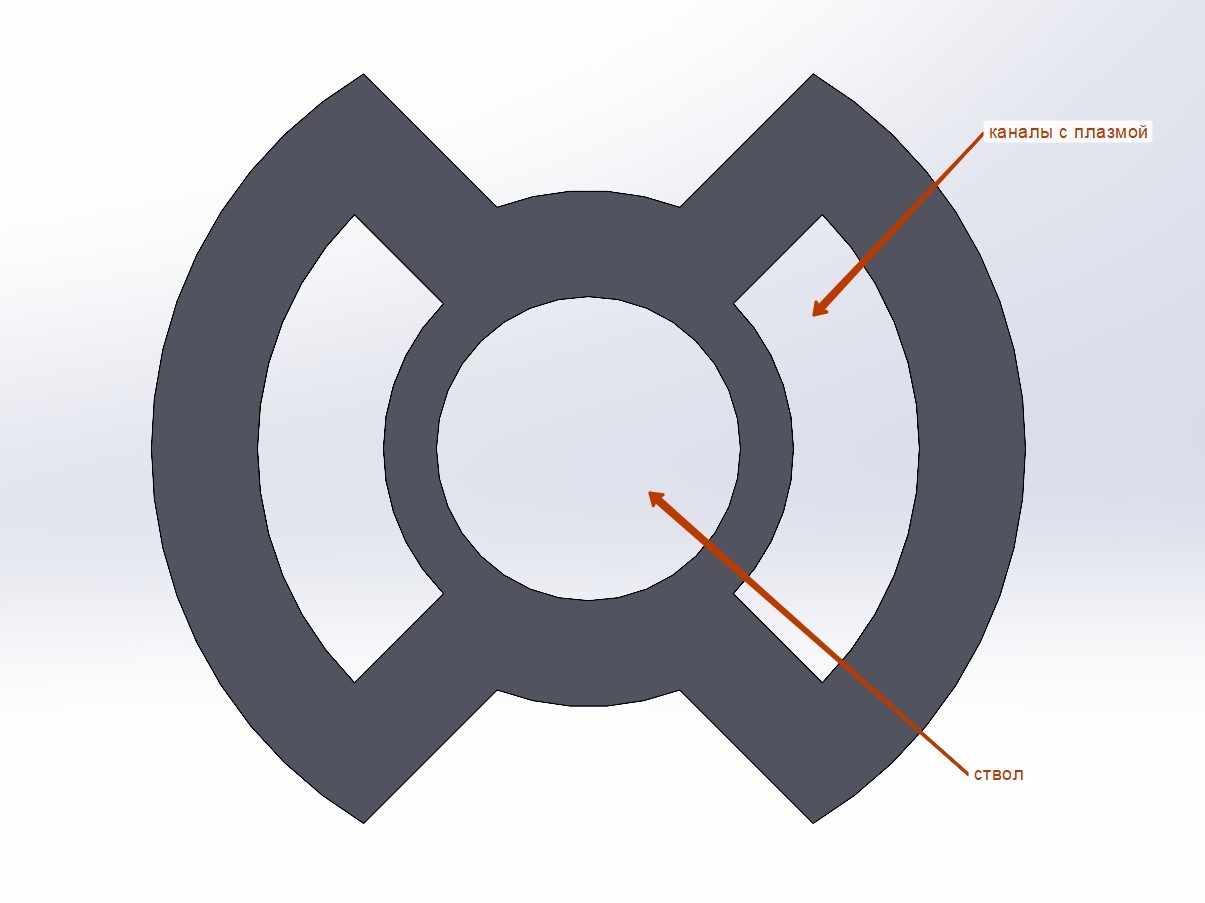

Ствол имеет такую вот форму (очень условная схема). Это одна цельная керамическая деталь. По бокам каналы с плазмой, в центре снаряд.

Плазма не деградирует от электрического разряда (у нее нет электроэрозионной деградации), и таким образом можно пропускать через плазму большой разряд в много ампер и вольт, не боясь, что она будет “изнашиваться”. Причем, когда я говорю много ампер и вольт, я имею в виду сколько угодно много ампер и вольт. Так как обычная грозовая молния – это по своей сути плазма.

Идея такая, что между плазмой и снарядом происходит электродуговой разряд, который и замыкает цепь. Сам ствол из диэлектрика, и он хоть и деградирует от проходящего через него дугового разряда, но в основном это связано с нагревом от дуги. В добавок дуга не будет надолго задерживаться в одном месте. Так как снаряд, разгоняясь, двигается по стволу, и более того, время его нахождения в стволе не будет превышать 1мс. И отсюда можно подобрать такой состав, что бы он деградировал минимально.

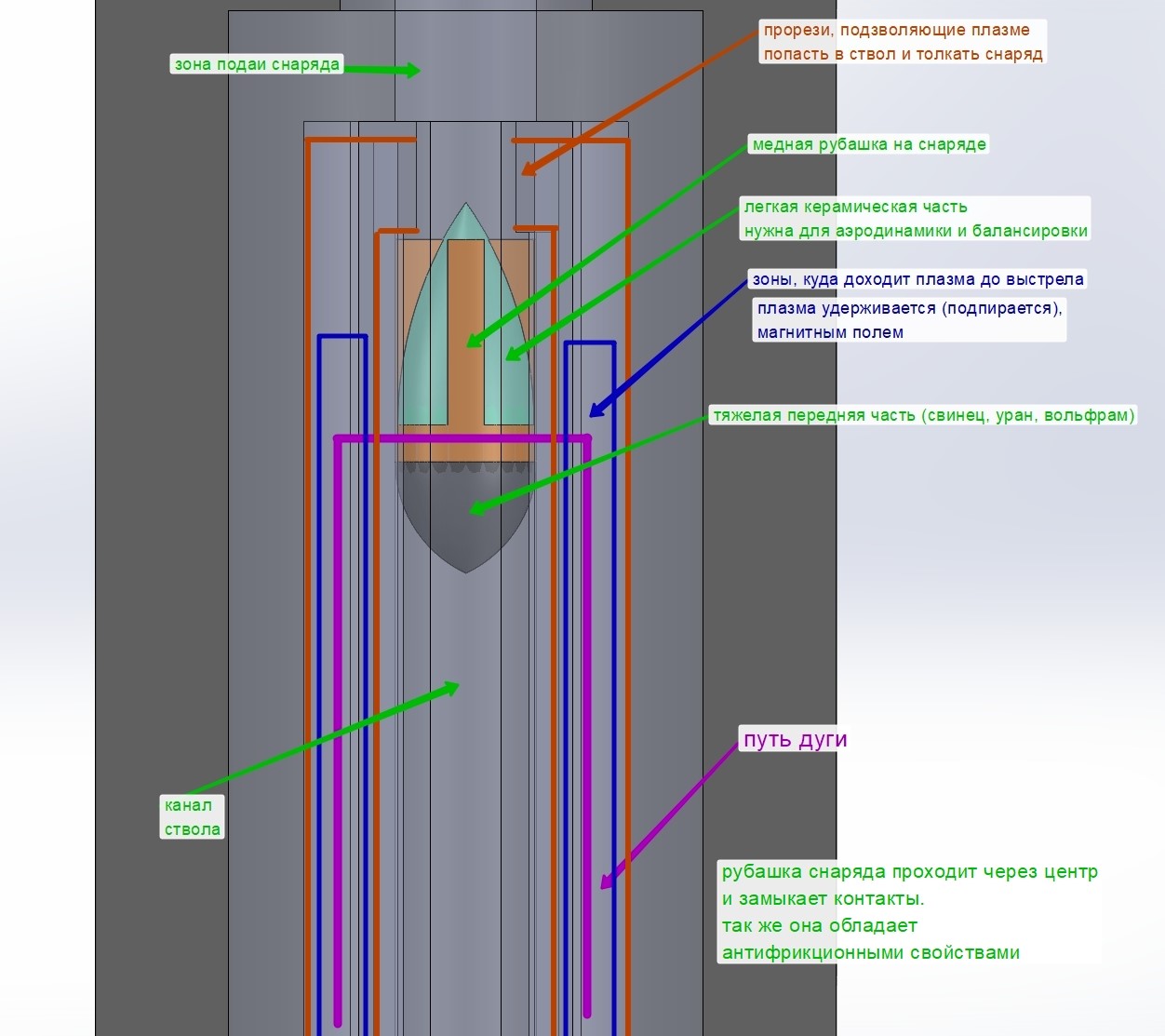

Более того, каналы плазмы имеют отверстия за снарядом. Но при этом плазмы там нет, так как иначе дуга пройдет через нее. То-есть плазма удерживается (подпирается) магнитными полями в плазменных каналах (по своей сути эти плазменные каналы ничем не отличаются от газоразрядных ламп, таких как неоновые лампы и т.д.).

На картинке снаряд в стволе, вид сверху в разрезе.

Отверстия нужны для того, что, если подать через плазму электрический ток, плазма неизбежно нагреется, из-за чего у нее увеличится давление.

Что бы давление не разорвало плазменные каналы (а оно может быть в несколько десятков тысяч бар, зависит от параметров разряда и плазмы), плазма должна куда-то деваться. И это “куда-то” – не просто куда-нибудь, а в зону за снарядом, благодаря чему давление плазмы воздействует на снаряд и разгоняет его подобно тому, как сжатый воздух разгоняет пульку в пневматической винтовке.

То-есть получается такой “плазменный поршень”, который разгоняет снаряд, и винтовка работает по комбинированной схеме, где с одной стороны на снаряд действует сила Лоренца, а с другой – давление плазмы.

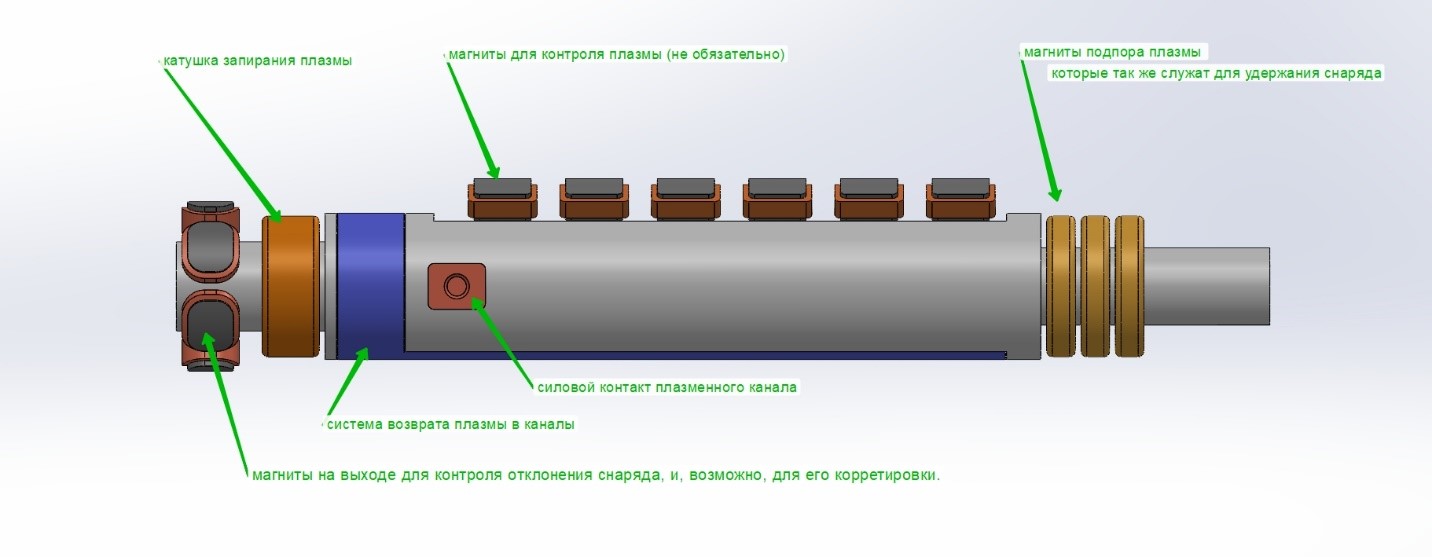

При этом в начале и в конце ствола находятся два электромагнита (катушки).

Задний (стартовый) не пускает плазму в ствол раньше времени, что бы заряд прошел не через плазму, а через снаряд. Он же удерживает снаряд на “стартовой позиции”, не давая выпасть.

Передний же магнит “ловит” плазму, что толкает снаряд и стремиться вылететь из ствола вслед за ним по инерции, после чего направляет назад в каналы.

Конечно же это не позволит полностью исключить потери плазмы. Но количество плазмы автоматически пополняется после каждого выстрела. Если плазма на основе газа (ксенон, аргон, например), то пополнять ее можно из баллончика. Если на основе других элементов (натрий, например), то получать методом испарения прямо в плазменных каналах. Потенциально нескольких граммов материала хватит на весь ресурс ствола (на несколько тысяч выстрелов).

---

Работать это будет так:

Есть три независимых и гальванически развязанных системы. Первая – которая зажигает и поддерживает плазму. Все, что она делает, это удерживает плазму. В этой системе ток проходит от электрода в передней части трубки, к электроду в задней части трубки. То-есть просто классическая плазменная лампа.

И таких ламп две. Они включаются (зажигаются) когда оружие снимается с предохранителя. Ну это в теории. На практике же это зависит от того, как быстро будет ионизироваться и “разгораться” такая лампа. Но мы же придумываем систему будущего, где технологию сделали эффективной, и плазма стабилизируется за миллисекунды.

При этом, когда “лампа” не активна, винтовка не может выстрелить никак и не при каких условиях, так как превращается в рельсотрон, у которого украли рельсы. Это дает дополнительную ступень защиты от случайных срабатываний (но снижает надежность).

Непосредственно за разгон снаряда отвечает вторая система.

Вторая система – высокотоковая, на сравнительно небольшое напряжение (от десятков до сотен вольт). В каждой лампе стоит по одному электроду в передней части, и они напрямую подключены к конденсаторам без каких-либо транзисторов или чего-то еще, что бы уменьшить сопротивление. Но при этом не смотря на то, что конденсаторы заряжены и электроды под напряжением, выстрела не произойдет, пока не случится замыкание между плазменными каналами.

Замыкание может случиться либо при помощи дуги, что проходит через снаряд, либо при помощи смешения плазмы в задней части ствола (когда задача стрелять без снаряда, просто сгустком плазмы, зачем это делать расскажу в конце).

И третья система, это высоковольтная “спусковая” система, которая создает дугу через снаряд. Она подает высоковольтный импульсный разряд в десятки киловольт, создавая тем самым дуговой канал, по которому пройдет низковольтный высокотоковый разряд.

Так как низковольтный разряд сам по себе пройти не может (не хватает напряжения преодолеть слой диэлектрика), он пойдет только когда появится дуга, то есть сработает высоковольтная система. Из-за чего нет системы управления низковольтным зарядом.

Смысл точно такой же как в сварочном аппарате, где есть блок розжига, который зажигает дугу пробоем (как HF-розжиг в сварке), а после по этой дуге уже идет нужный ток с низким напряжением.

После, когда дуга пропадает (снаряд покидает ствол и она естественным образом разрывается), конденсаторы снова начинают заряжаться автоматически без какого-либо управляющего механизма, вроде транзисторов. При этом рабочие конденсаторы подключены только ко второй системе. Две других работают напрямую от батареи.

Да, дуга может перепрыгнуть на плазму, и тогда ее придется разрывать автоматикой, из-за чего на конденсаторы нужно будет ставить транзисторы. Но я надеюсь, что она будет разрываться автоматически при покидании снарядом ствола.

Низкое напряжение на разгонной системе уменьшит электромагнитные потери, ЭМИ импульс, сильно упростит схемотехнику, и в добавок убережет от удара током. Низковольтный высокотоковый разряд не опасен для человека, потому что максимум может вызвать ожог.

При этом высоковольтный спусковой разряд – это электрошокер по своей сути, который, даже если ударит, не будет летальным, так как там высокое напряжение, но маленький ток.

Помимо этих трех будут еще вспомогательные системы, которые управляют электромагнитами, удерживающими плазму. Но это отдельные системы, которые не зависят от этих трех.

---

Да, если использовать низкое напряжение на второй системе, то много энергии уйдет в тепло. Но это не проблема для комбинированной схемы, так как увеличение тепла выражается в увеличении давления. А давление тоже используется для разгона снаряда.

Учитывая, что с уменьшением напряжения уменьшатся другие виды потерь, КПД такой системы может быть выше 60%.

При этом можно прикинуть сколько уйдет в тепло, и, как следствие, во сколько раз увеличится давление плазмы.

Допустим используется аргоновая плазма. Падение напряжения для аргона где-то 10 вольт на 50 сантиметров плазмы. Если подаваемая энергия 30кДж, и напряжение источника 80 вольт, то потери на тепло составят 30кДж*20В/80В=7.5кДж.

7.5 кДж это 25% от 30 кДж, то есть потери на тепло составят 25%. Но на самом деле это не потери на тепло, а перераспределение энергии между давлением плазмы и силой Лоренца. Непосредственно на потери в виде тепла уйдет всего несколько процентов энергии.

При этом я взял 20В в числителе, так как 50 см плазмы это только один плазменный канал (если длина ствола 50см). Соответственно два канала – 100см.

Для того, что бы выяснить давление, которое получится в итоге, возьму, что плазма удерживается при нормальном давлении (атмосферном), так как при высоком или низком давлении ее удерживать неудобно из-за того, что она в не герметичных каналах с магнитным подпором.

Температура плазмы пусть будет чуть выше комнатной (400*К).

Время, пока снаряд находится в стволе – 1 миллисекунда (0.001 секунды).

Отсюда энергия в 8кДж за 1мс высвобождается в плазму.

Объем плазмы – 18 кубических сантиметров (при такой длине ствола на основе схемы ствола, что я приложил выше).

При таких условиях 8 кДж за 1мс нагреют плазму до температуры чуть ниже полумиллиона градусов кельвина (460000 градусов), и ее давление при нагреве увеличится до 1160 бар примерно.

Такое давление в стволе у большинства типовых патронов (.338, .50), давление же в патроннике у них в 5 раз выше. Но в предлагаемой мной системе не нужно достигать такого же давления в патроннике, как у них. Так как у обычной винтовки всю работу по разгону выполняет давление, тут же давление нужно только для того, что бы помогать на старте, где оно эффективно работает, а дальше уже разгоном будет заниматься сила Лоренца.

Если же начальное давление будет не 1 бар, а, скажем, 20 бар, то в итоге можно получить то же самое давление в 1160 бар, но при меньшей температуре. То есть молекул будет больше, но их скорость меньше. Смысл в том, что если мы сообщаем 8 кДж энергии, то в итоге работа будет такой же, так как при любом варианте 8 кДж – это 8 кДж. Но можно играть параметрами, получая то, что нужно из учета прочности и термостойкости конструкции.

При этом если использовать более высокое начальное давление, как следствие, более высокую плотность плазмы, то меньше потерь будет на свечение (температурное).

Можно, конечно, повышать давление и дальше, и получить давление хоть 20000 бар, как у современных артиллерийских систем. Но чем выше давление, тем больше нагрузка на конструкцию. И для ручных систем такое давление избыточно и опасно, так как оно может разрушить винтовку. Плюс чем выше давление, тем мощнее нужен затвор. Без давления затвор не нужен вообще.

При этом, конечно, можно запереть плазму в плазменных каналах и использовать только силу Лоренца, но это не только сильно КПД (так как энергия, что переходит в тепло, будет теряться), но и так же сильно увеличит требования к прочности конструкции, ведь в плазменных каналах давление будет несколько тысяч бар. Плюс после каждого выстрела надо будет, что бы происходило остывание. Ведь температура из плазмы никуда не будет деваться, и если пропустить еще раз разряд, то она только увеличится.

Так что использование чисто силы Лоренца с закрытыми плазменными рельсами – это не лучшая идея. Ну или придется использовать магнитное удержание, что бы плазма не контактировала с стенками канала и не расплавляла их.

Но при этом можно сделать плазменные каналы, открытые в задней части, что бы плазма выходила назад, когда снаряд движется вперед, и подобрать плазму и напряжение так, чтобы минимум энергии уходило в тепло (и на другие потери).

Это, конечно, не подходит для ручного оружия, так как вылет плазмы со стороны затвора сожжет стрелка, и подобная схема уменьшит КПД системы, но это позволит создать безоткатную систему. То-есть систему, у которой вообще нет отдачи. Так как импульс снаряда, что движется вперед, будет равен импульсу плазмы, что движется назад.

В моем романе такие системы применяются в авиации, где не возникает проблем от того, что плазма вырывается назад при выстреле. Особенно эта схема актуальна для скорострельных систем, которые могут не слабо замедлять летающий аппарат или влиять на его положение.

В истребителях такие системы используются не только для пушек, но в электромагнитных катапультах для запуска управляемых ракет. Так как эффективней пульнуть ракетой, у которой уже есть высокая начальная скорость.

***

Что касается силы Лоренца, она в такой плазмо-рельсовой системе будет разгонять снаряд не так же, как в классическом рельсотроне. Связано это с тем, что снаряд в рельсотроне разгоняется за счет силы импульса. При разгоне снаряд отталкивается магнитными полями от направляющих. И как следствие направляющие двигаются назад, а снаряд вперед. Но в предлагаемой мной схеме нет жестких рельс, и снаряд будет отталкиваться от молекул плазмы, которые подвижны. И эти молекулы будут назад двигаться, а снаряд, соответственно, вперед.

И получится так, что плазма будет создавать давление в задней части плазменного канала, так как она вся будет стремиться туда. И давление там будет расти.

В передней же части давление будет снижаться, что в итоге приведет к разной температуре, плотности плазмы и ее давлению по ходу канала. Там, где давление меньше (в передней части трубки) будет выше температура (скорость молекул), так как больше энергии заряда будет переходить в нагрев, там же, где больше, будет выше плотность плазмы, но меньше температура.

Хорошо это или плохо не могу сказать. В идеале что бы плазма была равномерной. Но эти эффекты можно как-то полезно использовать.

Плюс эта неравномерность давления, возможно, позволит создать очень тонкий слой диэлектрика между плазменными каналами и каналом ствола (сделать тонкие стенки ствола).

Связано это с тем, что в передней части давление плазмы небольшое будет, а в задней, куда вся плазма устремиться при разгоне, давление будет высоким, но при этом плазма начнет попадать в канал ствола, и давление в стволе будет таким же высоким, из-за чего давление в стволе и в канале уравновесит друг друга, что приведет к снижению нагрузки на стенки ствола.

И именно по этой причине на схеме ствола в начале я нарисовал такие тонкие стенки между стволом и плазменными каналами. При этом я нарисовал толстую внешнюю стенку, так как ей предстоит выдерживать давление в тысячу бар или выше.

Но тем не менее все равно неравномерность плазмы (и как следствие ее неравномерный нагрев) порождает и проблемы. Такие как, например, разность температур.

И скорей всего из-за коэффициента температурного расширения, быстром неравномерном нагреве и охлаждении, придется делать сложный композитный материал ствола. Обычная керамика при таких условиях умрет моментально.

Но на самом деле не факт, что будет такая уж сильная неоднородность температур. Так как хоть скорость молекул в передней части и сильно выше, чем в задней, их количество меньше (из на меньшей плотности). И, следовательно, меньше молекул будут сталкиваться со стенками и передавать им свою энергию. Но тем не менее, градиент температур все-таки будет.

---

При этом заряд нужно обязательно подавать с передней части каналов, что бы он проходит через всю плазму. Потому что если подавать заряд с задней части, то может возникнуть проблема, где когда плазма поступит в канал ствола, заряд пойдет через нее, а не будет “пробивать” на снаряд, и в таком случае основную работу будет выполнять расширяющаяся плазма (давление плазмы), а не сила Лоренца. Но так как разряд будет идти по кратчайшему пути, то нагреваться будет очень небольшая часть плазмы, и ничего работать не будет вообще.

Отсюда заряд нужно подавать обязательно с передней части ствола, что бы он проходил через всю плазму, нагревал ее, а после перепрыгивал на снаряд. Потому что в таком случае кратчайший путь для прохождения заряда будет через снаряд, а не через плазму в задней части ствола.

Да, можно предположить, что заряд пойдет не по кратчайшему пути, а по пути меньшего сопротивления. Но кратчайший путь и будет путем меньшего сопротивления, так как в начале выстрела плазма в ствол не попадает из-за подпора магнитом, что создает путь меньшего сопротивления именно через дугу, которая пройдет через снаряд.

Ну а дальше, когда дуга уже натянута, путь наименьшего сопротивления будет по этой самой дуге, так как сопротивление дуги ниже, чем плазмы. Плюс путь через снаряд будет еще и короче, чем через плазму.

При этом конденсатор не будет разряжаться в ноль при каждом выстреле, так как можно сделать так, что, когда снаряд покидает канал ствола, дуга разрывается. То-есть стартовая дуга большого напряжения будет действовать не все время, пока снаряд в стволе, а только первые наносекунды, что бы проложить путь для рабочего тока (как в сверке). И когда снаряд будет покидать ствол, низковольтная дуга будет рваться, и разрядка конденсаторов будет прекращаться.

Стартовую дугу нужно создавать обязательно на меньшее время, чем снаряд находится в стволе, иначе, когда снаряд покинет ствол, дуга пойдет через плазму в стволе, и конденсаторы продолжат разряжаться через этот канал.

Хотя даже если такое произойдет, это не будет прям сильно критично.

Потенциально это может привести к деградации электродов или конденсаторов из-за длительного нагрева, или приведет к нарушению удержания плазмы, из-за чего для следующего выстрела понадобиться восстанавливать плазму. Другого разрушения скорей всего не произойдет, так как по мере нагрева плазма просто будет расширятся и вылетать из ствола, пока ее сопротивление не вырастет до того, что падение тока будет больше напряжения конденсаторов, и на этом процесс прекратиться (меньше давление плазмы – выше сопротивление).

И смотрите что получается. Сначала, в момент старта снаряда, разряд проходит через весь плазменный канал, так как снаряд в противоположной стороне от электродов. Из-за чего падение напряжения максимальное, и плазма нагревается сильнее всего, и начинает оказывать давление на снаряд, разгоняя его не так за счет силы Лоренца, как за счет давления газа (плазменного поршня).

Но по мере разгона плазма уже не так активно толкает снаряд, когда он разогнался просто потому, что не успевает его догнать. То-есть с ростом скорости снаряда эффективность плазменного поршня снижается.

Но только когда снаряд начинает двигаться по стволу, расстояние, по которому идет ток, уменьшается, в добавок в плазме на этот момент уже есть устойчивый дуговой канал, который сильно снижает сопротивление плазмы. Падение напряжения уменьшается, и все больше тока тратиться на силу Лоренца и меньше на нагрев плазмы. И дальше снаряд разгоняется за счет силы Лоренца.

Отсюда большое напряжение конденсаторов не нужно. Если максимальное падение напряжения в плазме, скажем, 10 вольт, то напряжение можно сделать, например, 40 вольт. И отсюда я сказал, что у меня система может быть низковольтной.

Но с большим током снижается эффективность работы конденсаторов. Отсюда можно повышать напряжение. Но тогда меньше энергии будет уходить в нагрев, и больше в силу Лоренца.

Но это не значит, что давление плазмы не будет работать. Просто при высоком токе оно будет работать со старта в самом начале разгона, а при более высоком напряжении чуть позже, когда снаряд начнет отталкиваться от плазмы, и толкать ее из середины ствола в заднюю часть, увеличивая тем самым ее давление в задней части.

Какой вариант лучше будет работать сказать сложно и нужно пробовать. Так же можно использовать разное напряжение на разных этапах разгона. То-есть использовать несколько наборов рабочих конденсаторов. Но это история уже не так для персонального носимого оружия, как для более мощных орудийных систем. Для артиллерии или для катапульт.

Не магия, а физика, как говориться. И никакой сложной системы управления.

---

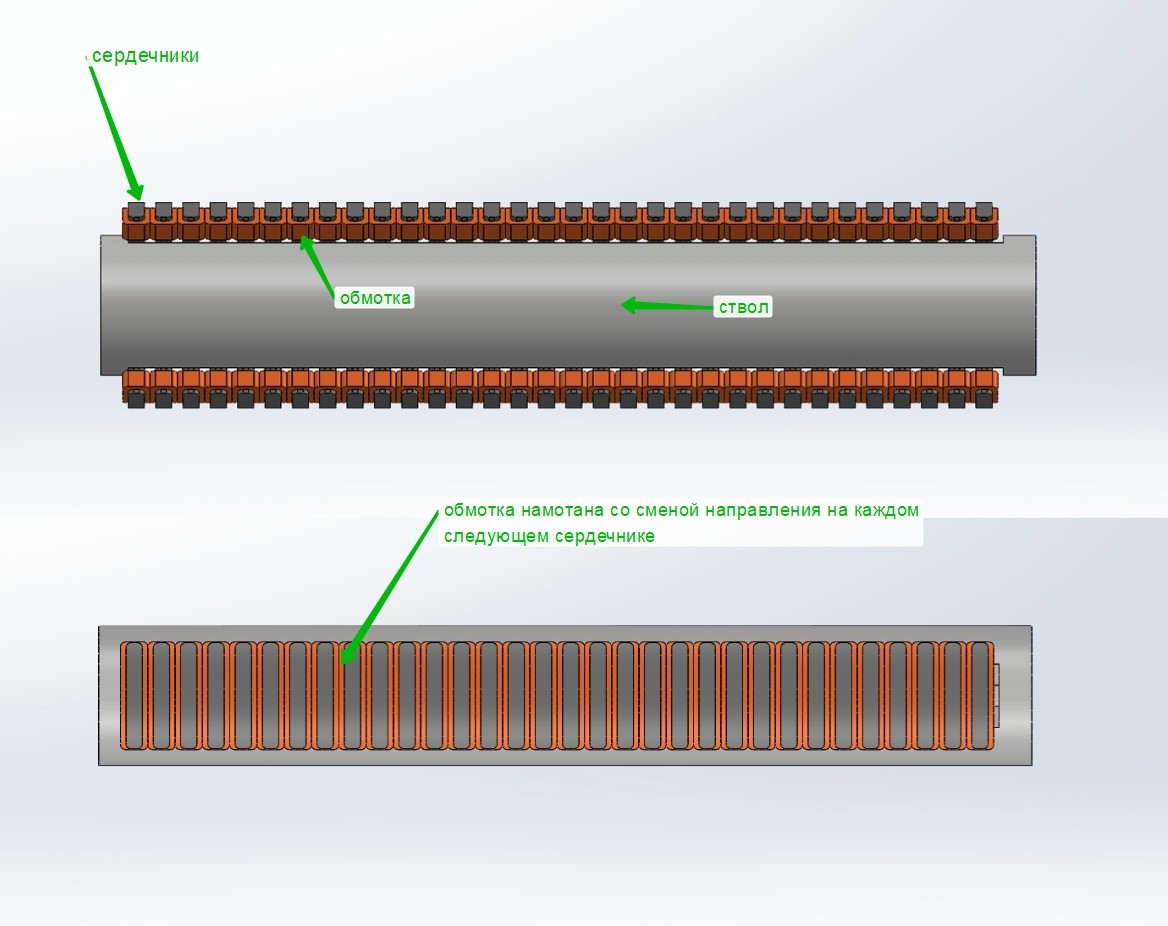

Еще, если задача использовать по большей части силу Лоренца, а не давление плазмы, то можно попробовать создать неоднородное статичное магнитное поле вдоль ствола (намотать катушку или натыкать электромагнитов). И когда частицы плазмы будут двигаться в этом поле, они будут возбуждать противо-ЭДС (наведенную ЭДС), теряя при этом энергию и замедляясь. Это позволит эффективней отталкиваться от них.

Но с таким магнитным полем могут быть проблемы, заключающиеся в том, что снаряд сделан из проводника, через который проходит ток. Отсюда такое магнитное поле может тормозить снаряд. И даже если через него не проходит ток, он может тормозиться за счет токов Фуко.

Отсюда делать статичное магнитное поле не вариант, и лучше сделать динамическое, как в КоилГанах (Пушка Гаусса), которое будет двигаться со скорость движения снаряда.

Так как плазма заряжена, такое поле будет эффективно толкать плазму, а снаряд будет отталкиваться от плазмы. И получится хитрая комбинация рельсотрона с плазменными рельсами и гауссгана. Но на сколько это будет эффективно сказать пока сложно.

Так же подобное магнитное поле поможет уменьшить тепловую нагрузку на плазменные каналы, из-за того, что частицы плазмы, хаотично движущиеся в неоднородном магнитном поле, будут замедляться. И это в свою очередь снизит потери на световое излучение. Хотя правда добавятся потери на синхротронное излучение. Но они, скорей всего, будут небольшие.

При этом особо сложной системы управления этим магнитным полем не нужно, так как его задача двигаться вслед за снарядом, что бы не тормозить его, но при этом идеальная точность переключения катушек не требуется, так как оно не разгоняет снаряд, а тормозит плазму. А ее торможение происходит за счет статической составляющей магнитного поля (когда частицы плазмы движутся неоднородном магнитном поле).

В добавок такое магнитное поле будет дополнительно стабилизировать плазму, уменьшая ее неравномерность и снижая градиент давления и градиент электрического сопротивления при выстреле.

При этом можно использовать это магнитное поле чисто для охлаждения плазмы, включая только между выстрелами. Плюс этого решения в том, что достаточно просто неоднородного статического поля (с максимально резкими градиентами), что, в свою очередь, упростит систему управления этим полем до “вкл-выкл”.

Например, это может выглядеть так:

При этом это все прижимается к стволу через теплопроводящий компаунд, и отбирает тепло не только от плазмы, но и от ствола.

Это имеет смысл, так как охлаждать плазму довольно сложно, из-за того, что это газ, а вот катушки охлаждать легко. И если система скорострельная, плазма будет нагреваться, из-за чего будут меняться ее свойства. Заменять плазму, конечно, можно, но скорей всего для замены придется делать сложную газодинамику, так как скорость ее движения по каналам в этом случае может превышать скорость звука.

Подобное же решение может служить радиатором охлаждения для ствола, а если создать магнитное поле, то будет охлаждаться и плазма, так как ее частицы будут тормозиться в магнитном поле. При этом будут нагреваться катушки, от которых легко отводить тепло. То-есть получается два в одном, и радиатор, охлаждающий ствол, и система, охлаждающая плазму.

Если система крупная, то обмотки можно сделать полыми, и по ним пропустить жидкость, если небольшая, сердечники сделать в виде ребер, которые будут охлаждаться воздухом.

И в такой системе не нужен большой ток. Более того. На самом деле что бы тормозить плазму можно вообще не подавать ток. Достаточно замкнуть концы обмотки, и движущиеся заряженные частицы плазмы будут возбуждать ЭДС в обмотках, это будет в свою очередь порождать магнитное поле, и частицы будут замедляться.

Но замыкать обмотки нужно только между выстрелами, так как снаряд, двигаясь мимо обмоток, тоже будет возбуждать в них ЭДС, и тормозиться. То-есть просто накоротко замкнуть обмотки и так и оставить нельзя.

При этом если дополнительно создавать магнитное поле, то охлаждение плазмы будет происходить намного эффективней.

Но тем не менее, я думаю, что дополнение в виде катушек и магнитов не понадобиться или будет не обязательным. Ну или во всяком случае не понадобиться на небольших системах. Для орбитальной артиллерии можно и сделать. Ну а охлаждение плазмы и рекуперация тепла в ЭДС актуально для систем, работающих в космосе.

При этом если будет применяться какая-то система охлаждения, например, система жидкостного охлаждения, то эффективней ее сделать в виде обмотки, концы которой можно замыкать или размыкать.

Что касается прямого получения ЭДС из теплового (хаотичного) движения молекул, и, как следствие, рекуперации части тепловой энергии, то в теории это возможно, но на практике таких систем еще нет.

---

И если у вас возник вопрос, зачем все эти танцы с плазмой, если можно сделать коилган, то ответ – потому что коилган имеет 1-2% КПД из-за того, что взаимодействует со снарядом через наведенное магнитное поле. Конечно, можно попробовать сделать снаряд с магнитом внутри, но это другой тип систем и отдельная тема, которая не относиться к текущей концепции.

---

При этом сечение ствола совсем не обязательно должно быть круглым. Тут нет никаких нарезов и вращения пули, из-за чего делать ствол можно хоть прямоугольным, хоть шестиугольным, хоть плоским (и стрелять дисками). Хотя, конечно, нарезы сделать можно, так как давление плазмы будет закручивать снаряд. Но только не понятно, зачем.

Причем не обязательно даже делать ствол закрытым. Можно сделать плазменные каналы в виде направляющих, и между ними будет двигаться снаряд. В этом случае, конечно, не получится использовать давление плазмы, и система будет работать исключительно на силе Лоренца, но в безоткатных системах давление и так не используется. И отсюда подобная конструкция подойдет для авиации в целях уменьшения веса.

Так же подобная схема позволит сделать ствол конусный. Раньше уже пытались сделать конусные стволы, но делали их сужающимися. Тут же можно сделать расширяющийся, что бы по мере разгона снаряда меньше контакта было со стенками ствола, так как по мере прохождения снаряда по стволу все меньше в его разгоне будет принимать роль давление плазмы и все больше сила Лоренца. А значит герметизация ствола не нужна на последней трети движения снаряда.

При этом снаряд будет удерживаться в канале ствола давлением газа (на газовом подвесе), так как часть плазмы будет неизбежно просачиваться через зазоры вокруг снаряда.

---

Саму плазму удерживать при этом не должно быть сложно. Например, в газоразрядных лампах она удерживается довольно легко, просто подачей небольшого тока. Можно сделать что бы и плазменные каналы винтовки в режиме ожидания просто “светились” внутри, расходуя немного миллиампер, что бы плазма была в стабильном состоянии. А после просто в момент выстрела подавать “молнию” в эту уже готовую плазму. То-есть конструкцию не нужно усложнять всякими сложными системами вроде магнитных полей, удерживающих плазму и так далее.

Пример – ксеноновые, натриевые, неоновые лампы. Там плазма стабильно удерживается, при этом расход энергии на удержание небольшой. Плюс эти виды плазмы безопасны. Особенно аргон и ксенон. Если попадут в окружающее пространство – ничего страшного. Это не пары ртути, как в лампах дневного света.

***

Но в таких системах нельзя не сказать о КПД и потерях. Как я уже сказал, современный рельсотрон на обычных рельсах имеет КПД около 20%. Остальное уходит в тепло и ЭМИ импульс (по большей части). Так же часть энергии уходит в светообразование, где образуется разряд пробоя. Но эти потери незначительные по сравнению с тепловыми и ЭМИ потерями.

В случае же с плазмой потери распределяются по-другому.

В плазме происходят потери на нагрев, электромагнитное излучение разных спектров (свет, ЭМИ выброс), потери на нейтральные атомы (это на те атомы, что не являются ионами) и на эмиссию вторичных электронов.

Что касается потерь на тепло, то это проблема в закрытой системе. Но в предлагаемой мной системе это не минус. Так как при резком нагреве от пробоя разряда по плазме, так же резко увеличивается давление. И так как плазма не заперта в трубке, то с увеличением давления она попадает в ствол и выполняет работу по ускорению снаряда.

Потери на нейтральные атомы (на ионизацию) уменьшаются по мере улучшения технологий удержания и создания плазмы. То-есть если в плазме все атомы являются ионами, то потерь на это не будет.

Потери на эмиссию вторичных электронов зависят от того, из чего сделаны стенки корпуса. То-есть здесь нужно подбирать такой материал, что бы эмиссия вторичных электронов была минимальной. Но эти потери незначительные, по сравнению с остальными.

ЭМИ излучение – это проблема, так как оно не только вызывает потери, но и демаскирует стрелка, человеческому глазу его не видно, но приборы, что видят радиоволны, будут видеть это как вспышку, причем яркую. В добавок оно может вырубить электронику самого стрелка. Отсюда нужно экранировать систему. Причем в идеале экранировать так, что бы ЭМИ импульс возбуждал ЭДС в экранирующем материале, и эту ЭДС можно было накапливать в конденсаторы.

И таким образом при определенных условиях потери на ЭМИ можно сократить. Но тут больше проблема не в потерях, а в демаскировке, как я уже сказал. Так как при низком напряжении ЭМИ потери будут не такими значительными, что бы сильно над этим заморачиваться.

И последнее, и самое важное – это световые потери. Так как плазма в канале – это, по сути, лампа, то на светоизлучение будет уходить довольно много потерь, вплоть до 50%, а если неправильно подобрать напряжение и тип плазмы, то и до 90%.

Часть света отобьется от стенок, и вернется в плазму, нагревая ее, но часть будет нагревать стенки. Что бы минимизировать нагрев, стенки нужно делать с минимальным коэффициентом светопоглощения (абсолютно белое тело), при этом не забывая, что они должны быть из диэлектрика. То-есть алюминиевой фольгой их покрыть не выйдет.

Но если плазмы будет немного, а энергия выстрела будет большой, то локальный нагрев в зоне прохождения разряда может быть очень большим. А чем горячее плазма, тем сильнее она светится. Причем тем в более жестком спектре будет это излучение. Вплоть до того, что светимость может уходить в сторону жесткого ультрафиолета и даже рентгена. А рентгеновское излучение уже не отразить простым покрытием. И это будет приводить к потерям и нежелательному облучению.

Что бы этого избежать, можно использовать плазму высокого давления. Но как я уже сказал, плазму высокого давления сложно удерживать в каналах из-за того, что в задней части есть отверстия.

Отсюда можно делать дополнительные загибы каналов, где будет немного плазмы (буферные зоны), что бы в момент выстрела давление не так сильно падало в передней части.

В добавок стоит выбрать такой тип плазмы, при пропускании разряда через которую, минимум энергии переходит в свет. Неон для таких целей не очень подходит, у него КПД светимости процентов 50. У ксенона где-то 40%. Но есть натриевые лампы (натриевая плазма). У них КПД светимости процентов 20.

Да, конечно лучше всего проводит ток плазма из тяжелых металлов или газов (уран, ксенон), но только она хорошо проводит ток при высоких температурах (миллионы градусов), и так же хорошо при этом светится, но при этом потери на свечение все равно в процентном соотношении меньше при больших температурах плазмы. Но для винтовки высокотемпературная плазма не вариант, а вот для артиллерии, где можно поставить удерживающие плазму магнитные поля, это уже может работать.

Отсюда для низких (комнатных) температур есть смысл использовать натриевую или калиевую плазму. А учитывая, что плазму нужно регулярно пополнять, нужен дешевый и доступный расходник, и натрий на эту роль подходит. Например, им можно покрыть электроды, что отвечают за удержание плазмы (те, что “зажигают” лампы). А по мере расхода натрия просто менять эти электроды (сделать их сменными).

Так же можно экспериментировать со смесями. Например, калий легко ионизируется, и отсюда удерживать плазму можно с меньшими токами, при этом цезий имеет максимальную проводимость. Натрий же дает стабильную плазму и тоже легко ионизируется.

При этом натриевые лампы – это давно изученная и проверенная технология, которая позволит сделать систему уже сейчас. Натриевые лампы долго время использовались как основной источник света на улице. Это эти желтые лампы, которые освещают по большей мере сами себя так как выдают очень ограниченный спектр света, который поглощается множеством поверхностей, из-за чего эти поверхности выглядят слабоосвещенными. В первой главе романа именно такая лампа светит на остановке, куда приезжают герои.

Если же система будет использоваться по большей части на принципах плазменного поршня, то для такой системы в идеале получить максимальную удельную массу плазмы, ведь чем тяжелее и плотнее рабочее тело, тем эффективней оно будет толкать снаряд, а не нагревать его. При этом желательно так же высокое удельное сопротивление плазмы, что бы максимум энергии уходило в тепло, и, как следствие, в давление.

И для этого лучше использовать тяжелую плазму. Ртуть не вариант из-за токсичности, но есть висмут, галлий, индий. Из висмута получается плотная плазма, которая не токсичная и слабо светиться. Но проблема в том, что для того, что бы висмут превратить в плазму, его нужно вскипятить, испарить лазером или дуговым разрядом.

Но это не большая проблема, так как у висмута большое сопротивление, из-за чего он быстро нагреется, расплавится, и начнет испарятся. Отсюда можно сделать керамическую ванну с вольфрамовыми электродами по краям, куда поместить висмут. И пропуская через него ток можно довести его до температуры кипения (испарения), которая составляет 1800 градусов, при этом керамика имеет еще больше сопротивление, чем висмут, из-за чего ток пойдет через висмут, а вольфрамовые стержни будут теплостойкими и выдержат температуру этого мероприятия, и при этом сами будут греться меньше из-за того, что у вольфрама ниже сопротивление. Но еще можно использовать карбид кремния и графит для контактов в висмутовой ванне. Там низкое сопротивление и высокая термостойкость.

И того при полном наборе улучшений и использования гибридной системы (сила Лоренца плюс давление плазмы для разгона снаряда) можно добиться КПД вплоть до 60%. Остальные потери будут тепловыми в основном, так как не все давление сможет выполнять полезную работу, плюс излучение будет нагревать ствол. В идеальном варианте думаю можно добиться КПД в районе 80%.

***

При этом возможно вы подумали о сверхпроводимости для направляющих, и о том, зачем вообще эти танцы с плазмой. Но проблема сверхпроводимости в том, что электроэрозия все равно останется. То-есть дуга, что будет образовываться между направляющей и снарядом, будет разрушать направляющую (сверхпроводник) ничуть не меньше, чем обычную направляющую.

Плюс сверхпроводник чувствителен к высоким токам и магнитным полям. У него есть максимальная токонесущая способность в зависимости от сечения (критическая плотность тока), и если ее превысить, то он превратиться в обычный проводник. И учитывая, что токи нужны большие (хоть и очень кратковременные), сверхпроводник не будет работать (это даже если представить, что придумают сверхпроводники высокотемпературные).

Отсюда на рельсы его ставить смысла нет из-за той же деградации, а на проводку нет смысла из-за ограничений по плотности тока. Лучше всего для таких систем будет использовать проводники в виде тонких пластин (фольги) из серебра, изолированных друг от друга, что бы минимизировать скин эффект. Серебро из-за низкого сопротивления (ниже, чем у меди). Но потенциально в будущем можно использовать графен или углеродные нанотрубки. Так как у них еще меньше сопротивление может быть. И слоистая структура из графена может в теории дать очень низкое сопротивление.

***

И в этом моменте важно написать, что это оружие - не плазмоган. Оно стреляет не сгустками плазмы, а обычными снарядами. И работает на принципах одновременно и рельсотрона, и газодинамического оружия, где в качестве рабочего тела выступает плазма, нагревающаяся и расширяющаяся от прохождения через нее разряда.

И если вам кажется эта ремарка странной, то вы просто недооцениваете влияние низкосортного кинематографа на умы обывателей.

При этом при выстреле случаются все те же эффекты, что и при привычном выстреле. Только из ствола вырывается не огонь и дым, а плазма (хотя огонь – тоже плазма).

Снаряд же, вылетая на сверхзвуокой скорости, издает звук хлыста. Хотя при скорости снаряда в несколько километров в секунду звук будет такой, что стекла повыбивает. Так же снаряд, в зависимости от скорости, может взаимодействовать с воздухом и воспламеняться или воспламенять воздух.

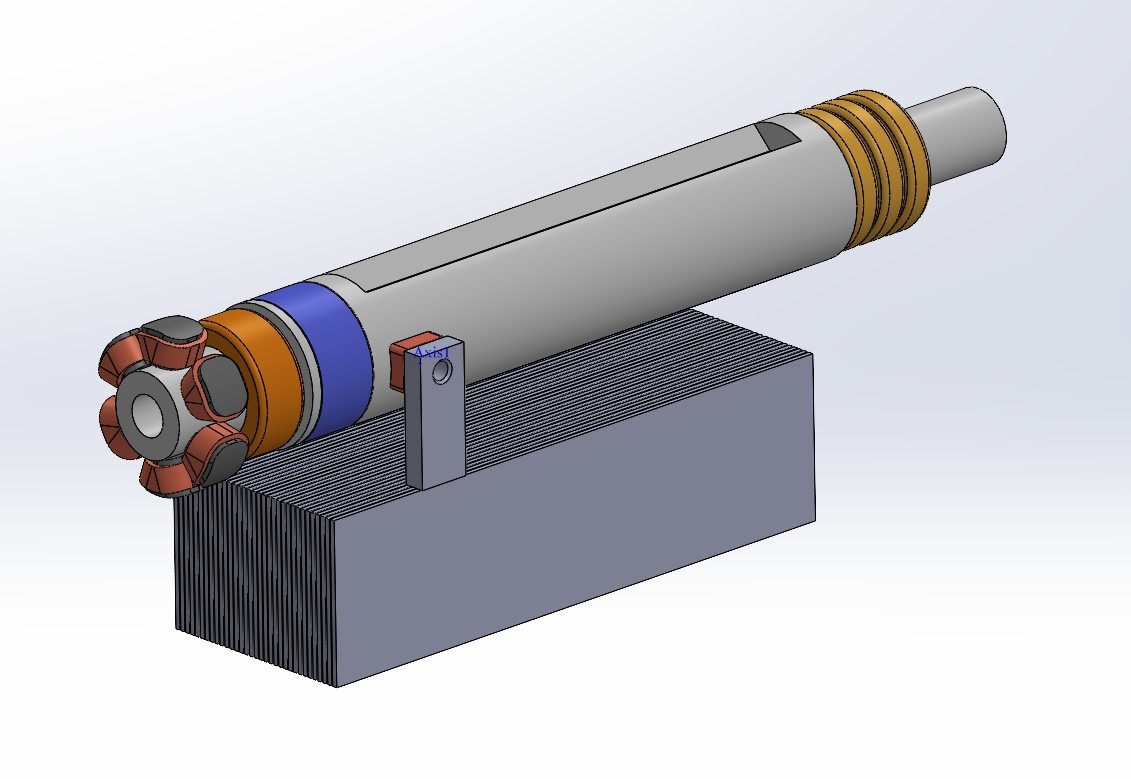

Ствол упрощенно может выглядеть вот так:

При этом, например, вот так можно присоединить рабочий многослойный конденсатор:

Конструкция винтовки при этом особого значения не играет. Ствол я изобразил укороченным, что бы не рисовать длинную палку. Но в случае с винтовкой он будет, само собой, длинней. Это пример конструкции для пистолета. Который будет выглядеть условно вот так:

Именно этот концепт арт мне понравился на фоне многих, так как здесь в передней части хорошо виден выраженный конденсатор, и в то же время имеется съемный магазин в рукояти. Только, конечно же на оружии не будет светомузыки, так как очевидно, что это выстрел в ногу маскировке.

При этом если взять графеновые конденсаторы, которые уже есть в лабораториях (емкость 200-300Вт/кг, полная разрядка за 1-10мс в импульсном режиме), и представить, что мы используем их, то эта конструкция под стволом вместит в себя энергии на пару десятков выстрелов по 1 кДж каждый, если КПД системы 20%. Для сравнения это энергия пули калибра .357 Magnum выпущенной из Desert Eagle. Привожу для примера именно этот пистолет, так как многие видели его в культовых компьютерных играх и фильмах. Да и больше нет смысла, так как отдача может повредить руку.

Кассета со снарядами само собой обязательна. И в случае с пистолетом логичнее всего ее располагать в рукояти. В добавок такой магазин будет вмещать много снарядов, так как мощность обычного (химического) боеприпаса обусловлена количеством пороха в гильзе. Из-за чего патроны крупные. Тут же пульки могут быть размера 22LR, и в один магазин их влезет сотня, если не две. Так как источник энергии – это конденсатор, а не порох в гильзе. При этом дульная энергия может быть даже больше, чем Desert Eagle на магнуме, и скорость пули может быть такой, что она будет, фактически, взрываться при контакте с целью.

Что касается винтовки, то я не нашел подходящего концепт арта, но в целом она будет выглядеть как классическая сайфайная винтовка (классическая, а не высер нейросети, из-за засилья которых я задолбался искать на пинтересте нормальный арт нормальной сайфай винтовки).

Ну это если не считать того факта, что в винтовках будущего не будет прицельных приспособлений, в которые нужно смотреть глазом. Вернее, они то будут, но в качестве запасных. Основные же будут в виде камеры, из которой будет передаваться изображение на шлем-маску. И что бы стрелять, не нужно будет высовывать голову с винтовкой. Достаточно высунуть только винтовку.

И тогда из-за того, что не нужно вешать прицельные приспособления как можно ближе к линии ствола (так как в камере можно просто настроить смещение перекрестия не по углу наклона прицельной линии, а просто смещением параллельной линии), такая конструкция позволит опустить ствол ниже, а конденсатор расположить над стволом. Что, в свою очередь, сделает отдачу более равномерной и контролируемой, так как вектор отдачи будет идти четко вдоль центра масс.

И винтовка условно может выглядеть вот так (автор изображения artstation.com/b2rocks6):

Где конденсатор вверху, а ствол внизу. Только тут не нарисовали магазин.

Конечно, можно разместить конденсатор и в прикладе, но тогда будет больше потерь из-за сопротивления проводников. Да и в любом случае куда-то нужно цеплять еще батарею, электронику, систему подачи боеприпасов, затвор, и так далее. Так что в прикладе тоже будет что разместить.

Либо вот еще варианты дизайна (автора не нашел):

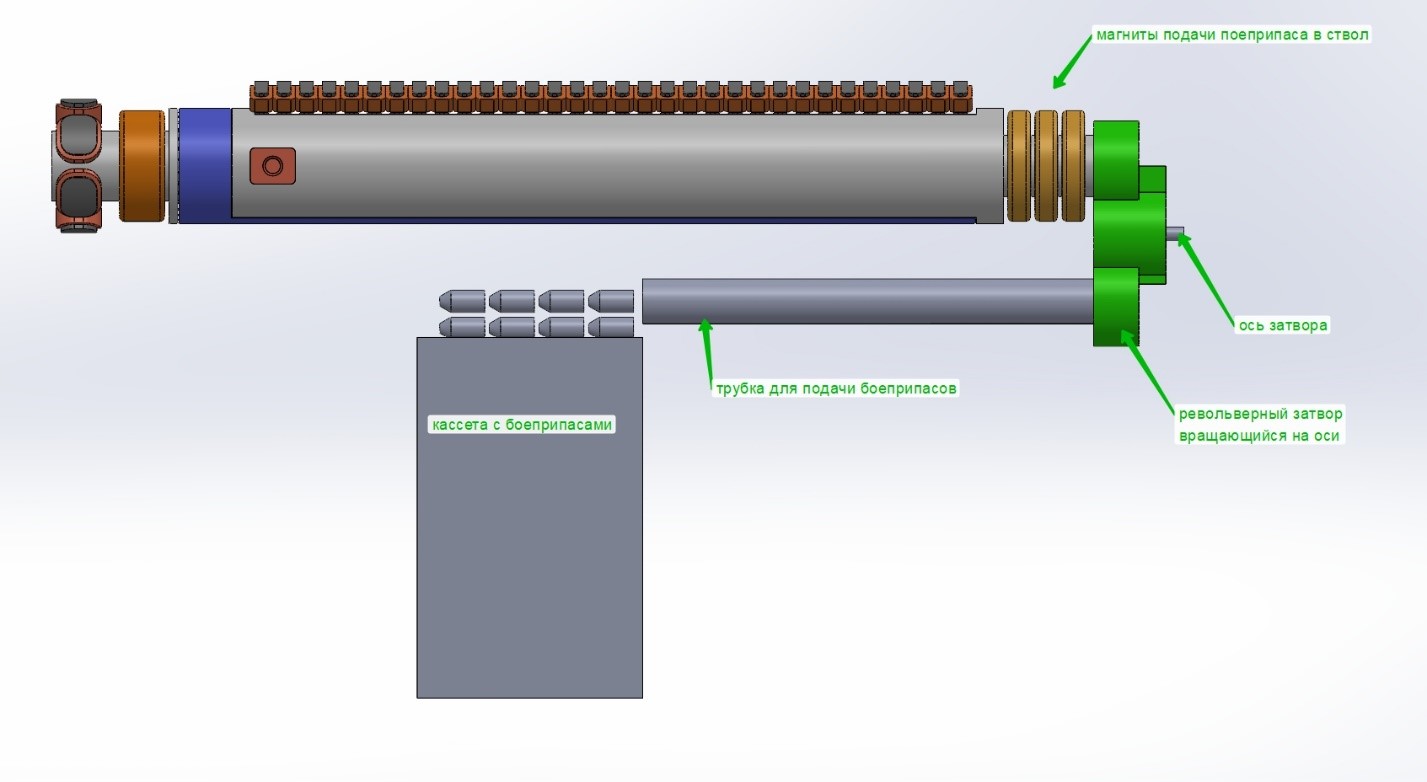

Что касается затвора, то его можно сделать барабанного типа. Например, взять барабан на два – три слота, и сделать его не съемным, а просто вращающимся. И пока один его слот напротив ствола, во второй, пустой слот, подается снаряд из кассеты. Подаваться он может продольно (параллельно линии ствола).

Снаряды перед подачей в барабан, могут находиться в трубке, которая находится в ложе (трубка как магазин у дробовика под стволом). При этом подача снаряда может происходить электромагнитом. Электромагнит может “всасывать” снаряд в ствол из барабана, и другой электромагнит может “всасывать” снаряд из трубки или кассеты в барабан.

Эта трубка сама может быть съемным магазином, либо к ней может присоединяться отдельная кассета со снарядами. При этом наличие трубки позволит сделать точку присоединения кассеты максимально удобной, не жертвуя длиной ствола (не будет как у бул-папов, где это делать неудобно).

Например, как видно на картинке выше (картинка 05), магазин присоединен в передней части ствола. Если так сделать, то либо ствол будет очень короткий, либо нужно подавать снаряды по трубке в основание ствола. Например, вот так:

И подобная схема позволит разместить магазин почти где угодно, не привязываясь к положению основания ствола.

В добавок револьверный затвор позволит получить выше скорострельность. Так как вращать можно быстрее, чем делать возвратно-поступательные движения затвора. И так же это сильно упростит механизацию затвора и уменьшить его габариты.

Конечно, для ручного оружия скорострельность не особо актуальна, но вот для всяких дронов-штурмовиков или кинетический зенитных систем это важный параметр.

Что касается самого механизма запирания затвора, то он не то, что бы сильно нужен. Так как давление плазмы не большое. Сам барабан с оси никуда не денется, и можно просто подпереть его стенкой с минимальным зазором.

Но вообще форма и тип затвора большой роли не играет. Можно и скользящий делать, и какой угодно. На пистолетах, например, удобней будет скользящий (классический), на пружине. Который будет откатываться назад под давлением плазмы, а после захватывать новый снаряд из магазина, установленного в рукоять, и подавать в ствол.

Но конечное же поле боя будущего, это поле боя дронов. И подобные орудийные системы будут устанавливаться в первую очередь на дроны, а персональное оружие будет скорей символом статуса, чем имеющее реальную боевую ценность (как сабля на флоте в свое время). Бегать же по чужим посадкам с пушками наперевес будут только глупые и отсталые мартышки из какой-то параши.

***

А еще эта штука будет неплохим таким шокером. Если сделать электроды на концах трубок, и упереть ствол в кого то, то можно его шваркнуть на несколько кило или даже мегавольт тем же самым разрядником, что отвечает за выстрел. То-есть при определенных условиях оружие может стать не летальным.

В добавок можно выпустить немного плазмы из ствола, создав тем самым токопроводящую среду, что позволит дуге преодолевать большее расстояние и легко проходить через одежду.

Плюс так как в канале ствола есть плазма, то можно сделать разные режимы стрельбы, и получить плазмоган. Конечно, плазма не эффективна в газовой среде, и летит недалеко. Но обладает большой ионизирующей способностью, и такой выстрел в какое-то электронное устройство скорей всего выведет его из строя за счет электромагнитного импульса.

Если получиться сделать плазму с автономным магнитным полем, то ее дальность полета может доходить до сотен метров. Но я считаю, что запускать плазму саму по себе смысла мало. Отсюда можно обернуть ее вокруг специального медленно летящего снаряда (на подобие воланчика), где она будет удерживаться за счет статического электричества, например.

Смысл в том, что такие снаряды с плазмой можно применять для борьбы с небольшими дронами-камикадзе. Конечно, делать отдельную плазменную антидрон пушку смысла мало. Но если это основное оружие, которое может работать в режиме плазмопушки, то почему бы и да, как говориться. Основной смысл в том, что плазма может вывести из строя электронику благодаря ЭМИ импульсу.

Плюс режим плазмопушки безопасен в плане френдли-фаера. Когда все палят по дронам картечью, можно случайно ведя цель, пальнуть в товарища. Если же выстрелить в человека плазмой, то максимум, что ему грозит, это ожог. Но так как человек в одежде, скорей всего этот ожог будет небольшим. Плюс никаких рикошетов и осколков и плазма не поражает цели за препятствиями.

В добавок такой режим стрельбы хорош для полиции. А если не использовать специальный стабилизирующий плазму снаряд, а просто пальнуть плазмой, то это будет похоже на выстрел холостым. Очень яркий и громкий выстрел холостым (как светошумовая граната).

***

Назвать концепцию предлагаю: Плазмо-Рельсовая (PlasmaRail). То-есть “плазморельсовая винтовка” (PlasmaRail gun). Думал назвать “плазмотрон”, но плазмотрон – это просто генератор плазмы (в википедии уже слово занято).

***

Но это еще не весь потенциал концепции.

Например, когда происходит движение плазмы назад, давление в передней части уменьшается. Из-за чего в передней части будет расти сопротивление плазмы (сопротивление выше при низком давлении плазмы, из-за того, что увеличивается длина свободного пробега электронов). Плюс в передней части меньше частиц плазмы (меньше плотность вещества).

Из-за чего будет происходить более сильный нагрев именно в передней части плазмы. Вплоть до миллионов градусов.

А температура газа – это, по сути, мера энергии его молекул. А энергия молекул зависит от скорости движения молекул. То-есть температура ни что иное, как кинетическая энергия молекул. И в передней части в зоне низкого давления будет высокая энергия молекул. Возможно даже очень высокая.

Но как говорится “если задача преподносит тебе лимон, сделай из него лимонад”. И в этом случае, если добавить немного имбиря, то можно сделать нормальный такой лимонад, ядреный.

Конечно, это уже задел на далекое будущее (третий этап развития системы). Но поговорить об этом стоит.

---

Например, если в передней части плазменной трубки, где большая температура, трубку изнутри покрыть, допустим, бором 11, а плазму сделать чисто водородную (протонную), то при пропускании разряда частицы могут нагреться до такой скорости, что будет происходить ядерная реакция. Что позволит получить миниатюрный ядерный реактор, который еще и относительно безопасный, так как продукты реакции – три атома гелия.

Ну безопасный если не считать рентгеновского и мягкого гамма излучения, которое может получиться при той температуре, на которой будет происходить реакция.

В итоге такая реакция будет высвобождать быстрые ионизированные частицы гелия, которые при движении в магнитном поле будут создавать ЭДС в катушках, и эту энергию можно собирать для следующего выстрела, что сильно уменьшит расход энергии из батарей.

Что касается бора в виде покрытия, а не в виде плазмы, я думаю, что логичнее не сталкивать частицы плазмы между собой, что бы они реагировали, а сталкивать частицы плазмы со стенками, так как это не требует удержания плазмы.

Понятно, что это не прям супер эффективный ядерный реактор, и затраты на проведение такой реакции будут выше, чем выход энергии (при этом основные потери будут как раз в виде излучения). Но эти затраты и так и так происходят (при прохождении дуги). Так почему бы теплопотери не использовать для инициализации ядерных реакций, если это позволит значительно увеличить КПД системы.

При этом это будет контролируемая реакция. Так как ядерный синтез происходит только при определенных условиях. Это не ядерный распад, который фиг остановишь после того, как он запущен. То-есть только в момент выстрела будет происходить синтез небольшого количества частиц. Причем от выстрела к выстрелу количество реакций будет плюс минус одинаковым (если не считать деградации мишени и засорение плазмы гелием, но эти эффекты будут незначительными).

Например, если взять, 1 кубический сантиметр протонной плазмы при давлении 0.1 бар, то если все частицы вступят в реакцию с бором, выделиться около 100кДж энергии. Это энергия как у авиационной пушки 25мм калибра или как у зенитки времен второй мировой. Если же брать ручную винтовку, то при такой дульной энергии у пули .338 калибра скорость будет выше 3000 метров в секунду. А у .308 калибра выше 5000 метров в секунду. То-есть это будет ультимативная вундервафля, прошивающая бронетранспортеры насквозь (то, что стрелок сделает сальто от отдачи, и то, что снаряд сгорит в воздухе, пока не берем в расчет).

---

При этом если вы сейчас подумали, что это же можно сделать мини ядерный реактор, у которого подается 10 кДж в виде разряда в плазму низкого давления, и в результате реакции выделяется 100 кДж энергии, то да, когда-нибудь так и будут работать “чистые” реакторы, которые можно будет ставить хоть на велосипед, хоть на экзоскелет, хоть на прыжковый ранец. И так у меня в романе они и работают. Но только до этой технологии еще далеко, так как энергия реакции выделяется в виде кинетической энергии молекул (температуры). И эту энергию нужно каким-то образом собрать. Но пока нет достаточно эффективных способов получать энергию не из тепла, а из кинетической энергии молекул (прямой съем).

Хотя, если плазма просто удерживается как в лампе (тлеющим разрядом между двух электродов при помощи небольшого тока), через плазму пробивает импульсный разряд высокотоковый, происходит реакция, а после вокруг трубки с плазмой сделать катушку со статичным магнитным полем, то при движении молекул в этом статичном поле в катушках будет возникать ЭДС. И если эффективность такого сбора энергии будет хотя бы 30-40%, то это может позволить получить мини реактор с выходом энергии больше единицы (когда затрачиваемая энергия на проведение реакции ниже, чем получаемая энергия в результате реакции).

Но правда при такой температуре плазмы, которая нужна для протекания реакции (300-700 миллионов градусов), очень много энергии уходит в виде излучения (в том числе и в рентгеновском спектре). Очень много – это на порядок больше, чем выделяется в результате самой реакции. И если не решить эту проблему, то подобный реактор не получится. Отсюда пока что компактные чистые и безопасные ядерные реакторы человечеству не грозят.

Как решить проблему? Покрыть поверхность фотоэлектрическим покрытием, которое превращает излучение снова в ЭДС, и перенаправляет в виде дуги снова в плазму. При этом покрытие должно быть очень технологичное, так как работать ему предстоит в широком спектре (от ИК излучения до рентгеновского), и в том числе работать с тормозным излучением, которое неравномерное, а в виде хаотичных и разнонаправленных всплесков излучения с разными длинами волн, и с синхротронным излучением, которое возникает от движения заряженных частиц в магнитном поле (а в установке такое движение будет, так как движение частиц в магнитном поле позволит получать энергию прямым съемом из кинетической энергии части, благодаря тому, что они при движении возбуждают ЭДС в проводниках).

Но если КПД такой системы съема энергии будет высоким (выше 90%), то потери в виде излучения будут сопоставимы с энергией, получаемой в процессе реакции. В мире будущего (в моем романе) создали такую систему. Там используют комбинированное наноструктурное покрытие высокой плотности с квантовыми переходами, что снимает энергию из излучения от рентгеновского до ИК спектра, и магнитное статодинамическое поле, которое снимает энергию из температурного движения молекул.

Статодинамическое оно потому, что у него есть статическая составляющая, которая тормозит молекулы, переводя их энергию в ЭДС и решая тем самым проблему нагрева корпуса, и динамическая составляющая, которая позволяет стабилизировать плазму в зависимости от температуры и параметров реакции.

Если вы думаете, что 90% это много и недостижимо, то вспомните, что еще сотню лет назад электродвигатели имели КПД 20-30%, и 40-60 лет назад блоки питания имели КПД 60% в лучшем случае, а сейчас и те и другие имеют КПД вплоть до 96-98%. А КПД солнечных панелей растет каждый год на пару процентов, и через 50-60 лет достигнет отметки в 80-90%. Тут может быть аналогично. Особенно если подключить к разработке ИИ.

Ну в зависимости от типа топлива можно получить разные реакторы. Если взять водород и бор, то чистый реактор, но с относительно не высокой удельной мощностью, если дейтерий и тритий – то удельная мощность будет выше, но будет опасное нейтронное излучение, если ураново-дейтериевую или ториево-дейтериевую плазму (каскадные реакции легкотяжелого синтеза с последующей инициацией деления, название придумал сам, концепцию описываю в книге “космософия” во второй части), то в таких реакциях выход энергии еще выше (на порядок выше, чем в реакции водорода и бора).

Но даже если не получится создать эффективный ядерный реактор с коэффициентом выхода полезной энергии больше единицы, это не означает, что в этой технологии нет смысла. Она позволит тратить меньше энергии, а получать больше. То-есть, условно, мы сообщаем в систему 40 джоулей в виде разряда, имеем КПД системы 50%, но при этом получаем энергию снаряда 60 джоулей. И эти 60 джоулей получается из-за того, что 20 джоулей из сообщенных 40 нагревают плазму, происходит инициализация ядерной реакции, в результате которой выделяется 80 джоулей энергии. Собрать и превратить их в ЭДС мы не можем, но вот заставить выполнить полезную работу по разгону снаряда – вполне. При этом опять же они не все выполнят эту полезную работу, так как КПД 50%.

И именно этот принцип применяется плазмо-рельсовых системах третьего поколения.

***

Также при определенных условиях (давление и состав плазмы, сила разряда) в самих плазменных каналах могут проходить ядерные реакции. Конечно, на первых порах этого добиться будет сложно. Но потенциально в будущем это позволит создать систему, которая дополнительно получает энергию в самом плазменном канале из ядерных реакций. То-есть создается плазма, например, из гелия-3 и дейтерия, или протона и бора-11, или даже тория и дейтерия (легкотяжелый синтез). Эта плазма удерживается магнитными полями, после по ней пропускается разряд для выстрела, и в этот же момент происходят ядерные реакции из-за резкого нагрева от разряда, что высвобождает дополнительную энергию.

Более того, в винтовке можно инициировать реакцию не только в канале, но и в зоне, где плазма попадает в ствол, так как там частицы движутся друг навстречу другу, и их относительная скорость высокая. И если туда добавить еще один разрядник, это позволит запустить там реакцию.

Например, заднюю часть снаряда и затвора можно покрыть тем же бором-11, и водород будет втыкаться в этот бор, и инициировать реакцию. Но только реакция с бором не очень энергоэффективная. Всего 8.7МэВ. А вот реакция распада урана – под две сотни МэВ. Отсюда на задник снаряда можно установить катализатор реакции, вроде урана, который активируется, когда произойдет реакция за снарядом в зоне пересечения потоков плазмы. Что привет в итоге к мини ядерному взрыву, разгоняющему снаряд.

При этом основное давление будет направлено по большей части назад. То-есть снаряд будет разгоняться за счет импульса от частиц, получающихся в результате распада урана, а не за счет давления, что толкает его вперед. Что уменьшит нагрузку на ствол. Но последнее для исключительно мощных артиллерийских систем.

Реакции водородного или гелиевого синтеза подходят для стационарных орудий, но проблема – это нейтронное излучение. Так как если взять смесь гелия-3 и дейтерия, то не только гелий с дейтерием будет вступать в реакцию, но и дейтерий с дейтерием (у них примерно одинаковые условия для активации реакции), в результате чего с 50% вероятностью будет получаться тритий и нейтрон. А нейтронное излучение максимально опасное без экранирования. А экранирование нормальное сделать на мобильных системах довольно сложно.

Можно, конечно, гелий-3 и протон сталкивать, но эти реакции пока слабо изучены. Хотя это будет попроще, чем заставить реагировать протон и бор-11. Но в результате гелия-3 и протона получается два дейтерия, а они опять же могут реагировать между собой с образованием нейтрона, или создавать тритий, который начнет реагировать с дейтерием при более низких температурах, и опять будет создаваться нейтрон.

Отсюда что бы избежать нейтронного излучения, нужно не допускать накопления дейтерия и удалять его из плазмы или заменять всю плазму на свежую. Хотя в контексте плазмо-рельсовых систем это не проблема, так как при каждом выстреле и так происходит потеря плазмы с необходимостью ее восполнения. Из-за чего дейтерий будет покидать систему сам собой.

---

Так же выделившуюся в результате реакции энергию можно не просто использовать для разгона снаряда, но и собирать на выходе при помощи магнитных полей. Так как движущаяся плазма возбуждает ЭДС в катушках, в то время как магнитонейтральный снаряд проходит их без проблем.

Снаряд будет магнитно нейтральный, так как к этому моменту уже разорвется дуга, и он будет двигаться, подталкиваемый плазмой.

Потом эту ЭДС либо запасать в конденсаторы, либо использовать сразу же для выстрела второго орудия, если таких орудий несколько или если это спаренные орудия, которые сразу же один за одним стреляют.

Спаренные орудия у меня в романе тоже применяются, где двойные пушки, одна над другой, и они работают по такому принципу. Это нужно для того, что, во-первых, первый снаряд уменьшает сопротивление для второго, и если сделать снаряды разными, то так можно увеличить дальность и точность выстрела вторым снарядом, а во-вторых, парные снаряды могут обходить системы активной защиты, которые реагируют на первый снаряд. Они летят очень близко один за одним, между ними расстояние в несколько метров.

Ну и понято что в романе подобные системы пошли дальше, и есть системы разнокалиберные, которые выстреливают, например, триплетом, где выстрел трех снарядов один за одним.

И на подобном принципе работает артиллерия в моем романе. Например, по триплету работает оружие, что сделало Циклопа циклопом. В нем три ствола один над одним, и сначала выстреливает верхний, потом нижний, потом средний. Два снаряда прилетают в разные точки щита в разное время, из-за чего первый создает в нем волну напряжения, от удара второго создается вторая волна, которая входит в резонанс с первой, и дестабилизирует щит, и третий снаряд влетает в дестабилизированный щит, который, к тому же, не успевает восстановить энергию, так как между прилетами снарядов происходит мало времени, и пробивает его. Со стороны это выглядит как будто бы прилетел один снаряд, так как между их попаданиями проходит 1 миллисекунда, но на деле их три.

Что касается реакции бора с водородом, то это используется в орудийных системах, устанавливаемых на экзо (при сражении отряда с Зарнусом, один экзо пальнул именно из такой пушки), так же устанавливается на сьюты, и на всякие мобильные системы, вроде паусов. Плюс на авиацию, так как системы легкие и компактные, при этом обладают огромной дульной энергией.

Для персонального носимого оружия инициировать ядерную реакцию смысла мало. Так как, во-первых, энергия выстрела будет такой, что отдачей переломает все кости стрелку. А во-вторых, нейтронное или гамма облучение при каждом выстреле – не очень история. Не говоря уже о том, что по гамма излучению можно обнаружить стрелка, так как экранировать его в масштабе ручной винтовки будет довольно сложно.

***

Ну и я хочу заметить одну важную вещь. Я не изобретаю оружие. Я делаю игрушку. Сложную и интересную инженерную игрушку.

Да, это можно использовать как оружие. Но как оружие можно использовать вообще что угодно. Нож для овощей от холодного оружия отличает лишь его местоположение. Если он на доске для нарезки лежит, то это полезный инструмент, если между ребрами торчит, то холодное оружие.

Да и не оружие убивает людей, а люди. Не будь винтовок, люди стреляли бы из луков, не будь луков, били бы друг друга камнями и тыкали палками.

Более того. Оружие – это не ужасная вещь, а прекрасная, в моем понимании. Оно двигает другие технологии, и другие технологии двигают его. Ужасная вещь – это те, кто его применяют для убийства людей.

Да и самые ужасные твари на планете не держат в руках винтовки, и тем более не изобретают их. Они держат в руках шариковые ручки, издают законы, которые легитимизируют и даже поощряют террор и геноцид, а так же отдают приказы тем, кто держит в руках винтовки, наказывая, если последние откажутся его выполнять. Фактически, делая заложниками и тех, кто стреляет, и тех, в кого стреляют.

Никто из тех, чьи решения, действия и политика привели к самым темным главам в истории человечества, не бегали с винтовками по полям и не стреляли в людей. Те же, кто держит винтовки, лишь биороботы. И без разницы, держат они винтовку или камень.

Отсюда я не вижу проблемы в том, что бы изобретать нечто такое. Потому что то, является это веселой игрушкой или оружием, определяется не конструкцией, а тем, кто держит это в руках. Мартышка мартышку и без винтовки прекрасно убивает.

В добавок как вы видите у этой концепции огромный потенциал. Как известно, большинство современных технологий, от интернета и мобильной связи до реактивных самолетов – это все военные технологии. И из этой винтовки может в последствии получиться реактор. Маленький портативный реактор, который можно будет встроить хоть в дрон, хоть в экзокостюм, хоть в велосипед, хоть в чайник.

Причем этот реактор не будет требовать сложны систем управления. Он будет простой и понятный (электрошокер, конденсатор, плазменная лампочка со специальным покрытием, обернутая в электромагнит, все).

Например, представьте топливный элемент, размером как лампа дневного света, длиной 50см, и диаметром 5см. В нем содержится плазма из трития и дейтерия под давлением в 20 бар (20 атмосфер).

Если прореагирует треть вещества, то выделится около 50МВт энергии. Я считаю треть вещества, так как если не удалять продукты реакции, то по мере того, как их будет образовываться все больше, реакция будет замедляться и ухудшаться, и эксплуатировать на полную такие энергетические элементы смысла мало.

На одном таком топливном элементе типовой электрокар может 6 раз объехать экватор. Или этого хватит на полтора часа полета аэробус А380. А еще это столько, сколько среднее домохозяйство тратит за 5-10 лет.