На Хабре публикуют какое-то запредельное количество статей вокруг тем «как учить языки» и «как учить язык самостоятельно», постоянно ломаются копья в комментариях. Обсуждения эти, в общем, ни на что не влияют и продолжаться могут сколь угодно долго, потому что перепутано там примерно всё: что такое «знать язык», что такое «говорить», «воспринимать на слух» и т.д. и т.п. Попробую пораспутывать.

В последнее время распространилась позиция (часто даже агрессивная): «Чё вы лезете со своим «правильным изучением»? Язык мне нужен для работы, а не для изучения. Доносить и понимать мысли мне достаточно. Да, иногда на уровне «моя спортзал ходить», но меня понимают! А в грамматике своей сами копайтесь».

У меня вопрос. Для детей своих вас тоже устроит «моя спортзал ходить»?

Позиция эта распространилась из-за низких стандартов преподавания, а агрессия направлена не в ту сторону: в средней школе более чем достаточно часов, чтобы заложить прочную грамматическую базу и сформировать понятийный аппарат для изучения языков. Причём с любыми кадрами, если правильно прописать алгоритмы для преподавателя.

Комментаторы обычно не осознают простейших, базовых вещей про виды говорения и разницу между способами развития этого навыка. Вот, максимально доступно про это.

«Личный опыт», истории успеха в изучении языков неэкстраполируемы в принципе, потому что там сплошные неизвестные:

-

Каковы врождённые способности автора;

-

Насколько сформирован категориальный аппарат для работы с языком на входе;

-

Соотношение реально (а не в воспоминаниях автора) затраченного времени и реального (а не в воображении читателя) выхлопа;

-

Целый ряд факторов умалчивается (например, уровень дофамина при изучении). Умалчивается не злонамеренно – рассказчик искренне не придаёт этим факторам значения. Люди абсолютизируют свой опыт – они правда считают, что «у всех так же», «всем надо так же».

Кстати, в рассказе о том, как я быстро заговорил по-французски, я опустил важный факт, чтобы не отвлекать читателя от сути. В том городе была тусовка британцев-американцев, и я немедленно в неё влился, поскольку свободно говорил на английском. Почти все в тусовке знали французский и немножко помогали мне. С другой стороны, если бы у меня тогда был полноценный учитель, результат был бы ощутимо круче.

-

Сказанное ниже также относится к неизвестным факторам в «историях успеха».

Глубокое знание языка и функциональное (не путать с функциональным способом развития разговорной речи!). Комментаторы в массе их не различают. Функциональное владение – это бытовое, рабочее общение и переписка на 1-м уровне, не очень сложные, но полноценные, не адаптированные (!) документальные фильмы и внятно начитанные аудиокниги (человек всегда понимает больше слов и конструкций, чем использует сам). Без отрыва от основной деятельности многие языки можно освоить на функциональном уровне за год-полтора, если все действия точно просчитаны и правильно подобран материал.

(Замечу на полях, что технарь, глубоко понимая логику процессов в своей области и зная терминологию, может на ломаном английском объясниться с западными коллегами на порядок эффективнее, чем блестящий лингвист-переводчик БЕЗ такого понимания.)

Когда начинаешь учить язык, у тебя в голове картинка: ты бегло разговариваешь близко к носителю, фильмы смотришь как на русском. Если сравнивать со спортом, то по объёму необходимых усилий и времени это примерно уровень мастера спорта международного класса. В спорте этапы прогресса хорошо видны: вот у тебя 1-й разряд, что уже очень и очень неплохо, потом КМС, потом МС. А там ещё каких-то 2-3 года и ты МСМК. Во многих видах можно даже в соревнованиях не участвовать: ты просто выходишь на очередной результат, смотришь в таблицу и понимаешь, что в своей весовой категории ты КМС. Ты видишь даже промежуточные микроэтапы: до КМС в жиме лёжа мне не хватает 1,5 кг.

В случае с языком твои промежуточные результаты видит в лучшем случае твой преподаватель, потому что для этого нужно представлять какие стадии и микростадии отделяют нулевика от владеющего близко к носителю. Поэтому у студента часто возникает ощущение отсутствия прогресса + он не отдаёт себе отчёта в реальной ценности тех или иных наработок.

Уровни. Неразбериха в представлении об уровнях владения языком напоминает несмешной анекдот про разговор зэка с пионером: оба только из лагеря, оба к бабе едут, а после 10 лет как раз самая жизнь…

Коммерческие школы обычно дают человеку не то, что ему надо на данном конкретном этапе, а то, что как ему кажется, ему надо. Зачем спорить с клиентом? Чаще всего человеку кажется, что ему надо «заговорить» и этим надо срочно заняться. Более того – почти все измеряют свой прогресс способностью разговаривать.

Тут мне, конечно, прилетит: «А чё надо-то, по-твоему? Чё надо-то??» Уберите от экранов беременных, кормящих и людей с неустойчивой психикой: я сейчас буду с особым цинизмом оскорблять чувства верующих.

Заговорить люди не могут ровно потому, что придают слишком большое значение этому навыку. Если в основе твоей картины мира лежит ложная аксиоматика («языковая среда – лучший учитель», «главное – заговорить» и тп), ты всю жизнь будешь расшибать себе лоб не понимая даже обо что. Игнорирование реальности всегда дорого обходится. Обороты языковых школ – это часть гигантского налога на нежелание людей пересматривать свою картину мира.

Я пока не понимаю до конца почему, но людям невероятно тяжело признать, что они в ноль ничего не понимают в принципах изучения языков. После уровня Intermediate, по-моему, на это не способен вообще никто – даже допущение этой мысли невыносимо. И логика вроде есть: я же вышел как-то на Intermediate – что значит я ничего не понимаю в изучении языков?

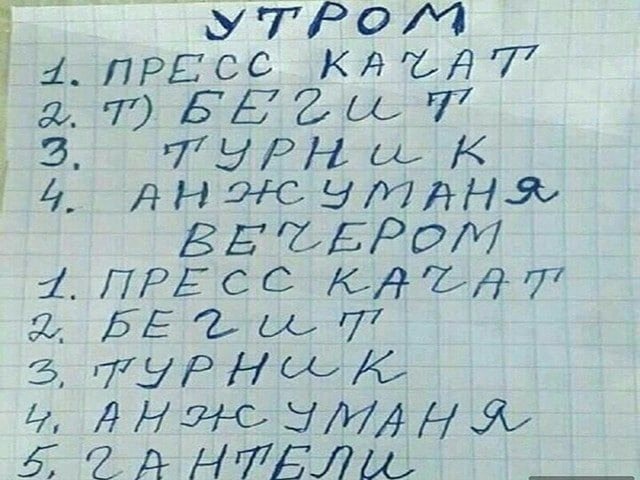

В большинстве сфер жизни такая самоуверенность лечится без терапевтического вмешательства: до фига понимаешь в качалке? Ну вот те застой, потом травма, снова застой. Финансовый гений? Ну вот те убыток 30% – хватит или ещё?

В изучении языков всё вроде то же самое, но! Неверные шаги не отзываются немедленными болезненными травмами и немедленными убытками. Нельзя увидеть, где бы ты был, если бы действовал по-другому. Поэтому срочно пересматривать свои представления об изучении как бы нет оснований. Вдобавок, твои факапы не выделяют тебя резко из общей массы (у знакомых результат примерно тот же), поэтому они и не осознаются как факапы – просто «надо больше практики», желательно с носителями.

Но вроде бы просыпается, просыпается ветер, который сметёт ОБС-байки и тектоническим сдвигом расчистит путь для доказательной медицины. Нытьё в духе «не хватает практики», «надо больше практики» связано с тем, что до сих пор выход на носителей был дорогим (уроки) и/или хлопотным (языковая среда).

ИИ проявляет задатки полноценного собеседника. Он УЖЕ лучше среднего носителя, который ничего про свой язык не понимает, ленится формулировать и говорит примитивными шаблонами. Ещё немного, и можно будет задавать любой акцент, голос, тему, вокабуляр. Внезапно окажется, что проблема совершенно не в говорении и не в отсутствии «практики».

Интересно, сколько ещё десятилетий будут выходить сотни статей и роликов о том, как выучить язык без преподавателя, прежде чем все (кроме плоскоземельщиков) неизбежно придут к простой мысли: для формирования устойчивых навыков в минимальные сроки всё-таки нужен наставник (как и в любой другой области). А все эти искания – не из-за сакральности истинного знания, а из-за того же, из-за чего большинство бед: разрушен институт репутации. Отсюда шарлатанство в преподавании (как и в остальных сферах). Люди просто не знают, кому верить. Пытаются сэкономить на преподавателе, в итоге несут колоссальные временные потери.

Автор: LeonidFirstov