Посвящается

60-летию запуска первого искусственного спутника Земли,

70-летию Особого Конструкторского Бюро Московского Энергетического института (ОКБ МЭИ)

Чуть менее года назад вышла моя первая статья на Geektimes «Первый транзистор в космосе: малоизвестные аспекты космической гонки», в которой обсуждался вопрос: на каком космическом аппарате впервые применили полупроводниковые транзисторы («кристаллические триоды») — на американском Explorer-1 или на одном из советских? На тот момент дать окончательный ответ оказалось невозможно: удалось лишь «сузить круг подозреваемых» до трёх аппаратов — Спутника-2, Спутника-3 и Explorer-1. К моей огромной радости, статья нашла отклик в том числе у работников предприятий Роскосмоса и совместные усилия привели к успешному окончанию начатого расследования, с результатами которого я и хочу познакомить читателей.

Читать полностью »

Рубрика «транзистор» - 3

Победитель транзисторной гонки в космосе

2017-10-04 в 5:19, admin, рубрики: космонавтика, космос, Производство и разработка электроники, спутник-2, спутник-3, транзисторКак мы делали самую большую катушку Тесла в России

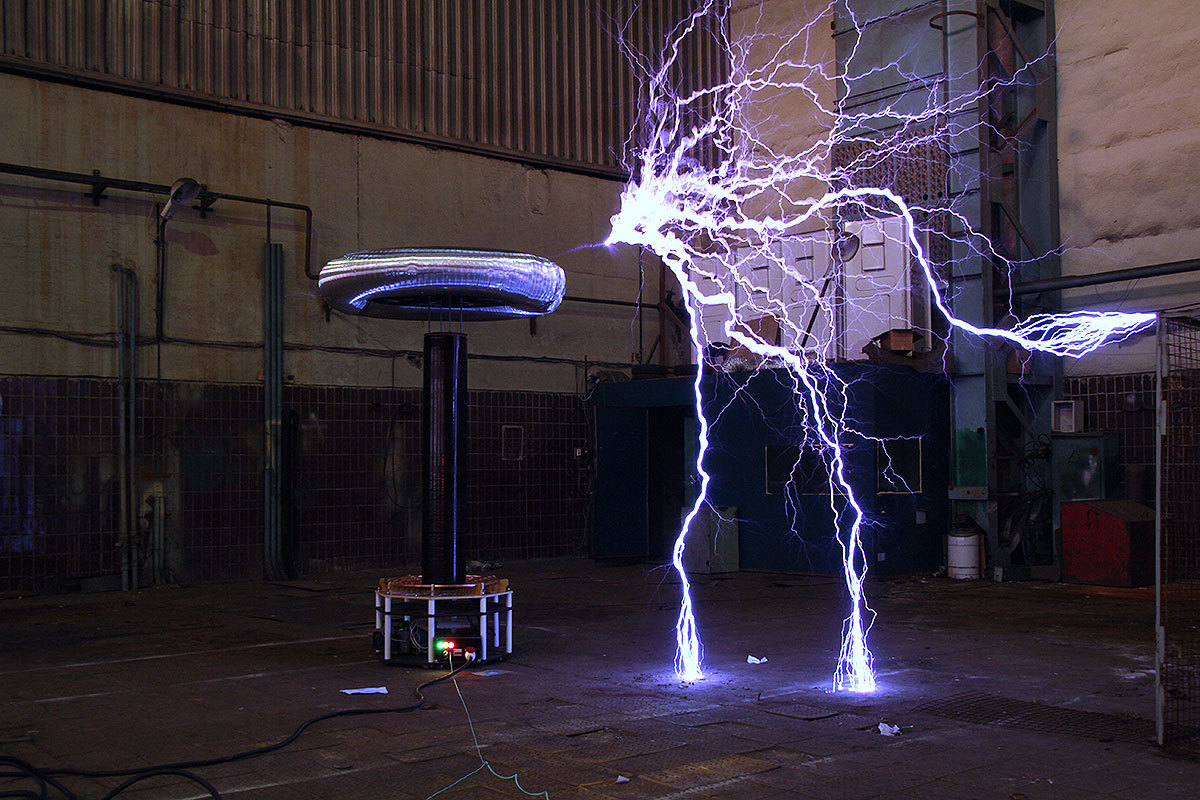

2017-02-11 в 16:55, admin, рубрики: diy или сделай сам, drsstc, tesla coil, высокое напряжение, инвертор, катушка Тесла, молнии, Производство и разработка электроники, силовая электроника, схемотехника, тесла шоу, транзистор, трансформатор Тесла, физика, Электроника для начинающих, метки: катушка тесла

Историческая справка

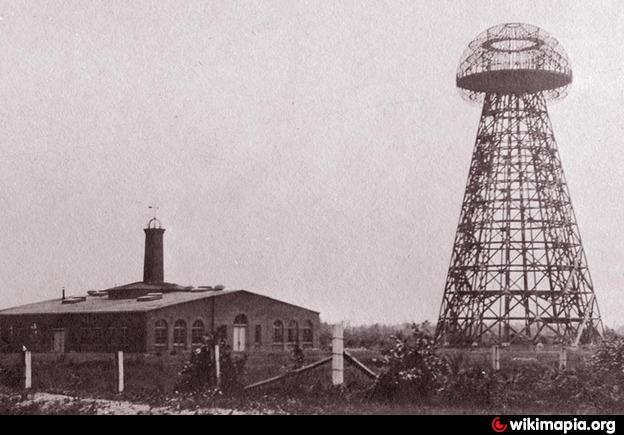

XIX век был этакой эпохой дикого Запада в экспериментальной физике электромагнетизма. Роберт Ван де Грааф, лорд Кельвин, Никола Тесла и многие другие учёные, исследователи и инженеры открывали всё новые и новые явления, а затем масштабировали производящие их установки до колоссальных размеров. Некоторые из их творений функционируют до сих пор — например, шестиметровый гигантский генератор Ван де Граафа в Бостонском музее науки, а некоторые, как широко известная башня Уорденклифф, так никогда и не появились на свет.

С течением времени и развитием науки и техники внимание учёных переключилось на другие направления, но отдельные энтузиасты продолжали собирать, изучать и совершенствовать классические разработки в области высоких напряжений, электростатики, физики плазмы — кто-то вследствие неугасающей веры в теорию эфира и бесплатную энергию, кто-то из любопытства, или для решения узкоспециальных прикладных задач, кто-то просто потому что ему это доставляло.

В последнее время, примерно с конца 90-х годов, эта отрасль инженерных задач переживает ренессанс, связанный с интересом шоу-бизнеса и индустрии развлечений к притягивающим внимание разрядам катушек Тесла, усилившийся в последнее десятилетие после изобретения DRSSTC, которая на настоящий момент представляет собой наиболее технически совершенный вид катушки Тесла, использующий вместо классического искрового разрядника силовые транзисторы, что позволяет быстро — в течение нескольких периодов колебаний — менять частоту появления разряда (BPS ) и, как следствие, воспроизводить музыку непосредственно при помощи появляющихся молний. Один из примеров — известная серийная модель OneTesla, которая, при всей непродуманности предлагаемого авторами конструктора, вполне работоспособна при определённом приложении рук.

Читать полностью »

Первый транзистор в космосе: малоизвестные аспекты космической гонки

2016-11-05 в 11:58, admin, рубрики: explorer-1, vanguard-1, исз, История ИТ, космонавтика, космос, Производство и разработка электроники, спутник-1, спутник-2, спутник-3, транзистор, метки: explorer-1, vanguard-1, исз, спутник-1, спутник-2, спутник-33 ноября 1957 года Советский Союз запустил Второй искусственный спутник Земли с первым живым «пассажиром» — собакой Лайкой. Сенсационный успех и секретность проектов до сих пор оставляют «за кадром» выдающиеся достижения специалистов в области радиоэлектронной аппаратуры, чьё участие в космической гонке отечественной литературой практически не рассматривается, что совершенно несправедливо.

О чём речь?

— Где бревно?

— Хер его знает, говорят, на спутнике макаку чешет.

Перевод:

— Где капитан Деревянко?

— Не знаю, но, говорят, что работает по закрытому каналу связи и отслеживает американские испытания прототипа торпеды Мk-48.

Любопытный факт: от начала первых полётов человека (не в космос — просто первых полётов братьев Райт) до запуска советского Спутника-1 прошло примерно столько же времени, что и после Спутника-1 до наших дней. Джордж Людвиг (George H. Ludwig)1 в своей книге [2] отмечает, что космическая тематика прочно вошла в нашу жизнь, при этом первоначальный смысл терминов в быту довольно заметно исказились: например, когда говорят «принеси сюда транзистор», часто имеют в виду транзисторный радиоприёмник, а под словами «включай спутник» надо понимать подключение к спутниковой связи.

Рис. 1 Российские болельщики на чемпионате мира по регби 2011 года подбадривают свою команду, размахивая плакатом с надписью: ”Мы победили в космической гонке”. (Mike Hewitt / Getty Images) [3].

Читать полностью »

Учёные сделали транзистор из одной молекулы и нескольких атомов

2015-07-15 в 13:25, admin, рубрики: молекула, нанотехнологии, нанотранзистор, Научно-популярное, транзистор, физика

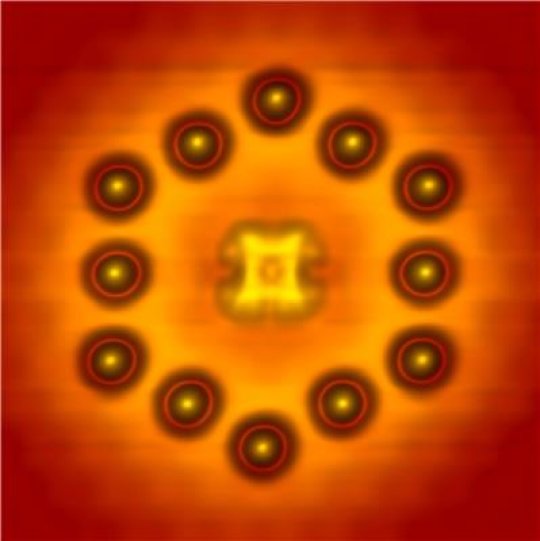

Портрет нанотранзистора

Немецким физикам совместно с японскими и американскими коллегами удалось, используя сканирующий туннельный микроскоп, создать миниатюрный транзистор, состоящий из одной молекулы и нескольких атомов. Малыш ведёт себя не совсем так, как его макроскопические аналоги, и может послужить важным шагом в создании наноустройств. Также он поможет фундаментальным исследованиям вопросов передачи электронов в молекулярных наноструктурах.

Обычные транзисторы – это элементы радиоэлектронных схем, которые делаются из полупроводникового материала. Транзистор имеет три вывода, и входной сигнал на управляющем контакте позволяет управлять электрическим током, проходящим через два других контакта. В молекулярном транзисторе ток оказывается чувствителен к переходам электронов между энергетическими уровнями.

Предыдущие подходы к созданию нанотранзисторов,– например, при помощи литографии,- не позволяли получать устройства, способные чётко контролировать прохождение отдельных электронов. С помощью сканирующего туннельного микроскопа удалось сделать транзистор из одной органической молекулы и группы положительно заряженных атомов металла.

Читать полностью »

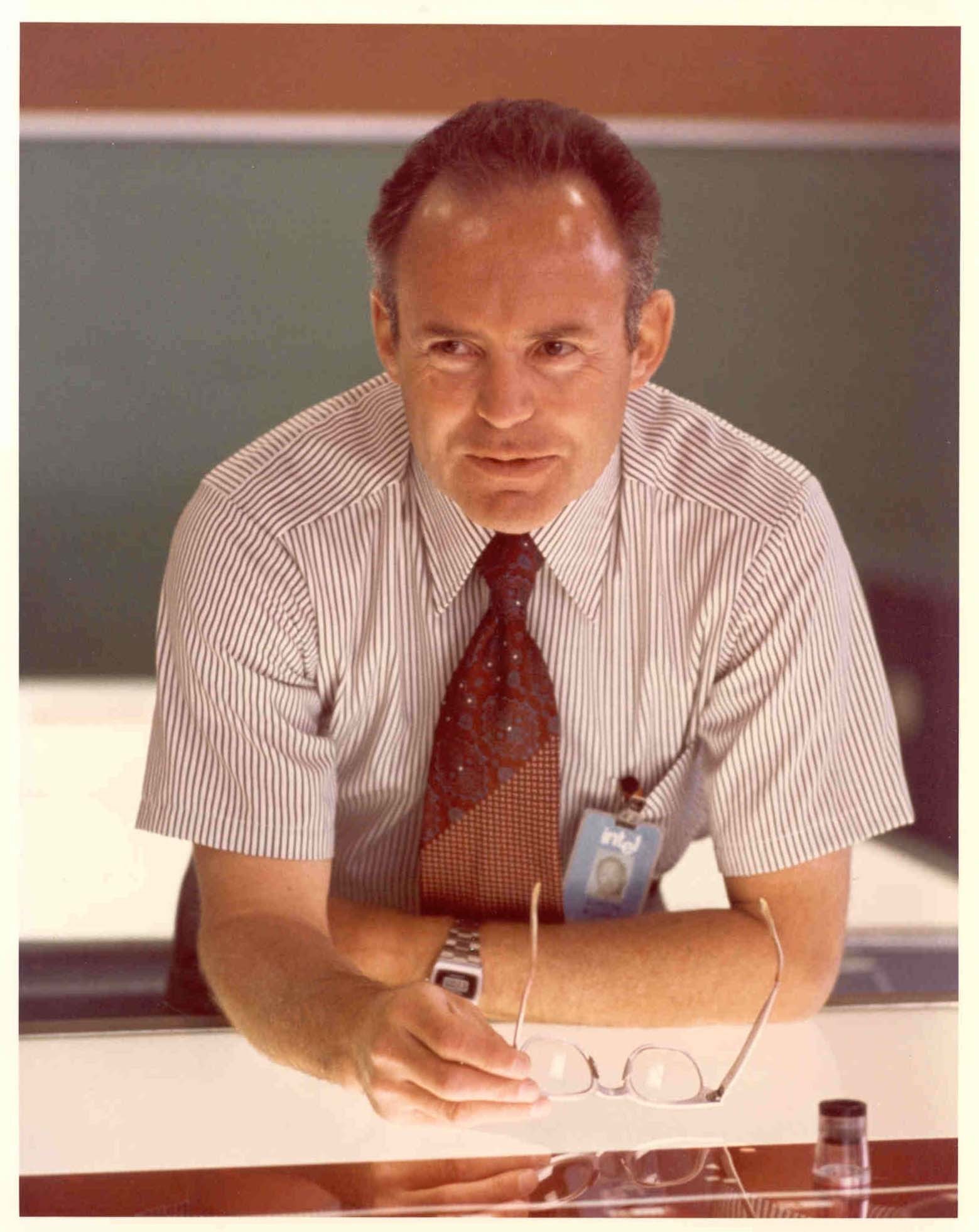

50 лет закону Мура

2015-04-20 в 23:44, admin, рубрики: intel, будущее рядом, Железо, закон Мура, микроэлектроника, нанотехнологии, транзистор, физика, электроника, юбилей, метки: закон мура

19 апреля на Хабре и Geektimes прошло незамеченным, хотя именно в этот день 50 лет назад была опубликована статья с некоторым эмпирическим наблюдением, впоследствии получившем название «закон Мура», этакий долгожитель быстротекущего и изменчивого мира электроники. Компания Intel в связи с этой крупной и круглой датой взяла интервью у своего основателя, старичка Мура. Что ж, добро пожаловать под кат за некоторые интересными подробностями и, собственно, интервью.

Читать полностью »

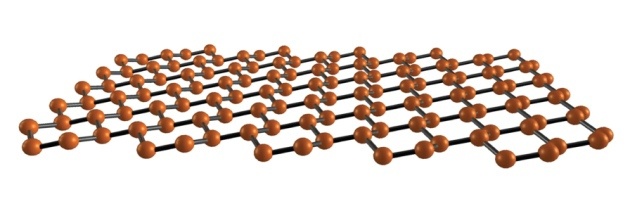

Транзисторы из силицена толщиной в 1 атом

2015-02-05 в 8:31, admin, рубрики: графен, запрещенная зона, микроэлектроника, нанотехнологии, Научно-популярное, силицен, транзистор, физика, Энергия и элементы питания

В последние годы исследователи в области микроэлектроники свыклись с мыслью, что будущее микросхем — за графеном. Этот материал позволяет создавать транзисторы наноразмеров и устраняет проблемы с током утечки в кремниевых чипах. Однако, возможно с кремнием не всё потеряно.

Учёные из университета Техаса сделали первый в мире транзистор из силицена — двумерного аллотропного соединения кремния, подобного графену.

Читать полностью »

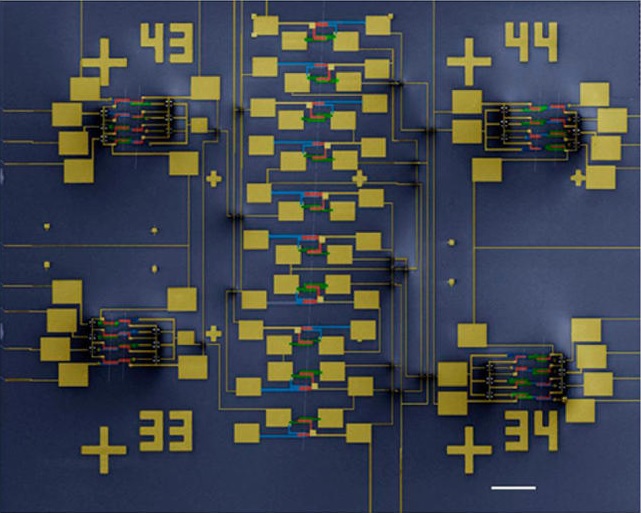

8-битная шина данных, микросхема на углеродных нанотрубках

2014-05-23 в 11:23, admin, рубрики: нанотехнологии, транзистор

Микросхема шинного формирователя, масштаб 50 нм (белая полоска), изображение со сканирующего электронного микроскопа

Физики считают, что кремниевая электроника приближается к теоретическому лимиту миниатюризации и достигнет максимума своих возможностей примерно к 2020 году. Поэтому нужно рассматривать альтернативные технологии, чтобы закон Мура продолжил своё действие. Один из вариантов — изготовлять полевые транзисторы (FET) непосредственно на углеродных нанотрубках (CNT).

Прогресс в этой области идёт медленно, но верно. В 1998 был изготовлен первый транзистор на CNT, в сентябре 2013 года удалось сконструировать первый процессор из углеродных нанотрубок, а сейчас учёные создали 8-битную шину данных на микросхеме нанометрового размера. Конструкция шинного формирователя состоит из 46 транзисторов на 6 CNT. Шину выбрали в качестве демонстрации нового метода модульной сборки, который можно применять и для более сложных микросхем.

Читать полностью »

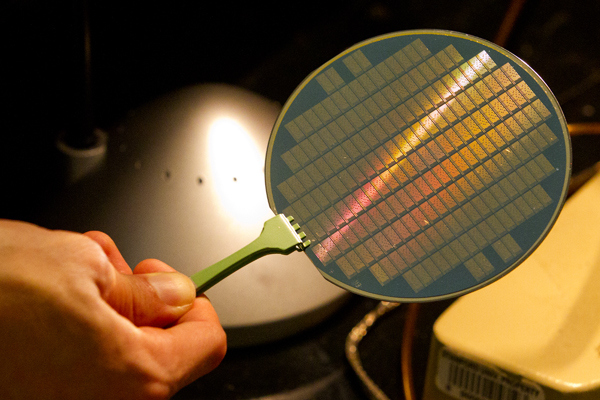

Первый процессор из углеродных нанотрубок

2013-09-26 в 16:47, admin, рубрики: будущее здесь, компьютер, нанотехнологии, процессор, транзистор, метки: компьютер, процессор, транзистор

4-дюймовая пластина содержит микропроцессоры из углеродных нанотрубок

Миниатюризация электроники — главная движущая сила компьютерной революции, она позволила добиться нынешней мощности и энергоэффективности компьютеров. И хотя прогресс в кремниевых микросхемах ещё продолжается, но появляются и более совершенные технологии производства электроники.

Одно из самых перспективных направлений — углеродные нанотрубки. Учёные уже собирали из них отдельные транзисторы (первый показали в 1998 году) и убедились, что уникальный материал обеспечивает гораздо более высокую энергоэффективность при таком же быстродействии, что и кремниевые транзисторы.

Но сейчас произошло историческое событие, которое наверняка войдёт в учебники. Группа учёных из Стэнфордского университета собрала первый в истории полноценный процессор целиком из углеродных нанотрубок. Научная работа заслуженно попала на обложку сегодняшнего номера журнала Nature.

Читать полностью »

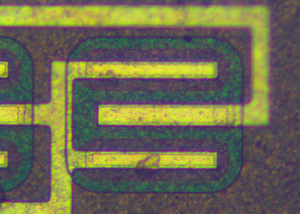

Поэлементный разбор внутренностей простейшей микросхемы — ULN2003

2013-08-08 в 4:26, admin, рубрики: diy или сделай сам, кислота, микросхема, микроэлектроника, старое железо, транзистор, Электроника для начинающих, метки: кислота, микросхема, микроэлектроника, транзистор  В предыдущих статьях с фотографиями кристаллов микросхем (1, 2) — в комментариях писали о том, что нужно разобрать простую микросхему по деталям — чтобы было понятно «что есть что» на самом низком уровне, и где там «магический дым» прячется. Я долго не мог выбрать микросхему, в схеме которой можно было бы разобраться за несколько минут — но наконец решение было найдено: ULN2003 — массив транзисторов Дарлингтона.

В предыдущих статьях с фотографиями кристаллов микросхем (1, 2) — в комментариях писали о том, что нужно разобрать простую микросхему по деталям — чтобы было понятно «что есть что» на самом низком уровне, и где там «магический дым» прячется. Я долго не мог выбрать микросхему, в схеме которой можно было бы разобраться за несколько минут — но наконец решение было найдено: ULN2003 — массив транзисторов Дарлингтона.

Эта микросхема состоит из 21 резистора, 14 транзисторов и 7 диодов, часто используется чтобы от слабой ноги микроконтроллера управлять относительно мощной нагрузкой (50 вольт / 0.5 ампер) .Читать полностью »