У Лизы Пиччирилло ушло меньше недели на поиски ответа на старый вопрос о странном узле, открытом более пятидесяти лет назад легендарным математиком Джоном Конвеем.

Летом 2018 года на конференции по низкоразмерной топологии и геометрии Лиза Пиччирилло услышала о небольшой математической проблемке. Она показалась неплохим испытательным полигоном для некоторых техник, которые Лиза разрабатывала, будучи аспиранткой в Техасском университете в Остине.

«Я не разрешала себе работать над ней днём, — сказала она, — поскольку не считала эту задачу настоящей математикой. Я воспринимала её больше как домашнюю работу».

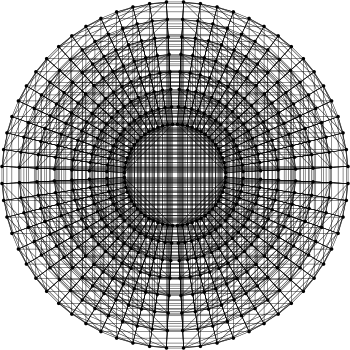

Вопрос состоял в следующем: является ли узел Конвея – сложное переплетение верёвки, открытое более пятидесяти лет назад легендарным математиком Джоном Хортоном Конвеем – срезом узла более высокой размерности. «Срезанность» – один из первых естественных вопросов, которые специалисты по теории узлов задают об узлах из пространств высоких разрешений, и математики смогли ответить на него для многих тысяч узлов, имеющих не более 12 пересечений – всех, кроме одного. Узел Конвея, имеющий 11 пересечений, дразнил математиков много десятилетий.

Читать полностью »