![Pygest #24. Новости, релизы, статьи, интересные проекты и библиотеки из мира Python [март 2018 — 9 апреля 2018] - 1 image](https://www.pvsm.ru/images/2018/04/10/Pygest-24-novosti-relizy-stati-interesnye-proekty-i-biblioteki-iz-mira-Python-mart-2018-9-aprelya-2018.png) Всем привет! Это уже двадцать четвертый выпуск дайджеста на Хабрахабр о новостях из мира Python.

Всем привет! Это уже двадцать четвертый выпуск дайджеста на Хабрахабр о новостях из мира Python.

Присылайте свои интересные материалы из мира Python.

С предыдущим digest можно ознакомиться здесь.

![Pygest #24. Новости, релизы, статьи, интересные проекты и библиотеки из мира Python [март 2018 — 9 апреля 2018] - 1 image](https://www.pvsm.ru/images/2018/04/10/Pygest-24-novosti-relizy-stati-interesnye-proekty-i-biblioteki-iz-mira-Python-mart-2018-9-aprelya-2018.png) Всем привет! Это уже двадцать четвертый выпуск дайджеста на Хабрахабр о новостях из мира Python.

Всем привет! Это уже двадцать четвертый выпуск дайджеста на Хабрахабр о новостях из мира Python.

Присылайте свои интересные материалы из мира Python.

С предыдущим digest можно ознакомиться здесь.

Здравствуйте!

Недавно я наткнулся на запись очень интересного выступления Саймона Пейтона-Джонса(ведущий разработчик языка Haskell) в Microsoft Research Cambridge. В нём он рассказывает студентам, как проводить научные исследования и писать статьи по Computer Science. Его мысли мне показались очень интересными, причем применимыми не только для области CS.

Исследователей, аспирантов, студентов, и в целом людей, которые пишут статьи в научные журналы или которым это скоро предстоит прошу под кат где вы сможете найти мою русскую адаптацию его выступления. Читать полностью »

Несколько дней назад сервис Sci-Hub, предоставляющий свободный доступ с статьям из платных научных журналов, прекратил работу на территории РФ. При попытке зайти на сайт с российского IP посетитель получал сообщение о том, что сервис больше не работает в России, с объяснением, почему так случилось. Главная причина — это многолетняя травля Александры Элбакян в русскоязычном Интернете. Последняя капля в море обид — это то, что недавно сотрудник РАН назвал в честь основательницы Sci-Hub новооткрытое насекомое. Речь идет о наезднике-ихневмониде, получившему название Idiogramma elbakyanae в честь Александры.

Несколько дней назад сервис Sci-Hub, предоставляющий свободный доступ с статьям из платных научных журналов, прекратил работу на территории РФ. При попытке зайти на сайт с российского IP посетитель получал сообщение о том, что сервис больше не работает в России, с объяснением, почему так случилось. Главная причина — это многолетняя травля Александры Элбакян в русскоязычном Интернете. Последняя капля в море обид — это то, что недавно сотрудник РАН назвал в честь основательницы Sci-Hub новооткрытое насекомое. Речь идет о наезднике-ихневмониде, получившему название Idiogramma elbakyanae в честь Александры.

Сегодня стало известно о том, что сервис вновь доступен для пользователей из России. Насколько можно понять, Элбакян сменила гнев на милость после того, как многие российские ученые прислали ей письма, в которых благодарили ее за «помощь в работе», называя «маргиналами» обидчиков Александры. По ее словам, отправители писем просили ее не считать полученные обидные высказывания «мнением научного сообщества страны».

Читать полностью »

Что делать, если хочется побольше узнать про нейронные сети, методы распознавания образов, компьютерное зрение и глубокое обучение? Один из очевидных вариантов — подыскать для себя какие-либо курсы и начать активно изучать теорию и решать практические задачи. Однако на это придется выделить значительную часть личного времени. Есть другой способ — обратиться к «пассивному» источнику знаний: выбрать для себя литературу и погрузиться в тему, уделяя этому всего полчаса-час в день.

Поэтому, желая облегчить жизнь себе и читателям, мы сделали краткую подборку из книг, статей и текстов по направлению нейросетей и глубокого обучения, рекомендуемых к прочтению резидентами GitHub, Quora, Reddit и других платформ. В неё вошли материалы как для тех, кто только начинает знакомство с нейротехнологиями, так и для коллег, желающих расширить свои знания в этой области или просто подобрать «легкое чтение» на вечер.

Предлагаю читателям перевод статьи «Why Some People Get Promoted (And Others Don’t)» за авторством Janet Coi.

Успех не линеен. Терпение и труд, конечно, всё перетрут, но сами по себе они не обеспечивают дальнейшего логического развития.

Заметьте, как часто люди, ужасно выполняющие свою работу, не теряют её, – а даже получают повышение! – пока остальные находятся в ступоре или уходят из-за того, что не могут продвинуться. Здесь имеют место несколько факторов. Даже прежние заслуги не имеют такого определяющего значения, так что все награды можно поставить на полочку.

Читать полностью »

В статье Джона Харриса из серии «Основы геймдизайна» представлен подробный обзор самых популярных настольных игр, включая традиционные вроде шахмат и го, ролевые вроде «Зова Ктулху», европейские вроде «Колонизаторов» и многие другие, у которых есть чему поучиться.

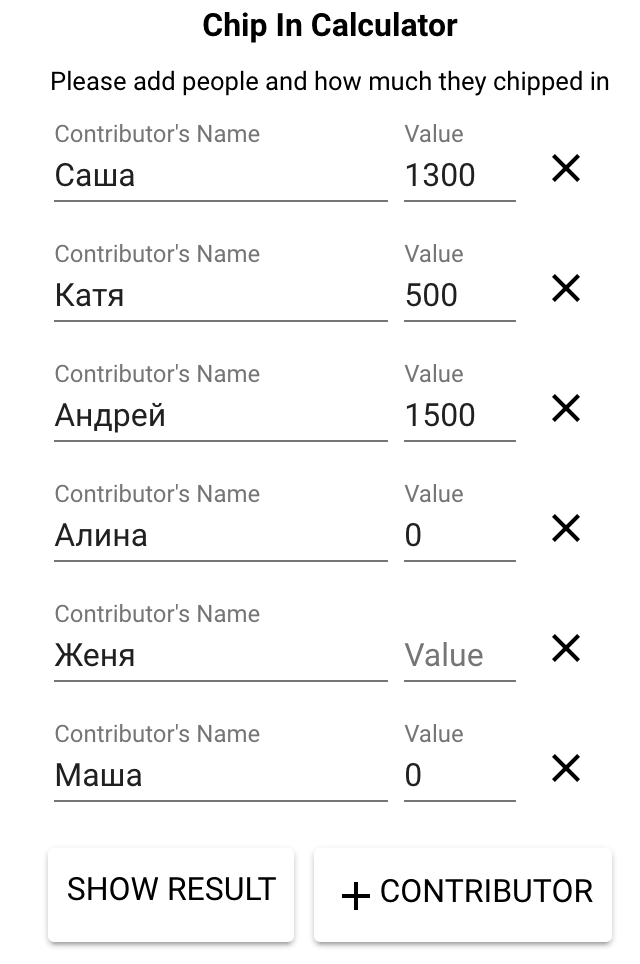

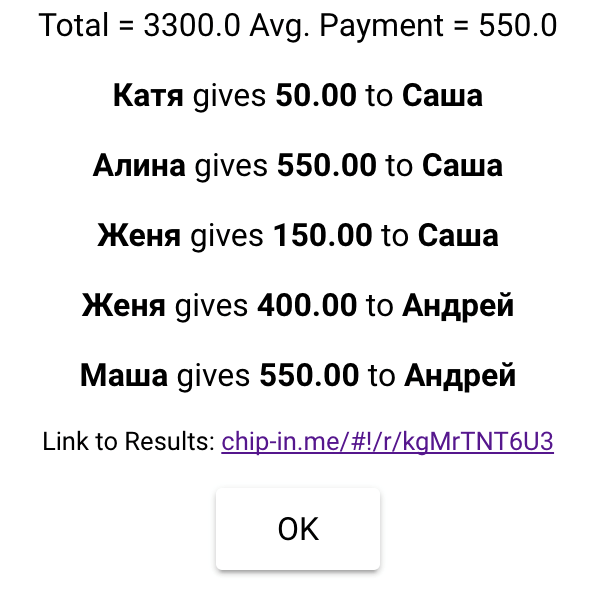

Меня зовут Александр Кашеверов (@kashesandr), я занимаюсь веб-разработкой в DataArt с 2011 года. Люблю веб, игру «любоеслово точка JS», спонтанные вылазки с друзьями на природу. И с этими вылазками часто возникала одна и та же проблема: когда скидывались на еду для 14 – 15 человек, бывало сложно понять, кто и кому сколько денег потом должен…

Практикуясь в новой для себя технологии, я заодно написал небольшую утилиту, задача которой — упрощать жизнь в таких случаях. Так появился крохотный сайт chip-in.me. Все предельно просто: вписываем людей, их вклад в общую покупку (только с равным долями!), нажимаем кнопку и получаем результат — кто, кому и сколько должен отдать денег, с именами и суммами. Результатом можно поделиться с друзьями.

Выбор был сделан в пользу Polymer. И вот почему:

Автор: Сергей Зиновьев

Многие мобильные и веб-приложения включают в себя разные географические данные, ведь мы сталкиваемся с картами практически везде. Так, они используются в разных социальных приложениях — от геосоциальных сетей вроде Foursquare до сервисов по поиску попутчиков вроде BlaBlaCar. Google, Microsoft, Yahoo и многие другие IT-гиганты предоставляют свой API для простых операций: отображение карт, маркеров на этих картах и проведение наиболее востребованных вычислений. Популярный фреймворк для быстрой разработки Ruby on Rails часто используется для разработки геоинформационных систем (ГИС) и веб-приложений с использованием картографических данных. На простом примере продемонстирую, какие проблемы могут ждать при использовании пространственных данных и как их избежать в Ruby on Rails-приложении.

Итак, мы разрабатываем приложение, и в какой-то момент необходимо добавить функцию поиска кратчайшего прямого расстояния между двумя географическими точками. Казалось бы, ничего сложного? Как бы не так! В своем блоге, в серии записей под тегом GeoRails, Дэниэл Азума приводит пример, когда неумение работать с пространственными данными может привести к трагедии.

Дэниэл предлагает нам рассмотреть следующую гипотетическую ситуацию. Представьте самолет, которому нужно совершить рейс из Сан-Франциско в Афины во время очередного извержения ТогоСамогоВулканаКоторыйНевозможноПроизнести в Исландии. Задача летчика — спланировать маршрут так, чтобы пролететь на безопасном расстоянии от вулкана. Также ему нужно знать длину маршрута, чтобы заправить самолет достаточным количеством топлива. Чтобы верно все рассчитать, командир воздушного судна делает запрос в центр организации воздушного движения.Читать полностью »

Продолжаем серию интервью с лидерами индустриальных практик и направлений DataArt. На этот раз мы поговорили с главой дизайн-студии DataArt Анастасией Режепп. Узнали, что нового в UX, почему стало больше шрифтов и обсудили интерфейсы будущего.

— Со стороны кажется, что в индустрии стали все больше думать о UX, и меньше — о красивых кнопках. Насколько это соответствует истине?

— Это совершенно точно. Как у кого получается об этом думать — совсем другой вопрос, но факт: UX действительно наступает по всем фронтам. Сейчас практически каждый крупный клиент приходит к нам в первую очередь с просьбой сделать UX. Причем как будет выглядеть их продукт — вопрос зачастую второстепенный. Некоторые заказчики формулируют запросы уже достаточно квалифицированно: просят подготовить им набор персон, customer journey maps, о которых буквально пару лет назад, кроме специалистов, никто не знал.

Почему так произошло — хороший вопрос. Мне кажется, что интересующиеся люди (а среди наших клиентов много интересующихся всем в индустрии) поняли, что UX — это важно, когда вокруг стало появляться все больше статей, видео, в которых популярно объясняется, как какую-нибудь новую функцию не просто внедрили, а протестировали, например. Вот недавно фейсбук сделал новые лайки. Так об этом не написал только ленивый: статьи в Wired, Techсrunch и так далее. А сама команда написала пространный текст, как они год — год, Карл! — работали над этими лайками: изучали пользовательское поведение в разных странах, эмоции, собирали статистику, тестировали. Все эти вещи просто на слуху.

Читать полностью »

Автор: Андрей Беляев

“Was gent ab?” — письмо c таким заголовком упало на рассылку travel-практики DataArt 18 января. В этом году в Берлине ведущие портала tnooz.com опять собирали хакатон, и мы вновь решили поехать. Причин было две:

В прошлом году команда DataArt участвовала впервые и совершенно неожиданно получила первый приз tnooz для больших команд. На этот раз мы уже примерно представляли, что нас ожидает. С технической стороны были готовы на 150 %: два разработчика, которые участвовали в хакатоне в 2015 году, Дима и Ярослав, были готовы ехать опять. Дениса Цыплакова, который организовывал всю поездку в прошлый раз, заменил я. Возникла только одна проблема: не было идейного вдохновителя. Все генераторы идей, включая Романа Пескина, были по уши заняты текущими делами и не могли быть в Берлине в марте. Кроме того, в анонсе ограничились ограничились общими фразами о теме хакатона:

Tnooz, the leading source of news and analysis about travel tech, brings together developers and the travel industry to invent mobile applications for the airline passenger and in-destination experiences during the weekend hackathon.Читать полностью »