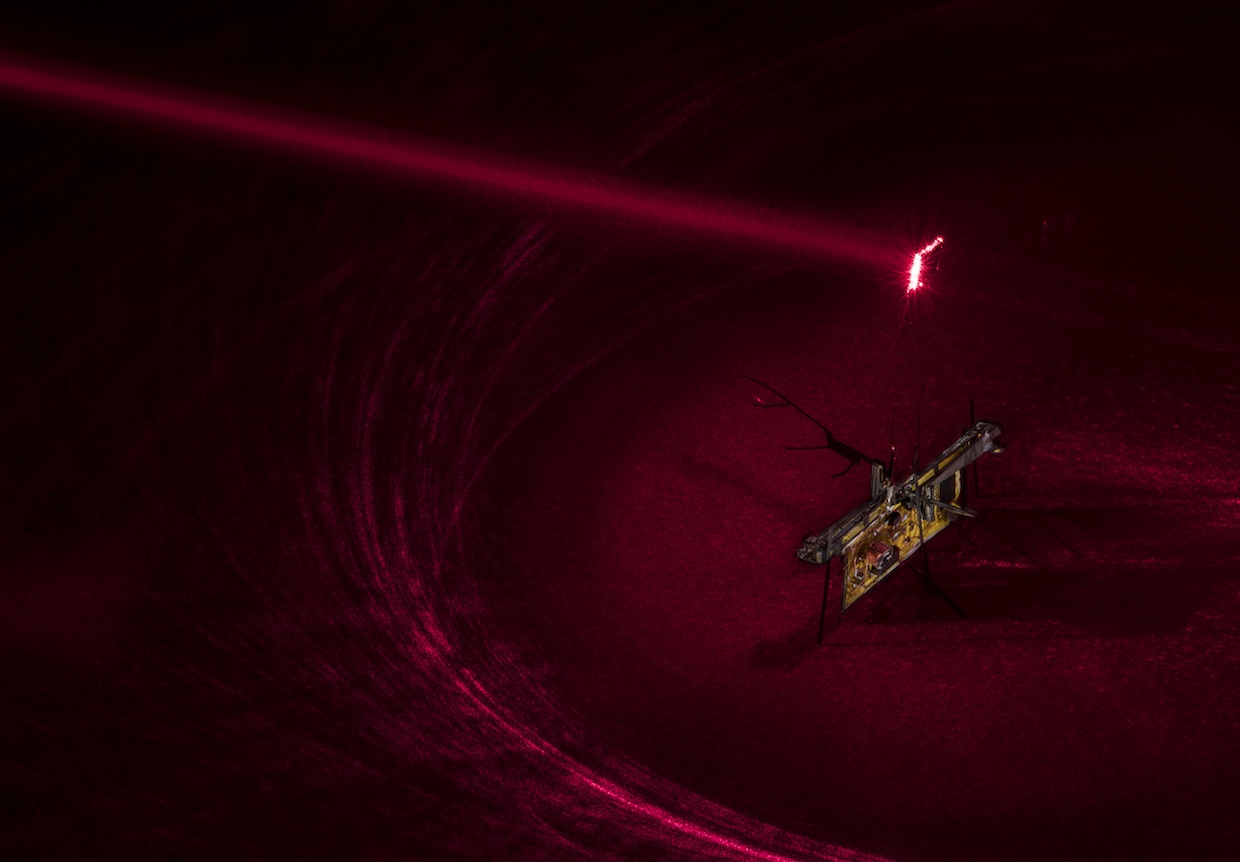

Есть вопросы, которые мы задавали либо пытались на них ответить: почему небо синее, сколько звезд на небосводе, кто сильнее — белая акула или косатка и т.д. А есть вопросы, которые мы не задавали, но ответ от этого менее интересным не становится. К таким вопросам можно отнести следующий — что такого важного решили исследовать ученые из Лундского (Швеция), Витватерсрандского (ЮАР), Стокгольмского (Швеция) и Вюрцбургского (Германия) университетов вместе взятых? Наверное, это что-то очень важное, очень сложное и невероятно полезное. Ну, насчет этого однозначно сказать сложно, но это точно весьма занимательно, а именно — как ориентируются в пространстве жуки-навозники. На первый взгляд тут все тривиально, но наш мир полон вещей, которые не так просты как кажутся и жуки-навозники тому подтверждение. Итак, что такого уникального в навигационной системе жука-навозника, как ученые это проверили и при чем тут конкуренция? На эти и другие вопросы мы найдем ответы в докладе исследовательской группы. Поехали.

Читать полностью »