Рубрика «млекопитающие»

Интеллект эволюционировал в позвоночных как минимум дважды

2025-04-25 в 10:08, admin, рубрики: интеллект, млекопитающие, неокортекс, позвоночные, птицы, разум, эволюция, эволюция интеллектаНикто не знает, как дать определение молоку и тем более как его воспроизвести

2023-06-29 в 14:00, admin, рубрики: биология, здоровье, млекопитающие, молоко, Научно-популярное

Если бы инопланетная форма жизни завтра высадилась на Землю и вызвала к себе передовых экспертов планеты по лактации, ей пришлось бы очень постараться, чтобы понять, чем именно люди и другие млекопитающие кормят своих детей.

Дхоль: умнейший хищник Азиатских лесов

2022-07-23 в 11:48, admin, рубрики: биология, волки, Дхоли, животные, Красные волки, млекопитающие, Научно-популярное, Плейстоцен, плейстоценовый парк, хабр без фанерозоя не хабр, хищники, Читальный залАвтор сообщества Фанерозой: териолог Хрис Салатор.

Все континенты в позднем плейстоцене, за исключением Антарктиды и Австралии, были населены разной фауной, но имели очень схожие экосистемы.

Не соответствует тематике хабра! Низкий технический материал!

Разбираемся в особенностях строения мозга врановых

2022-01-23 в 11:50, admin, рубрики: биология, вороны, Врановые, интеллект, млекопитающие, мозг, Научно-популярное, научпоп, обезьяны, орнитология, попугаи, Читальный зал

Разумеется, самая главная особенность врановых – их интеллект. Причём история исследования птичьего мозга полна драм и мучительных попыток натянуть сову теории на глобус практических наблюдений.

Му-му, гав-гав, кря-кря: эволюция акустической коммуникации

2020-01-24 в 7:50, admin, рубрики: акустика, Блог компании ua-hosting.company, вербальная коммуникация, генетика, животные, земноводные, история, коммуникации, млекопитающие, Научно-популярное, общение, передача информации, птицы, связь, сигналы, Читальный зал, эволюция, экология

В мире животных, к коим стоит относить и людей, существует множество методов передачи информации друг другу. Это может быть энергичный танец, как у райских птиц, говорящий о готовности самца к продолжению рода; это может быть яркий окрас, как у древесных лягушек Амазонки, говорящий об их ядовитости; это может быть запах, как у собачьих, отмечающий границы территории. Но самым привычным для большинства развитых животных является акустическая коммуникация, то есть использование звуков. Мы даже деток своих с пеленок учим тому, кто и как говорит: коровка — му-му-му, собачка — гав-гав и т.д. Для нас вербальное, то бишь акустическое общение, является неотъемлемым аспектом социализации. То же самое можно сказать и про других представителей фауны. Ученые из Хайнаньского университета (Китай) решили заглянуть в прошлое, чтобы понять эволюцию акустической коммуникации. Насколько акустическое общение распространено среди животных, когда оно зародилось и почему стало доминирующим методом передачи информации? Об этом мы узнаем из доклада исследователей. Поехали.Читать полностью »

Китайские биологи доказали, что эмбрионы млекопитающих могут развиваться в невесомости

2016-04-19 в 19:45, admin, рубрики: Биотехнологии, будущее здесь, зоология, китай, космонавтика, космос, млекопитающие, Научно-популярное, эмбрионы

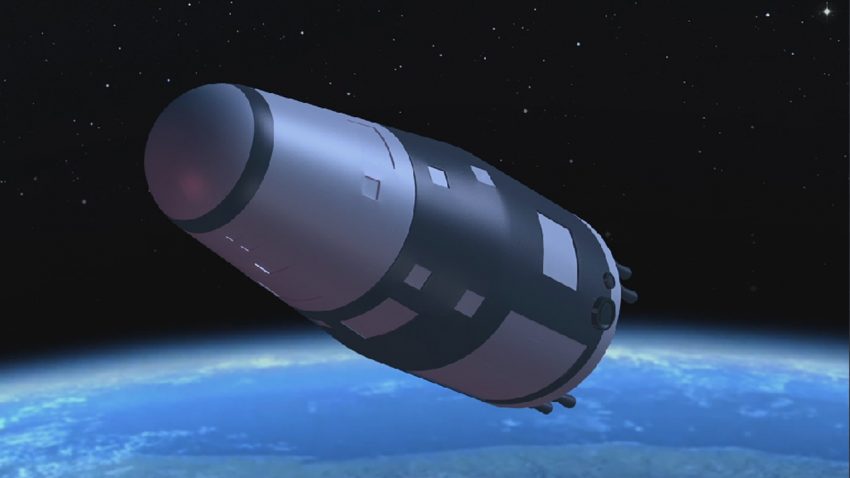

Модель микрогравитационного спутника Shijian-10

Издание China Daily сообщает об успехе китайских биологов, впервые (по их словам) доказавших возможность формирования зародышей млекопитающих в условиях невесомости. Эксперимент проводится на спутнике Shijian-10, запущенном на орбиту 6 апреля.

На спутнике в небольшой (размером с микроволновку) камере находится порядка 6000 эмбрионов мышей, до запуска пребывавших в самой ранней, двухклеточной стадии развития. Через 96 часов после запуска, проведя несколько дней в невесомости, эмбрионы дошли до стадии бластоцисты (находящейся между стадиями морулы и зародышевого диска). Бластоцисты грызунов имеют размер порядка 0,1 мм.

Читать полностью »

Учёные разморозили мозг кролика в близком к идеальному состоянии

2016-02-09 в 19:47, admin, рубрики: Биотехнологии, крионика, млекопитающие, научная фантастика, Научно-популярное, фонд сохранения мозгаКоманда учёных во главе с выпускником Массачусетского технологического института Робертом МакИнтайром (Robert McIntyre) сумела заморозить мозг небольшого млекопитающего и восстановить его в состоянии, близком к идеальному. Фонд сохранения мозга наградил команду премией «Small Mammal Brain Preservation Prize».