Квантовые вычисления — это самая большая революция в вычислениях со времен… вычислений. Наш мир состоит из квантовой информации, но мы воспринимаем мир как классическую информацию. То есть очень много происходит в небольших масштабах, недоступных нашим нормальным чувствам. Как люди, мы эволюционировали, чтобы обрабатывать классическую информацию, а не квантовую информацию: наш мозг запрограммирован на то, чтобы думать о саблезубых кошках, а не о кошках Шредингера. Мы можем достаточно легко закодировать нашу классическую информацию с помощью нулей и единиц, но как насчет доступа к дополнительной доступной информации, из которой состоит наша Вселенная? Можем ли мы использовать квантовую природу реальности для обработки информации? Конечно, иначе нам пришлось бы закончить этот пост здесь, и это нас всех не удовлетворило бы. Давайте исследуем возможности квантовых вычислений, а затем приступим к написанию собственного квантового кода.

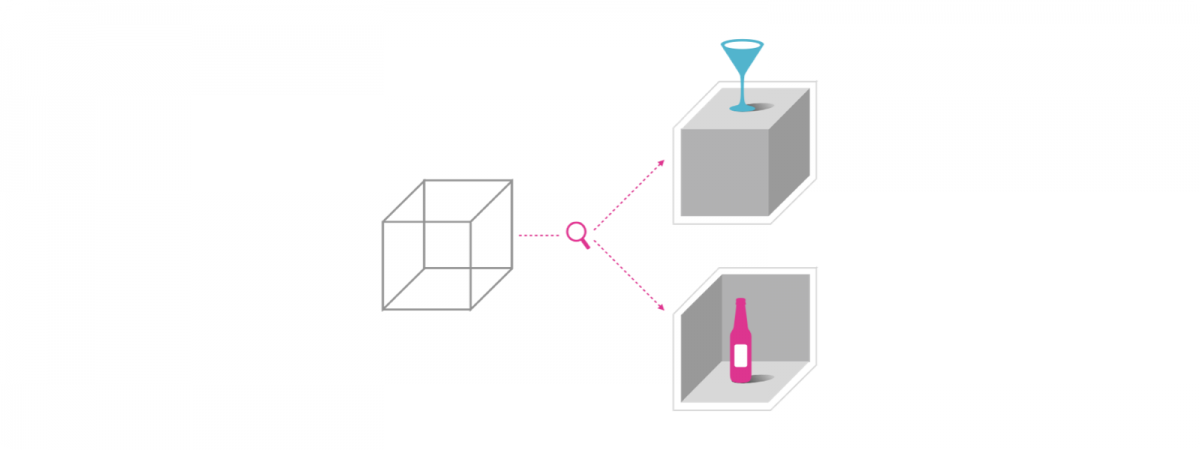

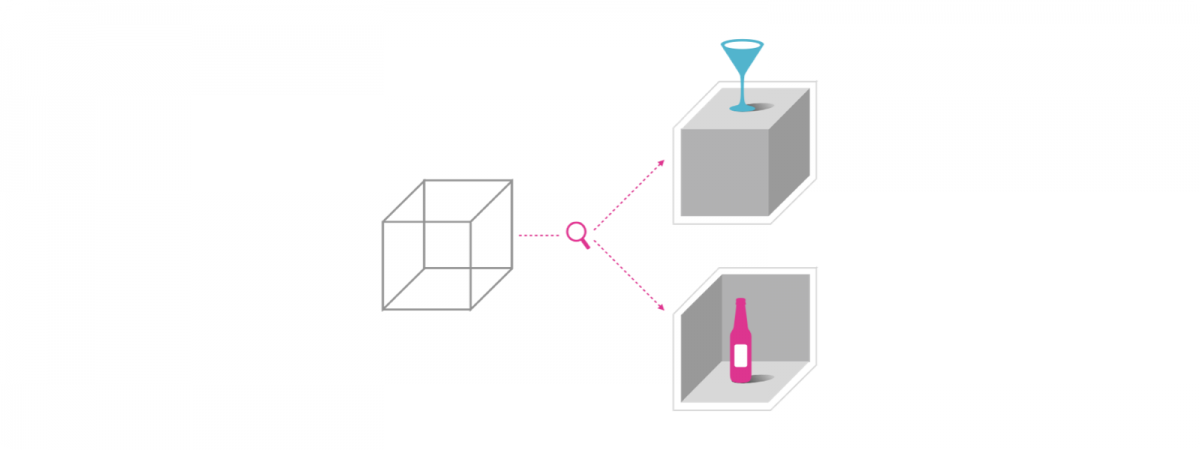

Отправной точкой для изучения квантовых вычислений является понимание того, что, хотя многие принципы противоречат здравому смыслу, классическая вселенная, которую мы знаем и любим, — всего лишь тень квантовой ткани реальности. Часть того, чтобы привыкнуть к кванту, — это привыкнуть к ограничениям нашего собственного восприятия. Это ограничение аналогично рисованию трехмерного объекта на двухмерном листе бумаги. Взгляните на каркас ниже. Он может представлять собой либо коробку (мы можем проиллюстрировать это стаканом сверху), угол (мы можем поместить бутылку внутрь, чтобы мы увидели угол).

Мы вынуждены видеть либо одно, либо другое, а не то и другое одновременно. Читать полностью »