Так уж получилось, что я уже давненько читаю Хабр и особенно раздел про искусственный интеллект, однако до сих пор так и не отважился внести свою лепту в общий уровень энтропии.

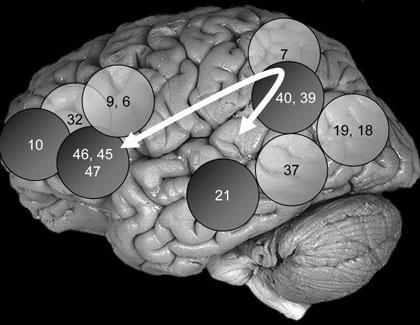

Оживленные дискуссии в комментариях показывают живой интерес к теме и одновременно большое разнообразие точек зрения, мнений и уровней подготовки. Просмотрев историю публикаций, я как-то не нашел важного отправного пункта для многих рассуждений, а именно – какого-нибудь описания механизмов передачи сигналов в мозге. Те, кто пишут про нейронные сети и прогресс в компьютерных моделях интеллекта обычно вскользь упоминают про синапсы и медиаторы (что вполне достаточно для их целей), те же, кто пытается понять природу естесственного интеллекта в основном рассуждают философскими категориями. В результате, множество коментариев содержат отсылки к популярным домыслам и мифам, не находящим подтверждения в современных исследованиях.

В данной статье я в сжатой форме попытаюсь дать ответы на следующие вопросы:

— что же такое нейрон, как он устроен и работает?

— что происходит в синапсах, когда нейроны общаются друг с другом?

А в следующей (-щих):

— как интеллект и сознание связаны с активностью нейронов? (здесь же про то, как информация обрабатывается мозгом, нейропластичность, квантовую теорию сознания, сон и т.д.)

Читать полностью »