Спойлер! В статье возможно самое интересное из мира науки за 2019 год. Но это не точно.

Коротко о нас — мы белоруские научные скауты, молодость которых еще только разбивается о гранит реальности. Мы проводим те научные мероприятия, которые считаем нужными и потому что можем. Мы называем себя SCITEEN.

И мы реализовали новый проект TOP12, где приводим 12 наиболее интересных, на наш взгляд, междисциплинарных научных открытий за прошедший год.

Изначально мы планировали сделать открытую лекцию об исследованиях, однако некоторые из авторов работ дали нам предварительное согласие выступить перед аудиторией посредством видеоконференции. Таким образом, мы дополним наш лекториум рассказами людей, стоящих у истоков:) Можно будет задать вопросы о том как возникла идея или что планируется в дальнейшем. Для выбора интересующих тем в нашей группе в вк и под постом мы устроили голосование..

А теперь, собственно говоря, сам топ. Надеемся, что материал понравится как гикам, так и учёным мастодонтам!

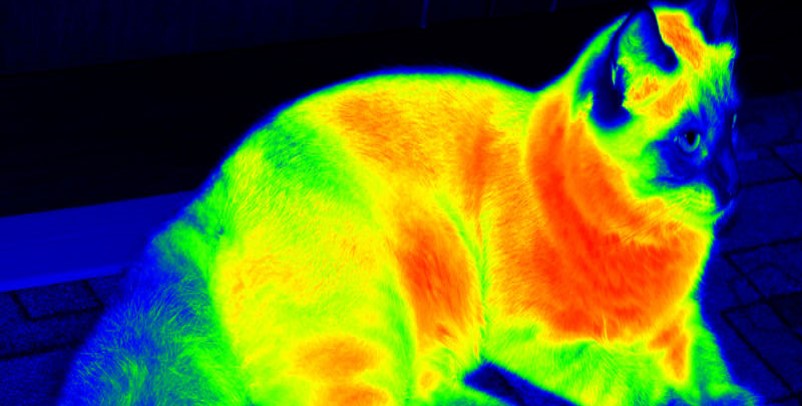

1. Как получить инфракрасное зрение?

Научная группа во главе с Тианом Сюэ из University of Science and Technology of China и Ганг Ханом из University of Massachusetts Medical School изменила зрение мышей так, чтобы они могли видеть ближний инфракрасный свет (NIR), сохранив свою естественную способность видеть нормальный свет. Это было выполнено при помощи инъекции специальных наночастиц в их глаза. Эффект продолжался около 10 недель без каких-либо серьёзных побочных эффектов.