Рубрика «электронные лампы»

Носить электроны в решете, или зачем радиолампам дырявые аноды?

2025-10-03 в 9:01, admin, рубрики: ruvds_статьи, радиолампы, электронные лампыДомашние эксперименты с радиолампами. Часть 1. Теория

2024-12-04 в 8:05, admin, рубрики: диод, звук, радиолампы, сделай сам, триод, унч, усилитель, эксперимент, электронные лампы

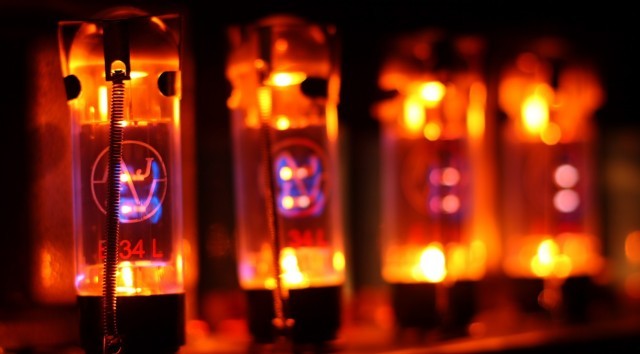

Мир радиоламп стремительно уходит, уступая микросхемам и транзисторам. Осваивая конструирование электронных систем, вы можете оставить за бортом эти, некогда очень широко распространенные устройства.

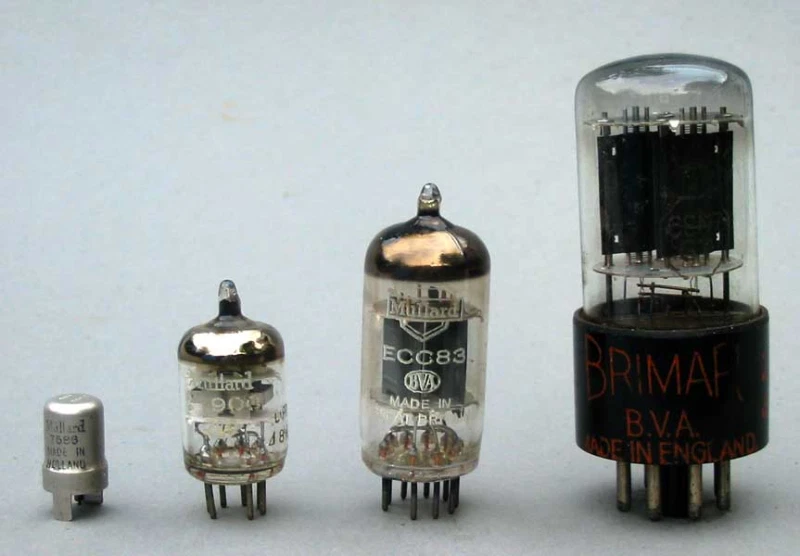

Ретротехнологии. Нувистор – последнее слово в истории электронных ламп

2021-08-10 в 17:00, admin, рубрики: ruvds_перевод, Блог компании RUVDS.com, Научно-популярное, нувистор, Производство и разработка электроники, радиолампа, Электроника для начинающих, электронные лампы

Статья посвящена многим неизвестному типу радиоламп, который последним в их роде составлял достойную альтернативу транзисторам. Здесь мы в общих чертах вспомним некоторые исторические нюансы и отметим ряд отличительных особенностей этих ламп. Читать полностью »

Представляем вакуумный транзистор: устройство, сделанное из пустоты

2018-12-24 в 12:00, admin, рубрики: нанотехнологии, Производство и разработка электроники, транзистор с вакуумным каналом, транзисторы, электронные лампыЛюбопытная смесь из электронной лампы и МОП-транзистора однажды, возможно, заменит традиционный кремний

В сентябре 1976 года, в разгаре Холодной войны, Виктор Иванович Беленко, советский лётчик и перебежчик, отклонился от курса тренировочного полёта над Сибирью, который он проводил в самолёте Миг-25П, быстро пересёк Японское море на малой высоте, и посадил самолёт в гражданском аэропорту Хоккайдо, когда топлива уже оставалось всего на 30 секунд. Его внезапная измена Родине стала манной небесной для американских военных аналитиков, у которых впервые появилась возможность вблизи изучить высокоскоростной советский истребитель, считавшийся ими одним из наиболее передовых самолётов. Но то, что они увидели, их поразило.

Корпус летательного аппарата был сделан грубее, чем у современных ему американских истребителей, и в основном состоял из стали, а не из титана. Приборные отсеки были заполнены оборудованием, работавшим на электронных лампах, а не на транзисторах. Очевидным заключением, несмотря на бытовавшие страхи, стало то, что даже самая передовая технология безнадёжно отстала от западной.

Читать полностью »

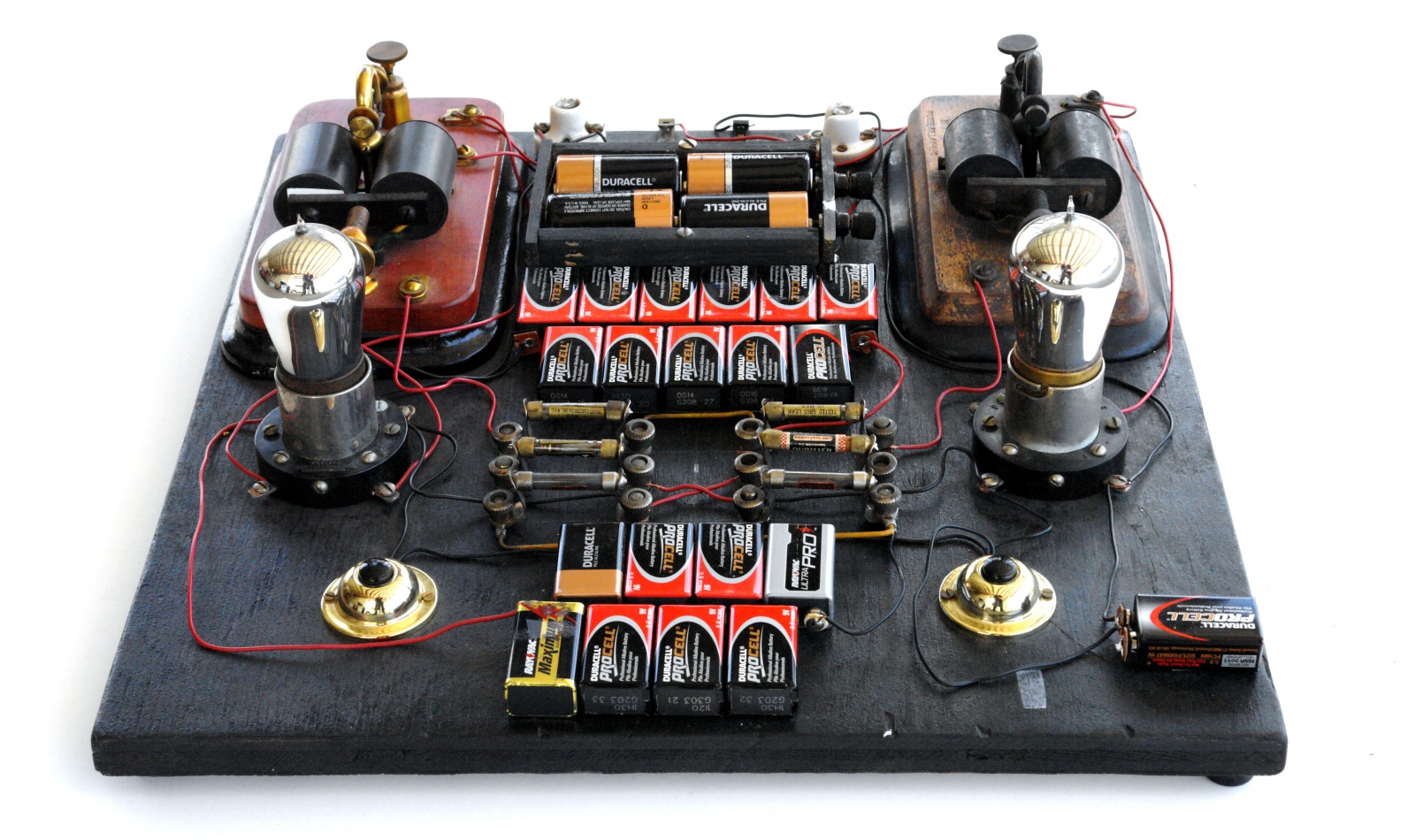

Воссоздание первого триггера

2018-07-06 в 13:00, admin, рубрики: flip-flop, Производство и разработка электроники, триггер, электронные лампыФундаментальный строительный блок современных цифровых схем празднует своё столетие

Многим инженерам знакомы имена Ли де Фореста, изобретателя усиливающей электронной лампы, Уолтера Браттейна и Уильяма Шокли, изобретателей транзистора. Однако мало кто знает Уильяма Экклза и Ф.У. Джордана, зарегистрировавших патент на триггер 100 лет назад, в июне 1918-го. Триггер – ключевой строительный блок цифровых контуров: он работает как электронный переключатель, который можно установить в положение вкл или выкл, в котором он и останется даже после прекращения подачи контрольного сигнала. Это позволяет схемам запоминать и синхронизировать их состояния, и следовательно, выполнять секвенциальные логические операции.

Читать полностью »

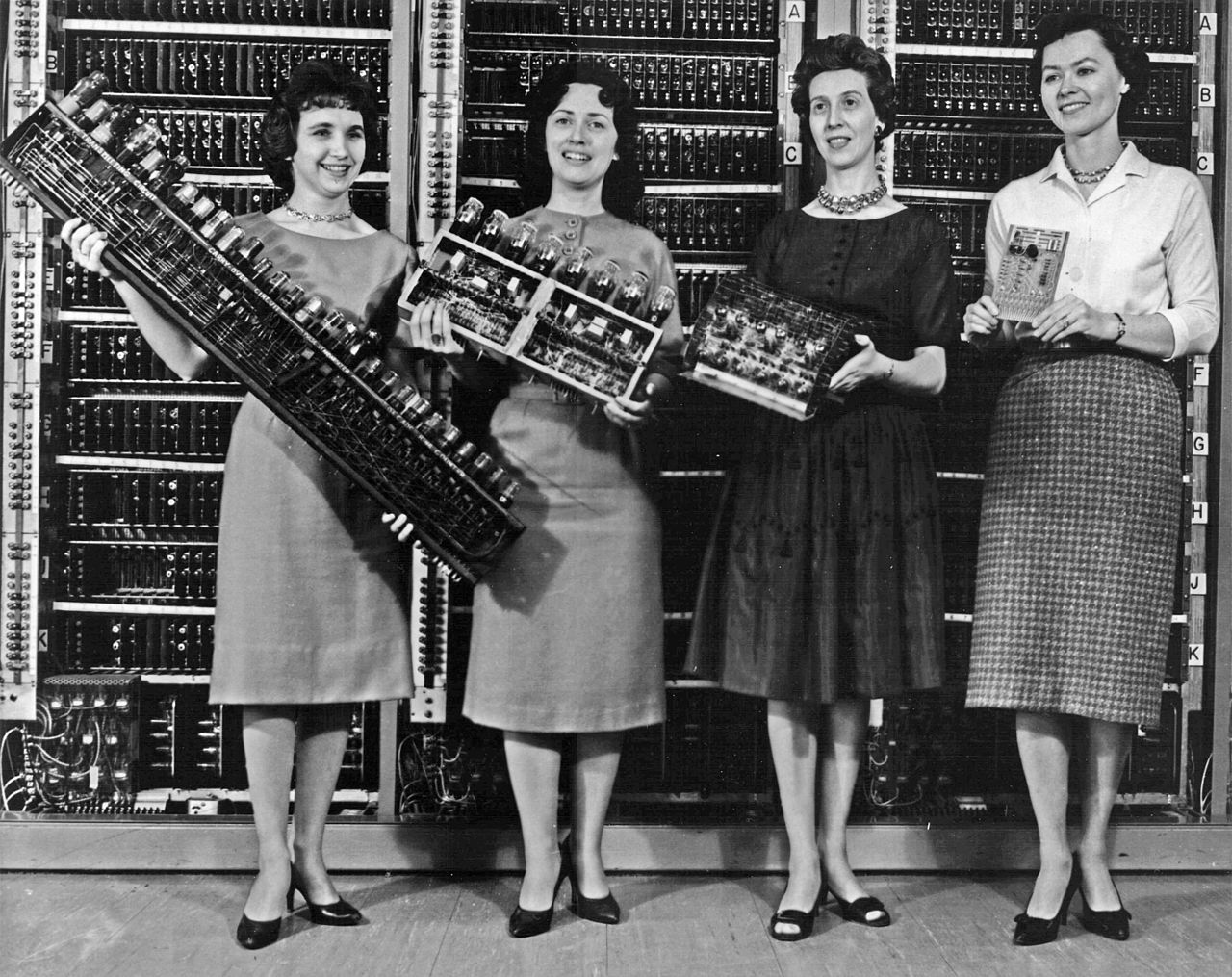

Электронные компьютеры, часть 3: ENIAC

2017-12-03 в 9:00, admin, рубрики: ENIAC, история реле, Производство и разработка электроники, старое железо, электронные лампы

Второму проекту по созданию электронного компьютера, появившемуся в результате войны, как и «Колоссу», требовалось множество умов и рук для плодотворного воплощения. Но, как и «Колосс», он никогда бы не появился, не будь один-единственный человек одержим электроникой. В данном случае его звали Джон Мокли.

История Мокли переплетается загадочными и подозрительными путями с историей Джона Атанасова. Как вы помните, мы оставили Атанасова и его помощника Клода Берри, в 1942 году. Они бросили работу над электронным компьютером и занялись другими военными проектами. У Мокли было много общего с Атанасовым: они оба были профессорами физики в малоизвестных институтах, не обладавших престижем и авторитетам в широких академических кругах. Мокли томился в изоляции в качестве учителя крохотного Колледжа Урсинус в пригороде Филадельфии, у которого не было даже такого скромного престижа, как у штата Айова, где работал Атанасов. Никто из них не сделал ничего, чтобы привлечь внимание своих более элитарных собратьев из, скажем, Чикагского университета. Однако обеих захватила эксцентричная идея: построить вычислительную машину из электронных компонентов, тех же самых частей, из которых делали радио и телефонные усилители.

Читать полностью »

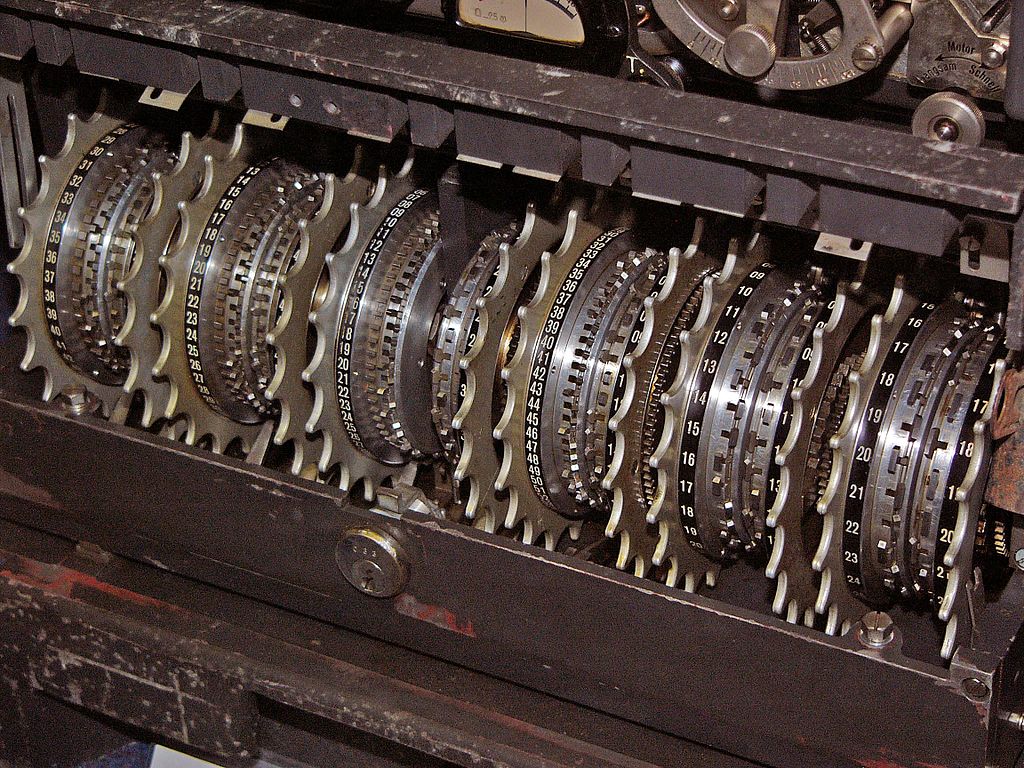

Электронные компьютеры, часть 2: Колосс

2017-11-29 в 13:31, admin, рубрики: Производство и разработка электроники, расшифровка, старое железо, танни, электронные лампы

В 1938 году глава Британской секретной разведки без лишнего шума приобрёл имение площадью в 24 гектара в 80 милях от Лондона. Оно было расположено на пересечении железных дорог, идущих из Лондона на север, и из Оксфорда на западе в Кембридж на востоке, и было идеальным местом для организации, которой никто не должен был видеть, однако же расположенной в быстрой доступности для большей части важных центров знаний и власти Британии. Имение, известное, как Блетчли-парк, стало британским центром взлома шифров во время Второй Мировой. Это, возможно, единственное место в мире, известное причастностью к криптографии.

Танни

Летом 1941 года в Блетчли уже вовсю велись работы по взломы знаменитой шифровальной машины Энигма, использовавшейся немецкими армией и флотом. Если вы смотрели фильм про британских взломщиков шифров, то там рассказывали про Энигму, но мы не будем тут о ней распространяться — поскольку вскоре после вторжения в Советский союз в Блетчли обнаружили передачу сообщений с новым типом шифрования.

Читать полностью »

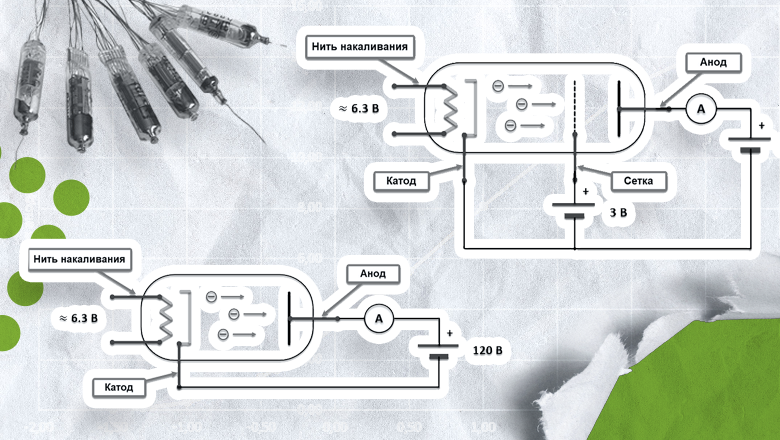

История реле: электронная эра

2017-07-10 в 13:42, admin, рубрики: старое железо, триоды, эдисон, электроника, электронные лампыВ предыдущих сериях:

• Забытое поколение релейных компьютеров [перевод Mail.ru]

• История реле: просто соединить

В прошлый раз мы увидели, как первое поколение цифровых компьютеров было построено на основе первого поколения автоматических электрических переключателей – электромагнитных реле. Но к тому времени, когда эти компьютеры были созданы, за кулисами дожидался своего выхода ещё один цифровой переключатель. Реле было электромагнитным устройством (использовавшим электричество для управления механического переключателя), а новый класс цифровых переключателей был электронным – основанным на новых знаниях об электроне, появившихся в начале XX века. Эта наука обозначила, что переносчиком электрической силы был не ток, не волна, не поле – а твёрдая частица.

Читать полностью »

Современные наноразмерные электронные лампы могут стать альтернативой кремниевым транзисторам

2016-06-08 в 10:49, admin, рубрики: кремний, нанолампы, нанотехнологии, Научно-популярное, Процессоры, техпроцессы, физика, электронные лампы, метки: нанолампы

Сейчас существуют определенные трудности дальнейшего масштабирования технологии полупроводников, а также связанная с этим проблема повышения производительности процессора без увеличения тактовой частоты.

Исследователи из Калифорнийского технологического института считают, что они смогут решить существующую проблему, вернувшись к очень старой технологии. Электронные лампы, по словам исследователя Акселя Шерера, могут стать ключом к повышению производительности транзисторов и снижению потребляемой мощности.

Читать полностью »

DARPA разрабатывает радиолампы нового поколения

2015-08-17 в 23:00, admin, рубрики: Darpa, Производство и разработка электроники, радиолампы, физика, электромагнитный импульс, электронные лампы

Старые добрые радиолампы широко применялись в электронных устройствах прошлых лет, но с появлением твёрдотельной электроники ушли на второй план. Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США (DARPA) считает, что электронные лампы ещё не исчерпали свой потенциал. Более того, у них есть уникальные преимущества перед кремниевыми транзисторами.

Читать полностью »