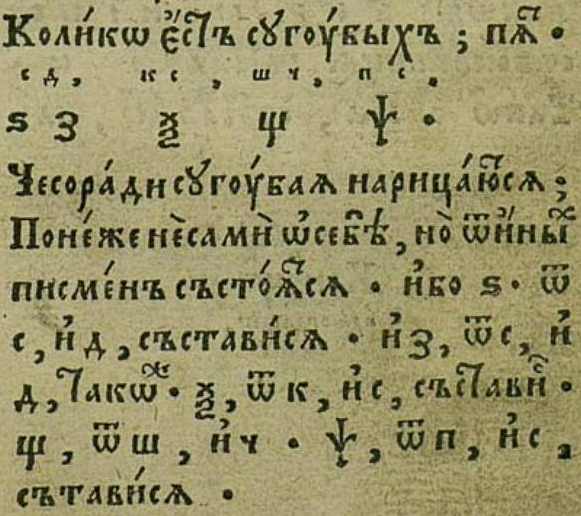

Амбициозный проект Луначарского — далеко не первое предложение по упрощению русской орфографии, оставшееся нереализованным. Уже у Лаврентия Зизания в «Грамматике словенской» (1596) — первом учебнике церковнославянского языка — были упомянуты сугубые (двойные) согласные Ѕ, З, Ѯ, Щ, Ѱ, которые «не сами о себе, но от иных письмён состоятся», т.е. эквивалентны парам простых согласных — тех, которые «ни от ких иных состоятся, но сами о себе суть». Примечательно, что разложение Ц на ТС или Ч на ТШ не упоминается ни одним из грамматистов от времён Зизания до времён Луначарского: Ц и Ч всегда воспринимались более «едиными», чем Щ и т.п.

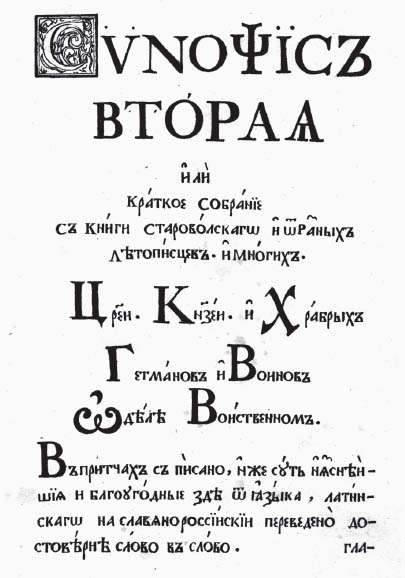

Но Зизанию и его современникам, прямо указывавшим на избыточность церковнославянской кириллицы, не могло бы прийти в голову призывать к отказу от «лишних» букв: как описывает ситуацию Б.А. Успенский в статье «Раскол и культурный конфликт XVII века» (1990), «Церковнославянский язык понимался на Руси не просто как одна из возможных систем передачи информации, но прежде всего как система символического представления православного вероисповедания, т.е. как икона православия» (в оригинале выделено капсом). В «Сказании о русской грамоте» (12 в.) встречаем ещё более сильную формулировку: «грамота руская никымъ же явлена, нъ токмо самѣмъ Богомь вседержителемь, Отцемь и Сыномь и Святымь Духомь… а грамота руская явилася Богомь дана въ Корсуни русину, от неяже научися философъ Костянтинъ, и оттуду сложивъ и написавъ книгы рускымь языкомь.» Соответственно, искажение канонической орфографии приравнивалось к церковной ереси. Первоисточники православных текстов были на греческом, и одной из целей при создании кириллицы была возможность записи греческих слов максимально близко к оригиналу: например, «синопсис» (от гр. σύνοψις) писалось как сѷноѱїсъ и было, как и в греческом, женского рода. В грамматике Мелетия Смотрицкого (1619) были выделены шесть «странных согласных» — это Ґ, Ѕ, Ф, Ѯ, Ѱ, Ѳ, используемые только в греческих заимствованиях.

Пока русские книги были рукописными, в них неизбежно отражались орфографические привычки каждого переписчика, и вряд ли можно было найти копии одной книги без разночтений между ними. Каждый монастырь придерживался своего варианта орфографии, и считал боговдохновлённым именно его. Распространение книгопечатания потребовало выработать единые для всех православных славян канонические тексты, что привело ко «Книжной справе» в середине 17 в. и к последовавшему за ней расколу русского православия. Вместе с этим назрел и вопрос создания для светской русской литературы собственной орфографии, независимой от теологических споров по поводу богоугодности того или иного написания, и руководствующейся сугубо практическими соображениями — в первую очередь, близостью к живым русским диалектам, к 18 в. настолько отдалившимся от церковнославянского, что общая для них орфография вызывала существенные неудобства.

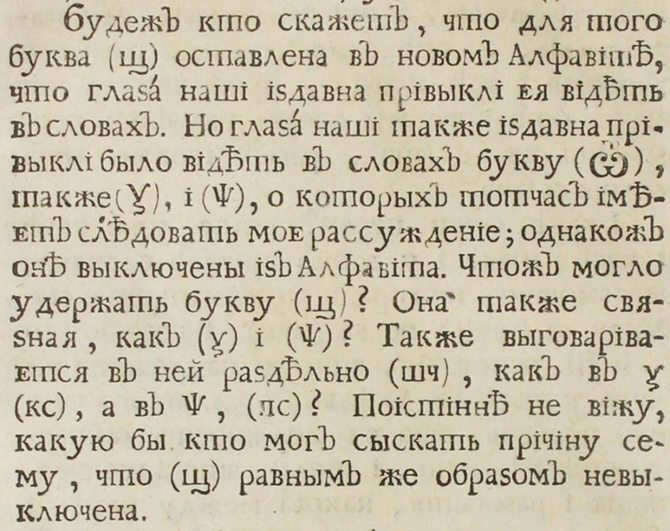

При разработке по инициативе Петра Великого гражданского алфавита у Щ был хороший шанс отправиться на свалку истории вместе с от (Ѿ), кси (Ѯ), пси (Ѱ) и прочими «церковными» буквами. В.К. Тредиаковский в 1748 писал: «Буде ж кто скажет, что для того буква Щ оставлена в новом алфавите, что глаза наши издавна привыкли её видеть в словах: но глаза наши также издавна привыкли было видеть в словах букву Ѿ, также Ѯ, и Ѱ… однако ж они выключены из алфавита. Что ж могло удержать букву Щ? Она так же связная, как Ѯ и Ѱ?.. Поистине не вижу, какую бы кто мог сыскать причину сему, что Щ равным же образом не выключена.»

Кроме орфографической избыточности — сочетания /шч/, /от/, /кс/, /пс/ можно записывать и отдельными буквами — была и вторая причина: у всех остальных пользователей кириллицы — сербов, болгар и румын — буква Щ обозначала /шт/. Это вызывало путаницу при прочтении имён собственных: так, название румынской столицы даже в начале 20 в. писалось по-русски как Букурещ (и, вероятно, читалось неверно), а по-болгарски так и пишется до сих пор. Третьей причиной отказаться от Щ было то, что чередования Т/Щ, Д/ЖД вместо родных для русского Т/Ч, Д/Ж — это, наряду с неполногласием, самые заметные признаки заимствований из церковнославянского; а особые «странные» буквы для заимствований в русском алфавите ни к чему. М.В. Ломоносов в своей «Российской грамматике» (1755) объяснял: «Ежели для иностранных выговоров вымышлять новые буквы, то будет наша азбука с китайскую; и таково же смешно по правде покажется, если бы для подлинного выговору наших речений, в которых стоит буква Ы, оную в какой-нибудь чужестранный язык приняли, или бы вместо неё новую вымыслили.» (Он приводил это как аргумент — оказавшийся тщетным — против добавления в русский алфавит Э: она, как и древние «странные согласные», используется только в заимствованиях и звукоподражаниях.)

Бывает, что один и тот же корень используется и в родных словах, и в церковнославянизмах; тогда, как правило, у заимствованного слова более «возвышенный» оттенок, у исконно русского — более «приземлённый». Поэтому чередование при спряжении может различаться даже между однокоренными глаголами: возвратить/возвращу при воротить/ворочу; возмутить/возмущу при мутить/мучу; воплотить/воплощу при сплотить/сплочу; осветить/освещу при светить/свечу; сократить/сокращу при укоротить/укорочу. (Но в корнях на -ст Щ не заимствовано, а обозначает сочетание *СЧ, возникшее по русским правилам: мстить/мщу, простить/прощу, растить/ращу, чистить/чищу.)

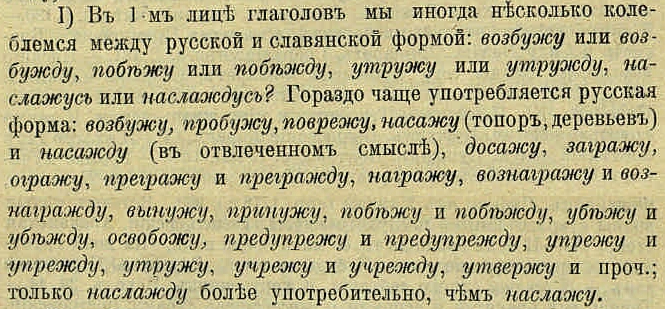

До 20 в. в литературном русском при спряжении глаголов использовалось и церковнославянское чередование Д/ЖД; так, в учебнике В.И. Чернышёва «Правильность и чистота русской речи» (1915) читаем: «В первом лице глаголов мы иногда несколько колеблемся между русской и славянской формой: возбужу или возбужду, побежу или побежду, утружу или утружду, наслажусь или наслаждусь? Гораздо чаще употребляется русская форма: возбужу, пробужу, поврежу, насажу (топор, деревьев) и насажду (в отвлечённом смысле), досажу, загражу, огражу, прегражу и прегражду, награжу, вознагражу и вознагражду, вынужу, принужу, побежу и побежду, убежу и убежду, освобожу, предупрежу и предупрежду, упрежу и упрежду, утружу, учрежу и учрежду, утвержу и проч.; только наслажду более употребительно, чем наслажу.» В Синодальном переводе Библии (1876), составленном на тогдашнем литературном русском языке, встречаем формы: «я пригвожду его копьём к земле одним ударом» (1Цар 26:8); «устрою их, а не разорю, и насажду их, а не искореню» (Иер 24:6). Наша нынешняя языковая норма форм на -жду уже не допускает, хотя однокоренные «двойники» с ЖД и Ж остались в изобилии: рождать/рожать, чуждый/чужой, вожди/вожжи, гражданин/горожанин, суждение/суженый и т.д. Снова видим в каждой паре у церковнославянизма с ЖД более «возвышенный» оттенок, а у родного слова с Ж — более «приземлённый».

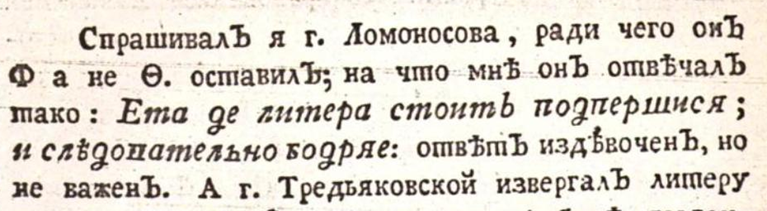

В ходе петровских реформ орфографии обсуждалась и избыточность пары букв Ф/Ѳ для обозначения одного и того же звука. Император хотел отменить Ф и всюду писать Ѳ, академик Ломоносов — наоборот; аргументацию академика А.П. Сумароков передаёт так: «Спрашивал я г. Ломоносова, ради чего он Ф, а не Ѳ оставил; на что мне он отвечал тако: “Эта-де литера стоит подпершися, и, следовательно, бодряет”. Ответ издёвочен, но неважен.» Тем не менее обе буквы дожили до большевистской реформы орфографии в 1918. Похожей была история пары И/І: Пётр считал лишней первую, Михайло — вторую; и в итоге до прихода большевиков дожили обе.

Но даже большевики-богоборцы не решились на упрощение орфографии столь же радикальное и столь же последовательное, как предпринятое Вуком Караджичем в начале 19 в. для сербского языка: заодно с Ѳ и І Вук избавился и от Щ, и от Ъ. (Напомню, что в современном русском языке Ъ обозначает тот же звук, что и Й.) Избавимся ли когда-нибудь от них мы?

Автор: Artyom Skrobov